46期 地域文化学科 校外学習へようこそ

![]()

■ 令和6年(2024年)11月12日(火)校外学習 伊吹山文化資料館見学 (米原市)

講師・案内:滋賀民俗学会 理事 粕渕 宏昭 氏

|

① 伊吹山文化資料館(1) かまどや石臼などが展示されています。 左には洗濯板やたらい、中央奥には五右衛門風呂も見えます。 |

|

② 伊吹山文化資料館(2) むしろを編む機械のようです。 床には、石臼やわら叩きなどの道具が置かれています。 |

|

③ 伊吹山文化資料館(3) 中央よりやや右に便所の模型があります。右下は、下肥運搬機の模型です。 |

|

④ 伊吹山文化資料館(4) 囲炉裏のある家での昔の生活風景です。 けん玉、お手玉、竹とんぼなど昔の遊び道具も展示されています。 |

|

⑤ 伊吹山文化資料館(5) 木かごのほか、火鉢やあんかなどの暖房器具が展示されています。 右下には、粕渕先生が「湯湯婆」とも書くと仰った湯たんぽもあります。 |

■ 令和6年(2024年)11月26日(火)校外学習 御座所(大正天皇宿泊施設)等見学 彦根東高等学校内 (彦根市)

講師・案内:滋賀民俗学会 理事 粕渕 宏昭 氏

|

① 大正天皇御座所(1) 大正6年(1917年)湖東平野において陸軍特別大演習が行われた際に、彦根中学校(現彦根東高等学校)に大本営が置かれました。 その時の大正天皇の宿泊所として御座所が設けられました。御座所の正面です。 |

|

② 大正天皇御座所(2) 御座所の裏側になります。以前は大広間など内部の見学もできましたが、現在は老朽化のため内部を見ることはできませんでした。 |

|

③ 大正天皇御座所(3) 奥の方に御座所内の便所があるそうです。 |

|

④ 大本営碑 御座所の裏側の庭に「大本営碑」が建っています。 |

|

⑤ 大銀杏(1) 彦根中学校(現彦根東高等学校)教師平瀬作五郎が明治30年(1897年)に世界的発見となった銀杏の精子発見の端緒となった大銀杏。当時の樹は昭和46年(1971年)に枯死しましたが、平瀬作五郎の功績を讃えるためこの大銀杏が植えられています。 |

|

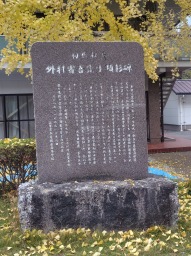

⑥ 大銀杏(2) 昭和62年(1987年)に創立百周年記念として建てられた碑です。(写真⑤の粕渕先生の後ろにある碑の拡大写真です。) |

|

⑦ 初代校長外村省吾顕彰碑 彦根学校(現彦根東高等学校)開校初代校長外村省吾を讃えるため平成8年(1996年)創立120周年記念として建てられた顕彰碑です。 |

■ 令和6年(2024年)12月24日(火)校外学習 荒神山古墳とその時代 〔彦根市〕

講師・案内:柏原宿歴史館 館長 谷口 徹 氏

|

① 荒神山自然の家にて 午前中、荒神山自然の家において、谷口先生から荒神山古墳の特徴などを学びました。 |

|

② 国指定史跡「荒神山古墳」の案内看板 荒神山古墳の概要を記した彦根市教育委員会が設置した案内看板です。 この辺りまでは遊歩道のような道です。 |

|

③ 尾根頂部を目指して 尾根頂部にある後円部を目指し、小雨が降る中落ち葉が積もる道なき道を登っていきます。 |

|

④ 荒神山古墳の後円部(1) 前方後円墳である荒神山古墳の後円部に到着です。 |

|

⑤ 荒神山古墳の後円部(2) この下に縦穴式石室があるとの説明を谷口先生から受けました。 |

■ 令和7年(2025年)1月7日(火)校外学習 街道と宿場(柏原宿歴史館・中山道柏原宿) 〔米原市〕

講師・案内:柏原宿歴史館 館長 谷口 徹 氏

|

① 柏原宿歴史館(1) 江戸期柏原宿をメインテーマに、その資料を保存・展示するとともに、周辺の文化遺産の情報発信拠点となっています。 講師の谷口徹先生が館長をされています。 |

|

② 柏原宿歴史館(2) 数多くの福助人形が展示されていました。 福助人形は、柏原宿の伊吹もぐさ本舗「亀屋左京」(創業350年)の番頭をモデルに作られたと言われています。(福助人形のルーツはこれ以外にも諸説あるそうです。) 46期地域文化学科ホームページのトップページにも柏原歴資料館展示の福助人形を掲載しています。 |

|

③ 柏原宿歴史館(3) 館内ビデオで中山道柏原宿について予習し、いざ出陣! |

|

④ 旧柏原銀行本店(1) 元村長の山根佐太郎が地元の有力者に働きかけて、明治34年(1901年)自宅別棟に柏原銀行が創立されました。 |

|

⑤ 旧柏原銀行本店(2) 柏原銀行は、昭和18年に滋賀銀行に合併されるまで地元の産業の振興を支援しました。 |

|

⑥ 道標やくしみち 享保2年(1717年)に建立され、漢字、変体かな、ひらがなの3書体で刻まれている西薬師(泉明院)への道しるべです。 |

|

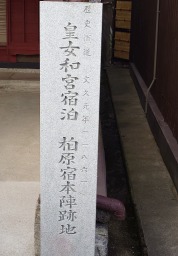

⑦ 柏原宿本陣跡 参勤交代の大名、公家や旗本などが宿泊したり休憩するために設置された本陣の跡です。 皇女和宮が徳川家茂と婚姻のため江戸へ向かう際にここに宿泊されました。 |

|

⑧ JR柏原駅前にて 雪を戴く伊吹山をバックに46期地域文化学科28人全員が谷口先生を囲んだ記念の一枚です。 |

■ 令和7年(2025年)3月25日(火)校外学習 但馬太郎治こと薩摩治郎八ゆかりの地豊郷を歩く 〔犬上郡豊郷町〕

講師・案内:旅行作家 西本 梛枝 氏

|

① 先人を偲ぶ館(1) 豊郷出身の豪商薩摩治兵衛など豊郷に生まれ全国で活躍した先人達を讃えるため、平成9年(1997年)に開館しました。 外観は、二代目薩摩治兵衛が寄付したフランス・パリ大学都市日本館をモチーフにしたものと言われています。 |

|

② 先人を偲ぶ館(2) 豊郷病院を設立した伊藤長兵衛、豊郷小学校の建設に寄与した古川鉄治郎、一代で巨万の富を築き「木綿王」と呼ばれた薩摩治兵衛、その孫でバロン(男爵)サツマと呼ばれた薩摩治郎八、伊藤忠・丸紅の創始者伊藤忠兵衛などの遺品や関係資料が展示されています。 |

|

③ 薩摩治兵衛記念館(1) 明治20年に新築された旧豊郷尋常高等小学校本館で、円柱に支えられたバルコニが特徴的な擬洋風建築となっています。 |

|

④ 薩摩治兵衛記念館(2) 内部には、初代・2代薩摩治兵衛、そして、獅子文六著「但馬太郎治伝」の太郎治のモデルとなった薩摩治郎八の活躍を記したパネルや写真が展示されています。 |

|

⑤ 豊郷小学校旧校舎(1) 豊郷町出身の丸紅専務古川鉄治郎が私財の2/3に相当する60万円(現在の価値で数十億円)を寄贈して昭和12年(1937年)に豊郷小学校が建設されました。米国人建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計によるものであり、「白亜の教育殿堂」「東洋一の小学校」として町民に愛されてきました。 |

|

⑥ 豊郷小学校旧校舎(2) 階段の手すりには、うさぎとかめの真鍮像があしらわれています。 イソップ童話のウサギとカメの話を元に作られており、この写真の1階の手すりでは両者がスタートラインに立っていますが、階段の途中にはゆっくり登るカメが、階段の踊り場では余裕を見せて寝ているウサギが、そして2階の手すりには先にゴールしたカメがあしらわれています。 |

|

⑦ 豊郷小学校旧校舎(3) 講堂です。高い天井と採光を考えた高窓、それに前にいくほど低くなる傾斜がついた板張りの床と木製の長椅子。教会を思わせるような雰囲気です。 |

|

⑧ 豊郷小学校旧校舎(4) 豊郷町内には、明治43年(1910年)に完成した日本で最初の蒸気機関動力ポンプによる地下水汲み上げ施設である「龍ヶ池揚水機場」があります。令和6年(2024年)に世界かんがい施設遺産に登録されました。 旧豊郷小学校内には、同揚水機場で当時使われていたイギリス製の蒸気機関動力ポンプが展示されています。 |

|

⑨ 伊藤忠兵衛記念館(1) 伊藤忠兵衛記念館は、伊藤忠・丸紅の創始者、初代伊藤忠兵衛の100回忌を記念し、明治13年(1880年)に建てられた初代忠兵衛の旧邸に伊藤家の愛用の品などを展示するために開設されました。 |

|

⑩ 伊藤忠兵衛記念館(2) 奥の間です。初代忠兵衛のレリーフや二代忠兵衛直筆の掛け軸などがあります。 |

■ 令和7年(2025年)4月22日(火)校外学習 中江藤樹のふるさと高島市安曇川と高島を訪ねる 〔高島市〕

講師・案内:旅行作家 西本 梛枝 氏

|

① 乙女ヶ池 万葉の時代は「香取の海」と呼ばれる琵琶湖の入江でした。その後は大溝城の外堀として利用されましたが、現在は、散策や釣りを楽しむことができる内湖となっています。昭和30年代には真珠の養殖もされていました。柿本人麻呂歌集に収められている「大船香取海慍下何有人物不念有」(大船の香取の海にいかり下ろしいかなる人か物思はずあらむ)の万葉歌碑があります。また、池の真ん中にある太鼓橋は、NHK朝の連続テレビ小説「ごちそうさん」のロケ地にもなりました。 |

|

② 大溝城跡(1) 本丸跡 大溝城は、明智光秀の縄張りにより天正6年(1578年)に築城され、初代城主は、織田信澄(信長の甥)でした。今は野面積みの石垣が残るのみですが、当時は、対岸の長浜城、安土城、南の坂本城とともに琵琶湖を囲む重要な拠点であったことがうかがえます。なお、童門冬二著「小説中江藤樹」に出てくるように、中江藤樹(与右衛門)の祖父中江徳左衛門吉長は、第三代城主加藤光泰の時に家臣となっています。 |

|

③ 大溝城跡(2) 天守台跡 写真②大溝城本丸跡案内板の左横石段を登るとすぐに天守台跡に至ります。城は解体され水口岡山城(現甲賀市)に移築されました。 |

|

④ 大溝陣屋 総門 江戸時代に大溝藩主分部(わけべ)氏によって整備された「大溝陣屋」の正門にあたるのが「総門」です。現在の門は、宝暦5年(1755年)に修理された時のものとみられるそうです。 |

|

⑤ 大溝陣屋 大溝の古式水道 分部氏は、総門から南側に陣屋や武家屋敷などの武家地を、北側を町人地として区画しましたが、町人地では酒造業をはじめ様々な商いが行われました。また、飲水のため上水道(古式水道)が整備されました。写真の左が山水で武家地に引かれ、その右隣が湧水で町人地に引かれました。所々にタチアガリと呼ばれる施設を作り、各家に引き入れられました。上水道が整備された現在においても古式水道は地域で利用されています。 |

|

⑥ 町割り水路 城下の各町内には豊富な生水を有効に利用した水路(中水・下水)を配し、生活と防火に備えた用排水として利用されました。 |

|

⑦ 陽明園 陽明門 陽明園は、王陽明の生地中国浙江省余姚市と日本の陽明学の祖中江藤樹の生地である旧安曇川町(現高島市)との友好交流を記念して平成4年(1992年)に建設された中国式庭園です。「陽明門」に取り付けられている扁額の題字は、余姚市文聯名誉主席・胡丁氏の揮ごうにかかるものです。 |

|

⑧ 藤樹神社 藤樹神社は、近江聖人中江藤樹を敬慕する人々の協力により大正11年(1922年)に建てられました。境内には、陽明学に共鳴し、藤樹神社の創立に尽力した渋沢栄一の肖像石碑もあります。 |

|

⑨ 中江藤樹墓所(玉林寺) 天台真盛宗玉林寺の門前に、中江藤樹の墓所があります。左に慶安元年(1648年)41歳の若さで亡くなった中江藤樹の墓が、その右に藤樹の母の墓、そして、この写真の右端に少ししか写っていませんが、藤樹の三男常省の墓が建っています。いずれも儒式の墓にならい土盛りがあり、その前に墓碑が建てられています。 |

|

⑩ 藤樹書院(1) 門 藤樹書院は、中江藤樹の屋敷地に開かれた私塾で、慶安元年(1648年)に藤樹が生涯を終える半年前に門人達によって創建されました。 |

|

⑪ 藤樹書院(2) 外観 明治13年(1880年)に村の大火により焼失し、2年後に仮の講堂として再建されたのが現在の藤樹書院の建物です。 |

|

⑫ 藤樹書院(3) 内部 藤樹書院の内部には、藤樹直筆の「到良知」の書や藤樹愛用の文机など藤樹の遺品・遺物が展示されていますが、明治の大火の際に、村人が自宅が類焼する中でも藤樹書院の重宝を持ち出して守ったそうです。また、奥の祭壇には藤樹をはじめ中江家の神主(しんしゅ。儒教の位牌)が並んでいます。 |

|

⑬ 藤樹書院(4) 「到良知」額 「到良知」(良知に到る)について、「小説中江藤樹」で著者の童門冬二は次のように書いています。 「良知というのは人間の心の本体である。したがって、だれもが生まれた時から完全な形で保っている。…この良知はすばらしく明快で適切な働きによって人間を正しく導く。」「良知には邪魔者がある。邪魔者というのは人間の欲求の情だ。…人は心から欲求の情を取り除かなければならない。その方法としては、自分の意を誠にすること以外ない」これがすなわち、「良知に到る」ということである。 なお、額の「知」の文字が「良到」より小さくなっていることについて、「藤樹書院」の上田藤市郎先生からは、①「知」を小さくすることによって「書」として引き締まること、②「知」より「良到」が大事ということを表わしているのではないかということを伺いました。 |

|

⑭ 藤樹書院(5) 「五事を正す」額(貌・言・視・聴・思) 藤樹の教えの一つに「五事を正す」という言葉があります。これについて、童門冬二著「小説中江藤樹」の巻末「解説-今、改めて中江藤樹に学ぶ」において、國松善次元滋賀県知事は次のように書いています。 五事とは、「貌、言、視、聴、思」を言い、「普段の生活やまわりの人々との交わりの中で、一つ、なごやかな顔つきをし、二つ、思いやりのある言葉で話しかけ、三つ、澄んだ目で物事を見つめ、四つ、耳を傾けて人の話を聴き、五つ、まごころをこめて相手のことを思いやることが、良知を磨き、良知に到る大切な道」だというのです。 |

このページのトップに戻る

■ 令和7年(2025年)5月13日(火) 「近江と文学」 学習のまとめ、発表会風景

講師:旅行作家 西本 梛枝 氏

■ 令和7年(2025年)6月10日(火)校外学習 坂本の史跡を訪ねる 〔大津市〕

|

① 西教寺(1) 総門 西教寺は、聖徳太子が創建したとされ、室町時代の文明18年(1486年)に真盛上人が入寺し、不断念仏の道場となりました。元亀2年(1571年)、織田信長の比叡山焼き討ちにより全山焼失しましたが、その後、坂本城主であった明智光秀は、西教寺を菩提寺とし、復興に尽力したといわれています。 総門は、天正年間に坂本城主明智光秀が坂本城門を移築したといわれています。 |

|

② 西教寺(2) 参道 総門から勅使門まで続く参道は、桜や紅葉など四季折々の風情が楽しめます。校外学習当日はあいにくの天気でしたが、雨に濡れた青紅葉にきらきら輝く風車が映えていました。 |

|

③ 西教寺(3) 本堂(重要文化財) 本堂は、比叡山焼き討ちで焼失しましたが、元文4年(1739年)に再建されました。講師の県文化財保護課の長谷川聡子先生から、建物の構造形式、本堂の背面側に裏堂が取り付く凸字型の造りであること、屋根、彩色を施した柱、欄間などの特徴について説明を受けました。 |

|

④ 西教寺(4) 本堂廊下から客殿(重要文化財)を望む 客殿は、豊臣秀吉が初めに造営した伏見城(指月城)の御殿の一部を移築したといわれています。長谷川先生から、客殿は「桃山御殿」とも呼ばれ、桃山様式の細部を持つ書院造の建築であることなどを学びました。また、各間に描かれた障壁画や襖絵をガラス越しに見学しました。 |

|

⑤ 西教寺(5) 明智光秀公と一族の墓 天正10年(1582年)山崎の戦いで明智光秀が羽柴秀吉に敗れ坂本城も落城。明智光秀公と一族の多くは亡くなり、妻熙子(ひろこ)の父妻木広忠により西教寺に埋葬され墓が建てられました。写真中央より少し右の奥が光秀公の墓になります。 |

|

⑥ 西教寺(6) 明智光秀妻熙子の墓と芭蕉句碑 天正4年(1576年)に明智光秀の妻煕子(玉子(後の細川ガラシャ)の母)が亡くなると、光秀公は西教寺に煕子の墓を建て自ら埋葬しました。写真右端が煕子の墓になります。写真中央には、松尾芭蕉の句碑「月さびよ 明智が妻の 咄(はなし)せむ」が建てられています。 |

|

⑦ 日吉大社(1) 西本宮楼門(重要文化財) 日吉大社は、およそ2100年前に創祀された全国3800余の分霊社(日吉、日枝、山王神社)の総本宮です。平安京遷都の折には、都の魔除・災難除を祈る社として、また伝教大師が比叡山延暦寺を開かれてよりは天台宗の護法神となり、今日に至っています。織田信長の焼き討ちにより、以前の建造物等すべて灰燼に帰しましたが、その後の復興によって今日の姿となっています。 日吉大社は、大きく西本宮と東本宮からなり、西本宮には、楼門、拝殿、本殿が配置されています。 講師の県文化財保護課の福吉直樹先生からは、西本宮楼門は桃山時代天正14年(1586年)頃に建築された入母屋造、桧皮葺、三間一戸の楼門ですと教えてもらいました。 |

|

⑧ 日吉大社(2) 西本宮楼門 蟇股(かえるまた) 西本宮楼門の1階軒下前後には、極彩色に塗られた「蟇股(かえるまた)」があります。 |

|

⑨ 日吉大社(3) 西本宮楼門 猿の彫刻 大雨のためかすんで見にくいですが、楼門の四隅の棟木には「棟持ち猿」と呼ばれる「神猿(まさる)」が彫刻されています。「神猿」は神様のお使いとされ、「魔が去る、何よりも勝る」として縁起の良いものとされてきました。 |

|

⑩ 日吉大社(4) 西本宮拝殿(重要文化財) 西本宮拝殿は、楼門と同じく天正14年(1586年)頃に建てられ、桁行三間、梁間三間、一重、入母屋造、妻入、桧皮葺、天井が中央が一段と高くなっているのが特徴であると福吉先生から教えていただきました。 |

|

⑪ 日吉大社(5) 西本宮本殿(国宝) 西本宮本殿は、楼門・拝殿と同じく天正14年(1586年)頃に建てられ、桁行五間、梁間三間、桧皮葺で、「日吉造(ひえいづくり)」〔本殿の側面と背面、特に屋根に独特の形式を示しているのが特徴の日吉大社だけに見られる様式〕となっていると福吉先生から教えていただきました。また、床下には下殿(げでん)と呼ばれる場所があり、廃仏毀釈までは仏事を営んでいたとのことです。 |

|

⑫ 日吉大社(6) 東本宮楼門(重要文化財) 東本宮は、楼門・拝殿・本殿の軸線と直角に近い角度で樹下宮(じゅげぐう)の軸線が交わる特徴を持つと福吉先生から教えていただきました。 東本宮の楼門は、天正から文禄2年(1573年~1593年)頃に建てられ、入母屋造、桧皮葺の三間一戸楼門です。 |

|

⑬ 日吉大社(7) 東本宮本殿(国宝) 東本宮本殿は、文禄4年(1595年)に建てられ、桁行五間、梁間三間、妻入、桧皮葺で、西本宮本殿と同様に日吉造となっています。福吉先生から、西本宮本殿との違いについて、東本宮本殿は、建物の背面の縁高欄が背面の内陣部分で一段高くなり、内陣が中核的空間であること、また、建具に蔀戸(しとみど)、窓に横連子(よこれんじ)を用いる点などは、神殿造の特徴であり古式を重んじるものであると教えていただきました。 |

|

⑭ 日吉大社(8) 二宮橋(重要文化財) 大宮川に架かる二宮橋、走井橋、大宮橋は、「日吉三橋」と呼ばれています。日吉大社東受付近くにある二宮橋は、豊臣秀吉が寄進したと伝えられる木橋でしたが、寛文9年(1669年)に現在の石橋に架け替えられました。少しアーチ状に反っており、川の中に円柱の橋脚を建て、その上に桁を置き、桁上に継ぎ材を並べて橋板を渡し、両側に高欄をつけています。 |

|

⑮ 日吉大社(9) 山王鳥居(滋賀県指定文化財) 山王鳥居(さんのうとりい)は、日吉大社独特の鳥居で、よく見かける神社の鳥居の上に山型の破風が取り付けられています。 |

■ 令和7年(2025年)7月1日(火)校外学習 織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(2) ~危機一髪 信長の千草越~

市原の城・千草街道 〔東近江市永源寺地区〕

講師・案内:元東近江市史編纂室長 山本 一博 氏

| ① 八風街道と千草街道の分岐点(1)(東近江市永源寺町如来) 八風街道(現国道421号)は近江八幡から八日市、永源寺を経由し鈴鹿山脈の八風峠を越えて桑名に至ります。現東近江市永源寺町如来には、八風街道(写真左)と千草街道(写真右)に分かれる分岐点があります。千草街道は、この分岐点から甲津畑を経て根の平峠を越えて四日市に至ります。 八風街道、千草街道とも商人にとって近江と伊勢を結ぶ重要な街道でした。また、信長はこれらの街道を利用して京と清洲や岐阜との往路復路として利用するなど軍事上も重要な街道でした。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ② 八風街道と千草街道の分岐点(2)(東近江市永源寺町如来) この分岐点には、「左 桑名」「右 四日市」と標された道標と、「馬頭観世音」と標された石碑があります。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

③ 八風街道と千草街道の分岐点(3)(東近江市永源寺町如来) 分岐点の近くには「信刕(州)善光寺一躰(体)分身如来」と標された石碑があります。 山本先生から、この石碑が建つ善光寺如来堂には、石造の阿弥陀如来像が祀られており、集落名もこれにちなむことを教えていただきました。 |

| ④ 八風街道と千草街道の分岐点(4)(東近江市永源寺町如来) 上記③の石碑を接写しました。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

⑤ 白鳥神社〔白鳥社城跡〕(1)(東近江市市原野町) 東近江市市原野にある白鳥神社の鳥居です。立派な勧請縄(かんじょうなわ)が掛かっています。白鳥神社の境内は白鳥社城址と言われています。 なお、信長公記には、元亀元年(1570年)5月に信長が京から岐阜へ向かう際、浅井方が鯰江城に兵を入れ、市原野で一揆が起こって、信長が行く手を阻まれたことが書かれています。 |

|

⑥ 白鳥神社〔白鳥社城跡〕(2)(東近江市市原野町) 白鳥神社の鳥居をあとにし、境内の周囲を囲っている土塁と堀跡を見に行くところです。 |

|

⑦ 白鳥神社〔白鳥社城跡〕(3)(東近江市市原野町) 白鳥社城の土塁は、北側土塁が東西40m以上、西側土塁が南北40m以上、高さが1.5~2.5mあるそうです。 この写真は、境内の周囲を取り巻く土塁を境内の内側から撮ったものです。 |

|

⑧ 白鳥神社〔白鳥社城跡〕(4)(東近江市市原野町) 神社境内の内側でも土塁跡が見られます。 |

|

⑨ 白鳥神社〔白鳥社城跡〕(5)(東近江市市原野町) 神社境内の周囲を回った後に、古地図で土塁の場所を確認しています。 |

|

⑩ 白鳥神社〔白鳥社城跡〕(6)(東近江市市原野町) 白鳥社城跡を背景にクラス写真を撮りました。 |

|

⑪ 信長駒繋ぎの松(1)(東近江市甲津畑) 信長が千草街道を利用する際に休憩されたという速水家には、信長が馬を繫いだ「信長駒(馬)繋ぎの松」があり、その前で記念撮影を行いました。 |

| ⑫ 信長駒繋ぎの松(2)(東近江市甲津畑) 「信長駒繋ぎの松」に掲げられた案内板には、次のように書かれています。 【勘六左衛門の松】 当家の祖先速水勘六左衛門は信長公記にもしばしば出てくるこの地方きっての郷士で、戦国時代の初期に最も活躍した。 織田信長が近江路に入るに際しその召に応じ、数々の武勲をたてている。信長はそのため近江と美濃尾張を往復のとき、たびたびこの千種街道を利用している。その際、杉峠より布施(八日市)までの間を警護したのが勘六左衛門であって、とちゅう信長はいつも当家で休憩していた。 この見事な松は信長のもっとも愛した木で、信長の馬をつないだところから、別名「信長馬つなぎの松」とも呼ばれている。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ⑬ 信長駒繋ぎの松(3)(東近江市甲津畑) また、この松には、次のとおり「東近江市保護樹木」との案内板も掲げられています 【東近江市保護樹木 クロマツ(マツ科)】 織田信長が近江に来る際には、速水家で休憩されたと伝えられている。信長が馬をこの松の木につないでいたことから「信長馬つなぎの松」と呼ばれる。クロマツは海岸沿いに多く生育し、多数の園芸品種がある。指定木は、枝には添え木が施され、丁寧に剪定されている。 樹高:6m 幹周:245㎝ 推定樹齢250(伝承450)年 平成21年1月 指定第25号 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

⑭ 高野館遺跡・お鍋の方屋敷跡(1)(東近江市永源寺高野町) 永源寺高野町には、高野館遺跡およびお鍋の方屋敷跡があります。詳細は、下記⑮⑯の説明をご覧ください。 |

| ⑮ 高野館遺跡・お鍋の方屋敷跡(2)(東近江市永源寺高野町) 高野館遺跡の案内板には次のように書かれています。 【高野館遺跡(東近江市永源寺高野町)】 高野館遺跡は中世の城館跡です。この城館は、石垣に囲まれた上下2段の平坦地からなり、上段石垣には中央部分に幅6mのスロープ、下段石垣の南端張り出し部には枡形虎口(ますがたこぐち)がつくられています。平坦地の上は、後世に耕作がされていたため、明確な建物跡は残っていませんでしたが、石組井戸1基、近世の素掘り井戸2基、近世の埋め甕1基が見つかっています。 出土品は、16世紀から近代(明治・大正時代)までの土師皿(はじざら)や陶磁器などが中心ですが、中には織部向付や染付椀、白磁椀などの高級陶磁器も含まれており、裕福な人物が当地に居住していたことがうかがえます。 文献資料によると、この地は戦国期には小倉右京亮(おぐらうきょうのすけ)の所領で、その妻のお鍋が夫亡き後、織田信長の側室として迎えられ、信長亡き後は豊臣秀吉から当地に領地を賜ったとされます。高野館遺跡が立派な館跡であることから、お鍋の館である可能性が指摘されています。 平成18・19年度に農業基盤整備工事に先立って発掘調査が行われ、城館跡が見つかりました。写真は発掘調査時の様子です。 ・写真上:上段石垣のスロープ ・写真右:下段石垣の枡形虎口 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ⑯ 高野館遺跡・お鍋の方屋敷跡(3)(東近江市永源寺高野町) 午前の講義で山本先生から、永禄12年(1569年)に南伊勢平定を将軍義昭に報告するため上洛した際などの縁で、小倉右京亮と信長の関係が成立し、この縁があだとなり右京亮が自害して妻のお鍋が信長を頼り信長の側室になったと説明していただきました。 お鍋の方屋敷跡の案内板には、次のように書かれています。 【戦国の世に翻弄された お鍋の方屋敷跡】 天正10年(1582年)6月2日本能寺の変後秀吉の正室ねねが住まわせた。お鍋の方は信長の側室で信長が安土城から本能寺に向かう時に最後まで見送ったと言われています。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

■ 令和7年(2025年)7月15日(火)校外学習 織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(3) ~有言実行 比叡山の焼討~

志村城址・川原崎助右衛門顕彰碑 〔東近江市能登川地区〕

講師・案内:元東近江市史編纂室長 山本 一博 氏

|

① 井元城址(1) 春日神社 (東近江市妹町) 東近江市妹町にある春日神社は、曽根町、妹町、中戸町、鯰江町の氏神で、この春日神社背後の段丘崖上に井元城址があります。 |

| ②井元城址(2) 二重角馬出し (東近江市妹町) 井元城阯は、昭和60年の県教委城郭分布調査で発見された城址です。一辺が約30mの方形単郭館城タイプの城郭で、虎口の外側にコの字形の土塁と空濠を巡らす角馬出しを2段に重ねた二重角馬出しを持っています。地元伝承がないこと、関東の大名の馬出しの特徴である角馬出しがあることから、織田信長軍が鯰江城を攻撃した際に築いた信長軍の付城ではないかとされています。しかし、二重角馬出しの向きなどから、六角氏側の城ではないかという説もあるようです。 この写真は、山本先生が二重角馬出しの上部から説明されているところです。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ③井元城址(3) 二重角馬出し (東近江市妹町) ②と同じ場所を山本先生の背後から撮影した写真です。下から見上げて山本先生の話を聞くレイ大生が小さく写っており、馬出しがかなりの高さがあったのがわかると思います。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

④井元城址(4) (東近江市妹町) 空濠址と考えられます。 |

| ⑤井元城址(5) (東近江市妹町) 山本先生が立っておられる辺りが主郭の角にあたります。 |

|

|

⑥井元城址(6) (東近江市妹町) 主郭の内側です。 |

|

⑦中戸城址 (東近江市中戸町) 中戸公民館の近くの藪の中に中戸城跡と考えられる土塁があります。以前に行われた発掘調査では石垣が見えていたそうですが、今は草木が生い茂り中に入って確認することができません。山本先生によると、⑧~㉒の鯰江城(森村城)と一体となって機能していた可能性があるとのことです。 |

| ⑧鯰江(森村)城址(1) (東近江市鯰江町) 鯰江町自治会館横にある鯰江城跡案内板のところで記念撮影です。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

⑨鯰江(森村)城址(2) (東近江市鯰江町) 山本先生から鯰江城跡案内板を使って発掘調査の状況などについて説明をしていただきました。 |

| ⑩鯰江(森村)城址(3) (東近江市鯰江町) 鯰江町自治会館横の案内板には次のように書かれています。 【鯰江城跡】 鯰江の地名は、13世紀の文書に「鯰江庄」と記されるのが初出です。おおむね現在の鯰江町(江戸時代は森村ともいう)・妹町・中戸町・曽根町の範囲は、当時は興福寺(奈良市)の荘園でした。戦国期に入ると、近江守護六角氏の支配下となります。鯰江城は在地土豪の森氏が築いた居城で、後に鯰江氏が改修したと伝わります。 織田信長の近江侵攻により、六角氏は居城の観音寺城を脱出し、甲賀から伊賀へ退きますが、永禄11年(1568)に鯰江城に入場します。百済寺が鯰江城の六角氏と通じていたことから、信長は百済寺を焼き討ちし、さらに柴田勝家らが率いる信長軍の攻撃により、天正元年(1573)に鯰江城が落城します。このことから鯰江城は六角氏最後の砦として知られています。 鯰江城は現在の集落と重なっているため、城跡の多くは失われていますが、所々に土塁が残ります。河岸段丘崖を自然の要害として城館が築かれるのが特徴で、広い範囲に曲輪が群集していたと想定されています。発掘調査では、掘立柱建物跡、石組暗渠、門跡、土塁と堀の一部が見つかっています。石積みを使った土塁は、周辺の城跡には見られないもので、六角氏の観音寺城の築城技術が導入されたとされています。地中には、数々の遺構が眠っていると考えられ、城の解明はこれからです。 鯰江町には城の歴史が受け継がれています。専修院には、鯰江城主であった森備前守一族の墓と言われる五輪塔があります。また年頭の弓射行事「御家鎮」(おけち)は、一般には邪気を祓い、福を射止めるといった意味合いとされますが、鯰江町では森備前守の霊を慰めるために行われると伝えられます。 作製:東近江市教育委員会 埋蔵文化センター ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

⑪鯰江(森村)城址(4) (東近江市鯰江町) 鯰江町自治会館の裏手には土塁跡であることがはっきりとわかる場所があります。 なお、現在の鯰江町は、幕末に森村から鯰江村に改称されていることから、「信長公記」に記載されている「鯰江の城」は、森村にあった城と、中戸城をあわせたものではないかという説明を山本先生から伺いました。さらに、井元城が②に記載したように信長軍の付城ではなく六角氏側の城ではないかという考え方によると、「信長公記」に記載されている「鯰江の城」は、森村城、中戸城および井元城のことではないかとも考えられるとのことです。 |

|

⑫鯰江(森村)城址(5) 専修院本堂 (東近江市鯰江町) 鯰江町自治会館の近くにある浄土宗の専修院本堂です。 |

|

⑬鯰江(森村)城址(6) 専修院本堂内 (東近江市鯰江町) 専修院本堂内で山本先生から、⑭「鯰江氏の重臣森備前守の位牌」のことや、⑮「殿さん墓」のことなどについて説明いただきました。また、専修院住職が用意してくださった大阪市立鯰江小学校発行の「創立百周年記念 鯰江」のコピーをもとに、鯰江城落城後に落ち延びた鯰江定春が豊臣秀吉に召しかかえられて大阪(今の大阪城東区今福)に居をかまえたことなどについても教えていただきました。 |

| ⑭鯰江(森村)城址(7)専修院 鯰江氏の重臣森備前守の位牌 (東近江市鯰江町) 専修院本堂に安置されている位牌のうち、ひと際大きな位牌(写真左上段)には、「陽林院殿徹叟祖大居士」、裏には「森備前守」と書かれているので、鯰江氏の重臣森村城主森備前守の位牌です。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ⑮鯰江(森村)城址(8) 専修院 殿さん墓 (東近江市鯰江町) 専修院境内の墓地の一角に横長の祠があり、鯰江(森村)城主であった森備前守一族の墓と言われる五輪塔が祀られています。山本先生によると、地元ではこれを「殿さん墓」と呼び、8月11日のお盆参りの前日、10日に「殿さんの墓まいり」をする風習が今もあるそうです。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

⑯鯰江(森村)城址(9) 専修院裏 (東近江市鯰江町) 専修院の裏側から⑪写真方面を撮った写真です。 |

| ⑰鯰江(森村)城址(10) 土塁址 (東近江市鯰江町) 土塁の断面がはっきりとわかる場所です。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ⑱鯰江(森村)城址(11) 鯰江城址石碑 (東近江市鯰江町) 鯰江城址の石碑前で記念撮影。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ⑲鯰江(森村)城址(12) 鯰江城址石碑 (東近江市鯰江町) 鯰江城址石碑の拡大画像です。「史蹟 鯰江城阯」と彫られています。この石碑は、道路に面した段差のあるところに建てられています。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ⑳鯰江(森村)城址(13) 鯰江城址案内板 (東近江市鯰江町) 石碑の右の方には、鯰江城遺跡の案内版があり、そこには次のように書かれています。 【鯰江城遺跡】 鯰江城は、鯰江氏、森氏によって、自然地形である「河岸段丘」を利用して築城された中世の城郭です。 旧鯰江郷の豪族であった鯰江氏が、荘園時代に、興福寺領の被官となってこの地を治めていました。 戦国時代になり、佐々木六角氏の家臣として佐々木六角義弼を奉じて、織田信長の近江平定に対抗しましたが、天正元年(1573年)に、落城しました。 この時、空濠を増設し、遠見櫓を増築するなど城の規模拡大をしたと考えられています。 落城後鯰江氏は、全国各地に分散し各大名に仕えたということです。 特に、鯰江定春は、秀吉に仕えて大阪に土地を与えられ、その地を「鯰江」と呼んだそうで、現在も大阪市城東区にその呼称が残っています。 平成4年11月 愛東町(注:現東近江市)教育委員会 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

㉑鯰江(森村)城址(14) 土塁址 (東近江市鯰江町) 竹藪の中にも土塁が点在しています。 |

|

㉒鯰江(森村)城址(15) 土塁址 (東近江市鯰江町) 竹藪の向こうは水田が拡がっており、竹藪と水田の境界も土塁が続いています。 |

| ㉓鯰江の城全景を眺める(1) (東近江市鯰江町) 鯰江町地先愛知川右岸堤防付近の農道から北方面を眺めています。ここは、山本先生お薦めビューポイントで、後方の緑の帯が河岸段丘の段丘崖で、鯰江の城があったところです。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

| ㉔鯰江の城全景を眺める(2) (東近江市鯰江町) ㉓の写真の右方面を撮ったものですが、鯰江の城のあった段丘崖が続いています。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

■ 令和7年(2025年)9月2日(火)校外学習 織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(5)

~千差万別 近江衆の行末~ 中野城・信楽院 〔蒲生郡日野町〕

講師・案内:元東近江市史編纂室長 山本 一博 氏

|

①近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」(1) (蒲生郡日野町西大路) 午前中の講義が行われた近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」の玄関付近を撮った写真です。赤い毛氈が掛かっているところが日野の商家によく見られる「桟敷窓」で、5月3日の日野祭の曳山巡行を見物できるようになっています。 |

|

②近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」(2) (蒲生郡日野町西大路) 近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」の職員さんに館内を案内してもらいました。 山中正吉家は、天保初年から今の静岡県富士宮市で酒造業を営んだ日野商人です。日野町西大路に残る同家の屋敷は、日野商人の代表的な本宅建築「旧山中正吉家住宅」として、平成27年に町の有形文化財に指定されたとのことです。 建物は、いく度かの増築・改築がなされ、日常生活の場であった主屋は、田の字型の四間取り型を基本とすることなどの説明を受けました。五口くど(カマド)を備え付けた台所のほか、洋間、来客専用の浴室などを見学しました。 見学後、昼食に「日野の伝統料理を継承する会」が調理された「鯛そうめん御前」を館内でいただきました。 |

| ③中野城跡(1) (蒲生郡日野町西大路) 日野川ダム沿いの案内板には次のように記されています。 【中野城跡】 大字西大路 日野川右岸の河岸段丘城に位置し、日野谷の中野の地に築かれたので中野城と呼ばれますが、史料上は「日野城」「蒲生城」などと表記されています。 築城年代は、文亀4(1504)年、大永4(1524)年、天文年間(1532~55)など諸説があります。築城には約3年の年月を要し、延べ10万人余の人夫が動員されたと伝えられています。定秀(さだひで)・賢秀(かたひで)・氏郷(うじさと)と3代にわたる蒲生家の居城となり、現在の日野市街地は当城の城下町として整備・発展したものです。天正10(1582)年におきた本能寺の変の際には、賢秀・氏郷親子は織田信長の妻子や女房衆を安土城から当城へ退避させました。天正12年に蒲生氏が伊勢国松ヶ島(三重県松阪市)へ転封となった後、慶長年間(1596~1615)に廃城となりました。江戸時代には、仁正寺(にしょうじ)(のちに西大路と改称)藩主市橋長政(いちはしながまさ)が当城址の北東部分に陣屋を構えました。 第二次世界大戦後の開墾や日野川ダム建設工事などにより旧状は大きく改変され、現在では本丸跡の北側を中心に土橋、土塁や堀の一部が残るだけとなってしまいました。なお、土塁上に建つ神社や石垣は江戸時代のものです。また、本丸跡には復元整備された井戸跡があります。これは氏郷公産湯の井戸と呼ばれ、氏郷出産の際に産湯として使われたと伝えられています。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

④中野城跡(2) (蒲生郡日野町西大路) 中野城跡の北側には、堀切(切通)が見られます。石垣や土塁上に建つ神社は江戸時代に設けられたもので、上部に見える橋もコンクリート製です。 |

|

⑤中野城跡(3) (蒲生郡日野町西大路) ④の写真の右側側面の土塁跡です。 |

|

⑥中野城跡(4) (蒲生郡日野町西大路) ④の写真の堀切(切通)を抜けて振り返って撮った写真です。城の外側から堀切(切通)を眺める形になります。 |

| ⑦中野城跡(5) (蒲生郡日野町西大路) 中野城跡に掲げられた案内板には次のように記されています。 【史蹟 中野城址(又は日野城址)】 日本史上で日野城と呼ばれるこの城は、日野では古くから中野城と称しており、鎌倉時代の初期から約四百年間における日野の領主蒲生家六万石の最後の本城であった。 東方音羽の城山に蒲生家の音羽城があった文亀大永の頃(1501年~1523年)に、この地に砦が造られたのが始めであり、その後、蒲生定秀が当主の頃天文二年(1533年)から三年にかけて本格的に築城され、同時にこの城の西側一帯の荒野に町割りをして日野の城下町をつくった。 蒲生定秀の孫に当たる蒲生氏郷は、この城で弘治二年(1556年)に生まれた。氏郷二十六歳の天正十年に本能寺の変で織田信長が憤死した時、安土城にいた信長の妻妾一族をこの城に迎え入れ、明智光秀の軍を迎え撃とうとしたことは有名である。 天正十二年豊臣秀吉の命によって蒲生氏郷が伊勢松ヶ島へ国替えとなり、五十二年間にわたる中野城と城下町繁栄の歴史は幕を閉じた。その後氏郷は松阪城十二万石城主から天正十八年会津黒川城四十二万石に移封され、黒川を若松と改め九十二万七千石の大名となったが、文禄四年四十歳の若さで京都邸に於て病没した。 徳川時代に入って天和六年(1620年)市橋長政が中野城址へ仁正寺藩(にしょうじはん)一万八千石の陣屋を構え、明治維新までの藩主となった。昭和四十年日野川ダムの造成によって土塁などはこわされたが、本丸と堀の一部が残され、現在では涼橋神社と稲荷神社の石垣にその名残を留めている。地名を古城(ふるしろ)という。 蒲生家略系図(記載省略) 日野観光協会 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

⑧中野城跡(6) (蒲生郡日野町西大路) 堀の跡の池と土橋(右下)です。 |

|

⑨中野城跡(7) (蒲生郡日野町西大路) 横堀跡です。 |

|

⑩中野城跡(8) 西大路藩庁跡 (蒲生郡日野町西大路) 西大路藩の藩庁跡に立つ石碑です。石碑の右側には次の案内板が掲げられています。 【西大路藩の藩庁跡】 元和6年(1620)越後国三条から移封された大名市橋長政は、蒲生氏の旧城であるこの地を本拠と定めて仁正寺藩(にしょうじはん)を立藩、江戸全期を通じてここに仁正寺藩1万8千石の藩庁を設けていた。文久2年(1862)に仁正寺の名を西大路に改称、明治維新後の廃藩によって藩主や重臣は東京へ移住し、御殿と呼ばれていた藩庁は西大路村の朝陽学校などになったが、大正5年(1916)京都相国寺塔頭林光院へ売却され同寺に残されている。 日野町観光協会・西大路公民館 |

|

⑪中野城跡(9) 中野城跡石碑 (蒲生郡日野町西大路) 本丸跡に建てられた石碑です。 |

|

⑫中野城跡(10) 蒲生氏郷公産湯の井戸 (蒲生郡日野町西大路) 本丸跡に整備された「蒲生氏郷公産湯の井戸」です。氏郷出産の際に産湯として使われたと伝わっているそうです。 |

| ⑬法雲寺(1) 本堂 (蒲生郡日野町西大路) 法雲寺では、住職からお寺のことや蒲生氏郷をはじめ蒲生家のことや市橋家のことなどを詳しく説明していただきました。 寺伝では、蒲生賢秀は「中野岸上」に葬られ、氏郷は廟堂を建て、法雲を堂主としました。その後元和6年(1620年)市橋長政は陣屋建設にあたり、賢秀の墓所と法雲庵を現在地に移したとのことです。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

|

|

⑭法雲寺(2) 蒲生賢秀公墓・一橋利政公之墓 (蒲生郡日野町西大路) 法雲寺境内にある蒲生賢秀公の墓(左)と市橋利政公の墓(右)です。 |

|

⑮法雲寺(3) 手水鉢 (蒲生郡日野町西大路) 宝篋院塔(ほうきょういんとう)の笠石の部分が手水鉢として用いられたとのことです。 |

|

⑯信楽院(しんぎょういん)(1) (蒲生郡日野町村井) 蒲生氏郷公遺髪塔がある信楽院(しんぎょういん)の門前には、次の案内板が掲げられています。 なお、本堂は、改修工事中のため本堂天井の「雲竜」の天井絵を見ることはできませんでした。 【佛智山 信楽院(ぶっちさん しんぎょういん)】 信楽院は鎌倉期から安土桃山時代にかけて、日野地方を治めた蒲生家の菩提寺である。 音羽城を築いた蒲生貞秀(さだひで)は戦いに出る時、何時も厨子に入れた阿弥陀仏を槍の先にひっかけ、念仏をとなえながら戦ったといわれ、こんなことからこの仏を「槍かけ本尊」とも呼び、今もこの寺に安置されている。また、文禄4年(1595)京都で亡くなった蒲生氏郷の「納骨地蔵尊」や供養塔もこの寺院にある。本堂の天井には、日野が生んだ江戸期の画人高田敬輔(けいほ)の豪快な「雲竜」の天井絵がある。 日野観光協会・日野公民館 |

|

⑰信楽院(しんぎょういん)(2) 蒲生氏郷公遺髪塔 (蒲生郡日野町村井) 信楽院境内奥にある「蒲生氏郷公遺髪塔」です。 |

| ⑱蒲生氏郷公像 (蒲生郡日野町上野田) 日野町上野田にあるひばり野公園には、蒲生氏郷公の銅像が立っています。銅像の下には次の案内板が掲げられています。 【蒲生氏郷公】 戦国大名蒲生氏郷は、弘治二年(1556)日野の中野城で、六角家の家臣蒲生賢秀の子(幼名鶴千代)として生まれる。やがて蒲生家は織田信長に従い、元服した鶴千代は忠三郎賦秀と名乗り、信長の息女を妻とした。天正十年(1582)本能寺の変の際には、明智光秀に応じず、信長の妻子を日野にかくまっている。 信長の死後は羽柴(豊臣)秀吉に従い、天正十二年、戦功により伊勢松ヶ島十二万石に移封となった。翌年名を氏郷と改め、のちに松坂城を築き城下を整備した。 天正十八年小田原役後、秀吉は氏郷を奥羽の要として会津黒川四十二万石に封じた。翌年に秀吉の命で千利休が切腹した際には、利休の次男でのちに三千家の祖となる少庵を会津にかくまい、千家の再興に貢献した。 文禄元年(1592)会津黒川を会津若松と改名し、城下の整備を行ったが文禄四年に病により四十歳で京にて没した。当時の石高は九十二万石で、豊臣・徳川・毛利氏に次ぐ四番目の大大名となっていた。 辞世「限りあれば 吹かねど花は散るものを 心短き春の山風」 この銅像は、文禄元年の朝鮮出兵で肥前名護屋に出陣する際に武佐の辺りより郷里の綿向山を望み 「思いきや 人のゆくえぞ定めなき わがふる里をよそに見んとは」と詠んだときの姿を表わしたものである。 ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |

■ 令和7年(2025年)9月16日(火) 織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(6)

個 人 発 表 講師:元東近江市史編纂室長 山本 一博 氏

講師の山本一博先生からこれまで学んだことをもとに、学生それぞれがテーマを決めて、発表を行いました。

取り上げたテーマは、織田信長、片桐且元、京極高次、山内一豊、朽木元綱、足利義昭、明智光秀、佐々木六角氏一族、お鍋の方などの人物、安土城、観音寺城などの城郭のほか、本能寺、十二坊、元亀争乱、近江一向一揆、楽市楽座、近江の道など学生の関心に応じて様々でした。

個人発表終了後、山本先生から講評をいただきました。また、学科長から山本先生にクラスのみんなが書いた色紙を贈呈しました。