![]()

当学科のための教室での講座や校外学習の様子です

| 2年生前期 びわこ環境学科 選択講座内容:2025年10月~2026年3月 | |||

| 日付 | 会場 | 講師 | 内容 |

| 2025年 10月8日 |

午前 野洲市コミュニティーセンター 午後 野洲市永原 童子川 中ノ池川 |

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 佐藤 祐一先生 助手 真崎 健先生 |

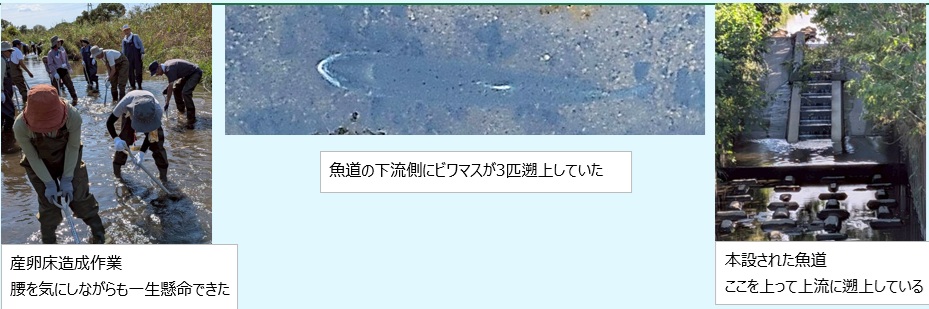

家棟川ビワマスプロジェクトについて 琵琶湖固有種のビワマスを家棟川とその支流の童子川、中ノ池川に戻すプロジェクトで2015年8月結成 (市民と行政、専門家、企業の4者が協働している) ビワマス:10~12月前半に川で産卵し、5~6月の増水時に湖に戻り、3~4年後に生まれた川に戻り産卵する 産卵は、砂利床で行うため10月に砂利上に溜った砂を取り除く作業を行う →午後に童子川で、この産卵床造成作業を体験した(初めて胴長を着けて作業の大変さがわかった) 遡上を阻む中ノ池川の落差工に魚道を設置する→手作りで試作した後、県に働きかけ本設魚道を設置した 遡上時に密漁阻止の監視を市民が参加して実施 → ビワマス調査隊として市民の参加を募集し、産卵床造成作業や遡上状況等の情報を共有している 受講後にびわこ環境学科生も数人がビワマス調査隊に応募して活動に参加された 現在、数十匹のビワマスが遡上:家棟川で育ったビワマスが遡上して年々数を増やしている →本設された魚道見学時に今年初めて遡上してきたビワマスを3匹確認できた ボランティアの取組みについて 真崎先生が取り組まれているボランティア活動の紹介をされた →ボランティアは、興味のあるものを選んで、仲間と楽しくできるものを続けられているそうで、 10以上のボランティア活動に参加され、それぞれ楽しく活動されているのが印象的だった    |

| 2025年 10月15日 |

県営都市公園 びわこ地球市民の森 |

びわこ地球市民の森 研究部・学習部リーダー 江見 和綽先生 所長 平塚 英史先生 |

森づくりと環境~未来の子どもたちのために森をつくりましょう~ 講義と公園内の散策とどんぐり拾い ・地球温暖化の影響・適応 温暖化のメカニズム、世界各地での影響例、適応策、脱炭素社会への取組等について ・森林について(森林の役割:CO2を吸収し、O2:酸素を生成) 森林の面積推移(世界:熱帯雨林中心に減少(中国等一部は増加)、日本:66%が森林で45年間横這い) 滋賀県の森の保全や森づくりの取組みの説明(滋賀県の森林面積:県土の1/2) ・びわこ地球市民の森 野洲川南部の廃川敷地の一部42.5haを都市公園とした→46万人が16万本を植樹 市民・県民と行政(県)の協働:「市民が森を育み、森が市民を育てる」をコンセプトに 森の育成等に「森つくりサポーター」として46団体844人が参加(レイカディア大学OBも多く参加中) 自然教室開催、自然観察・体験、草花遊び、昆虫探し、クラフト作り等で、年間数万人が訪れている → 将来的にビオトープの拠点となる森づくりをしていきたいそうだ 地球温暖化対策(森によるCO2吸収)→ 年間炭素吸収量:39.1炭素㌧     |

| 2025年 10月29日 |

琵琶湖博物館 | 琵琶湖博物館 専門学芸員 島本 多敬先生 午前 講義 午後 博物館見学(自由見学) |

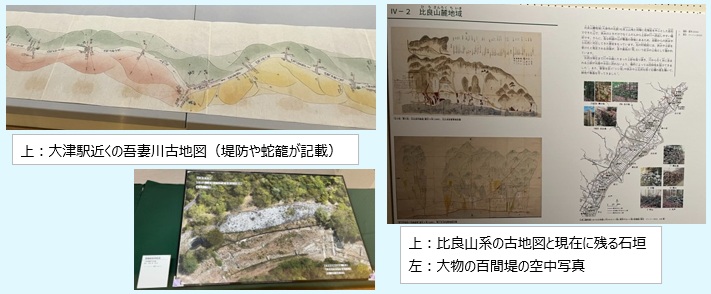

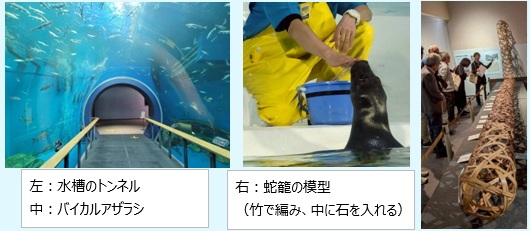

講義 川を描く、川をつくる ~古地図で昔の堤をさぐる~ ・川:地表を削り蛇行して流れる場所を変え、土砂を運び川下に堆積させて海岸・湖岸をつくる 洪水で水があるれると水が流れやすい場所を通り、新しい河道になり、川の位置が変わる →かつての川の経路=「旧河道」、現在も一部地表に残されている ・洪水は発生しやすかった→奈良の寺院建造、日々の燃料のため、山の木々を伐採して”はげ山化”していた ・人は、洪水を防ぐために堤防を創った→16世紀以降、大名等大きな普請ができる支配者が現れた 堤防により川は固定されてきた→堤防や上流の土砂を止める堰堤など大変な労力で普請してきた ・普請の計画、結果など江戸以降地図を作成して記録した(藩等が年貢米をとるため川や堤を管理した) 洪水の範囲、様子を描き、堤防や水の勢いを弱める構造物(蛇籠等)を記載して管理していった ・比良山系では大物の百間堤等の堤防・シシ垣・土石流を防ぐ石垣が今も確認できる ・天井川は滋賀県に多数存在→脆い花崗岩の土砂が溜まるたび堤防を積み上げたため川底も高くなっていった 古地図は、表現の仕方・対象やその変化を確認することで歴史や過去の自然環境を知るヒントを与えてくれる その他、琵琶湖博物館の常設展示を回って、琵琶湖について、いろいろと知識を習得した   |

| 2025年 11月12日 |

介護研修室 | 滋賀大学教授 森 太郎先生 |

講義 【学ぶ】食・農・環境を考える 園芸学・植物病理学 専攻 SDGsの17項目の全てが農業に関わる内容を含む ・衣食住の食を担い、人間が生きていくために様々な分野に関わり、影響している 安定・大量・簡単に作られるように、また健康で安全な環境が必要で、教養と正しい知識で農業を行う 働きがい・儲かる農業も目指し、スマート農業・自動化や肥料の管理など進化させていく必要がある 温暖化対策や日本の自給率(38%:カロリーベース)向上等も含まれている 有機農産物とは ・化学肥料を使わない、遺伝子組換えをしていない作物で、有機JASマークが使える また生物由来毒素を含んだ農薬は使用可で、マルチは化学合成品はOKで有機分解品はNG 等の矛盾もある |

| 介護研修室 | 元びわこ成蹊スポーツ大学教授 元琵琶湖研究所 元琵琶湖環境科学研究センター 西野 麻知子先生 |

講義 【学ぶ】琵琶湖の生物多様性の特性 生物多様性:地球上の生命の総体で、3つの階層をもつ 1.生態系の多様性:森林、草原、水田、河川、内湖等の生息域 2.種の多様性 3.種内の多様性:同じ種でも異なる遺伝子をもつ 琵琶湖の生物多様性の特徴 ・湖:周囲を陸地に囲まれた水体で1ha以上が世界で2642万余、琵琶湖は面積で129位、水深は日本で11位 ・琵琶湖の淡水生物種:約2300種+外来70種、固有種:66種で多くが1属で1~2種、例外はカワニナ1属19種 ・固有魚類17種、漁業の3大魚:二ゴロブナとホンモロコ(固有種)、コアユ(琵琶湖特有の生態をもつ) ・固有貝類30種、うち二枚貝類は5種 ・固有種の起源 (1)琵琶湖の環境で進化した種、(2)昔他の水域にもいたが、絶滅し琵琶湖だけ残った ・DNAからみた固有種の起源 1300万年前にビワコオオナマズが分かれ、970万年前にナマズが分かれ、 120万年前にイワトコナマズ(琵琶湖)とタニガワナマズ(濃尾平野)に分かれた ビワマスは50万年前に分かれた 1.古琵琶湖形成以前に分岐した種:ビワコオオナマズ、イケチョウガイ、オトコタテホシガイ 2.古琵琶湖の温暖期(伊賀層)に分岐した種:ヤマトカワニナグループの祖先種 3.古琵琶湖の寒冷期(甲賀・蒲生・堅田層)に分岐した種 伊賀層:ゲンゴロウブナ、ハス 蒲生層:ホンモロコ、イサザ、ナカセコカワニナグループの祖先種 堅田層:イワトコナマズ、ウツセミカジカ、セタシジミ 4.現在の琵琶湖になってから分岐した種:ビワマス、アブラヒガイ、ビワヒガイ、スゴモロコ、コアユ ナガタニシ、イワトコタニシ ごった煮のように共存し、他の大部分は絶滅したと推定される |

|

| 2025年 12月3日 |

湖北野鳥センター 早崎内湖ビオトープ |

湖北野鳥センター 所長 植田先生 元虎姫高校教諭 村居 利美先生 助手 真崎 健先生 |

湖北の野鳥観察、内湖について(早崎内湖を例に) 湖北野鳥センター(長浜市):長浜市湖北町の琵琶湖岸が、1988年湖北水鳥公園とそて整備された際に設立 琵琶湖水鳥・湿地センター(環境省):湖北野鳥センターに併設(1997年設立) ・センター周辺は、1年を通して野鳥が観察される(53科257種:滋賀県全体の70%が観察された) 12月は、約60種(訪れた3日ごろは、20~30種ほど)みられる 実際に観察できたのは オオワシ(山本山のおばあちゃん):推定35歳、29年間毎冬山本山に飛来し、みんなのアイドル コハクチョウ(田んぼに200羽以上確認し、眼福だった)、 オオバン(滋賀県で一番多い) ミサゴ(空中で静止するホバリング飛行を行った後に急降下し、水面近くで脚を伸ばし両足で 10㎝程の小魚を捕まえるのが実際に目撃でき、感動した) ヒシクイ(とても美味しいとのこと→食べてみたい)、マガモ、カルガモ、ダイサギ、カワウ、トビ等 内湖(早崎内湖) 水深が1~2mと浅く、湖の湖岸に存在する小さな湖沼の総称、魚類の生息地で水鳥の繁殖地となっている 里湖(さとこ)ともいい、遊水地(治水)や利水、水産業、レクレーション場として利用された 多くが干拓されたが、早崎内湖は琵琶湖の生態系の回復や生物多様性に貢献するため一部内湖を再生させた    |

| 2025年 12月10日 |

第1教室 | 滋賀大学教授 森 太郎先生 |

講義 栽培品種の多様性を考える 有機栽培:条件が厳しく全体の0.5%ほど ・特別栽培農産物=環境こだわり農産物(滋賀県):化学肥料(窒素成分)、化学合成農薬の使用量が5割以下 化学肥料等減らす方法 カバークロップ(緑肥→空気中の窒素を吸収する根粒菌が付くマメ科の植物)の作付 草生栽培(ナギナタカヤ:夏に枯れて土を覆い、雑草を抑制)、 堆肥や炭の投入 冬季湛水、水田ビオトープ→生物多様性のため、 緩効性肥料の使用 バンカープランツ(風よけや害虫を捕食する益虫を招くソルゴーなどをナス等の周りに植える) 種もみを60℃のお湯に10分間浸漬→種子伝染性の病害が対策できる ・連作障害:連作することで土壌病害が増加する 対策 臭化メチルが効果あるがオゾン層破壊物質で使用禁止となり、 IPM (Integrated Pest Management:総合的有害生物管理)に従った管理に移行 ※IPM:被害を経済的レベル以下に保ち、人や環境へのリスクを最小限に抑える事 ・地産地消 効果:地域の活性化、流通コストの削減、生産者の顔が見える(安心安全) 在来野菜(伝統野菜):文化的価値、食材的・遺伝資源があり、地域の宝物として地域活性化に役立てている 近江の伝統野菜 蕪、大根、ナス、山芋、唐辛子、かんぴょう等19種類が県によって認定されている ・F1(First Filial Generation)種:ハイブリッド、交配種で、店等のほとんどの野菜がF1種 ※F1種:メンデルの優性の法則により両親の優性形成のみが現れるので、生育旺盛で味や形がそろいやすい |

| 第1教室 | 元びわこ成蹊スポーツ大学教授 元琵琶湖研究所 元琵琶湖環境科学研究センター 西野 麻知子先生 |

講義 歴史からみた琵琶湖の環境変遷 ~琵琶湖周辺内湖と水位の変遷を中心に~ ・上野層~甲賀層(440~270万年前)は、暖かい時代→その後次第に気温が低下し60万年前ごろから氷河期が 繰り返されてきた(最後の氷河期は約2万年前)、人類:5万年前アフリカから移動開始、3.8万年前日本に到着 ・琵琶湖 40数万年前に地殻変動で現在の位置に形成され、氷河期・間氷期で細る・太るを繰り返した ・内湖:海や大湖沼の複雑に入り組んだ湾岸が沿岸流で砂州や砂嘴が形成されて海や湖から隔てられた沿岸湖 琵琶湖・淀川水系は内湖等の広大な湿地で抽水植物(ヨシ)帯となり、生物の産卵域となっていた →1890~1990年の100年間で、内湖の面積は、35→5k㎡と86%も減少した 1900年~ 洪水制御時代 → 1970年~ 水資源開発時代 → 2000年~ 湖沼生態系保全の時代 水資源開発時代:水質保全には注力したが環境保全・生態系保全の視点が希薄だったため、 自然湖岸やヨシ群落が減少し、内湖が激減 → 産卵場所が減り漁獲量が減少、水草が繁茂し、浜欠けとなった また、新たに外来動植物の蔓延、温暖化、マイクロプラスチックが問題となっている ・水位変化:洗堰の水位操作で台風季節の水位が低下してフナが産卵できず、繁殖期が7月以前だけに短縮した また、1994年の最大低水位(-123㎝)で貝類が約10%死滅し、南湖でレジームシフトが発生し水草が繁茂 ※レジームシフト:気候が別の状態へ急速に変化し、海の環境や生態系が大きく変化する自然現象 南湖では水位低下で植物プランクトンが急減し、透明度が増して水草が増殖するようになった |

|

| 1年生後期 びわこ環境学科 選択講座内容:2025年4月~2025年9月 | |||

| 日付 | 会場 | 講師 | 内容 |

| 2025年 4月9日 |

第1教室 | 滋賀県立大学名誉教授 三田村緒佐武先生 |

びわこの謎を解く 琵琶湖は、40万年以上存在した古代湖(=長寿湖:三田村先生の造語) 構造湖(断層で湖が沈んでいる)のため、堆積物で埋まらずに湖が継続できる。 さらに水の出口(瀬田川)は硬い岩盤で削れないため水の流出も少なく水が枯れることがない。 また、古琵琶湖(大山田湖等)の水は伊勢湾へ流れ出ているため、今の琵琶湖とは別の湖と考えておられる。 《 一般的には、古琵琶湖から400万年続いて現在の琵琶湖になっているというのが定説 》 |

| 滋賀県 企業庁 吉川浄水場 |

吉川浄水場 職員の方々 |

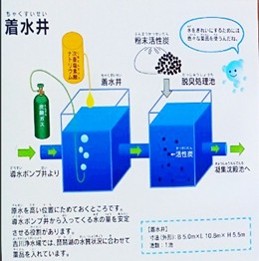

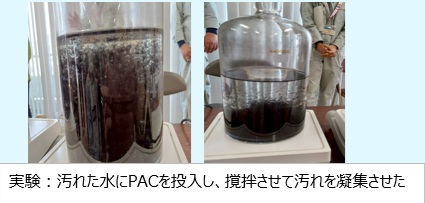

上水道の浄化の仕組みを観る 琵琶湖畔(めんたいパーク横)の滋賀県立浄水場、水道水と工業用水を滋賀県南東部地域に供給 取水口は、沖合440mに水面下6m(湖底から2m)の位置にあり、ポンプで汲み上げている。 取水後、網でこし脱臭してPAC(ポリ塩化アルミニウム)で異物を凝集沈殿させた後、ろ過して取り除く。 消毒して野洲希望ヶ丘の貯水タンクに送り、各自治体の浄水場に配られている。 消毒液:次亜塩素酸ナトリウム、 監視:各種チェックの他に毒物等有無を魚で確認     |

|

| 2025年 4月25日 |

介護研修室 | 滋賀大学教授 石川俊之先生 |

湖沼学入門・琵琶湖の生態学 湖と沼の違い 湖:中央部は水深が深く、植物が生えない(光合成できない) 沼:最深部でも底に植物が繁茂している 琵琶湖の生物(2/19講義の続き・・・深さが変わると生物の種類が変わる ・カワニナ:琵琶湖固有種で生物群集(ヤマトカワニナ系 10種、ナカセコカワニナ 9種) 多景島・竹生島・沖白石の周りは深度50m以上で貝が移動できず固有種となった ・セタシジミ、イケチョウガイの生態 ・十脚類(エビ類)、端脚類(ヨコエビ類)、ミミズ、ユスリカの生態 ・プランクトン:大きさが重要→小さいものが食べられる、大きいと沈んでしまうから |

| 介護研修室 | 滋賀大学教授 石川俊之先生 |

湖の水質とは 水質基準:①人間の健康のため(有害物質の監視) ②生物の生息場所として(生態学的視点) 植物の3大栄養素:窒素・リン・カリウム ・富栄養化の原因物質:窒素とリン・・・カリウムは水に溶け、多く湖等に流入するので管理できない 富栄養化:植物が増殖→魚が増加 →過度になると水が濁り、匂いがきつく、湖底が酸欠して生物が減る 極貧栄養湖:摩周湖、 貧栄養湖:十和田湖、 中栄養湖:琵琶湖、 富栄養湖:諏訪湖、 過栄養湖:霞ヶ浦 ・pH管理 酸性(6.5以下):貝殻が溶け出す、 アルカリ性(8.5以上):有害なNH3が増加→共に生物が棲めない ・化学的酸素要求量(COD)、 溶存酸素量(DO):水中の酸素量→2mg/Lより小さいと生物が棲めない |

|

| 2025年 4月30日 |

笠縫東まちづくりセンター 及び 葉山川 |

草津塾 代表 丸山さん 草津塾の方々 |

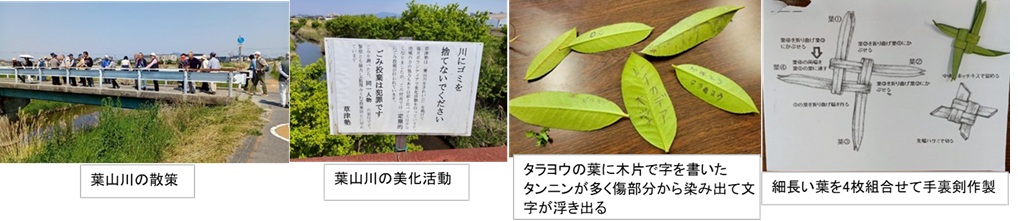

草津塾の取組と今後の課題 草津塾:2000年4月草津市まちづくりを考える事業団より独立 取組 :・葉山川美化活動、 ・葉山川水系の水質調査、 ・湖岸パトロール、 ・こども環境会議 ・笠縫東小学校の環境活動支援 および いきもの自然学校支援 (葉山川で植物採取と草遊び、生物調査、学区で草花観察会、ほたるフェスタ等の開催) 草津市や滋賀県、環境省等と協働で活動やイベントに参加している 課題 ・メンバーの新陳代謝ができず高齢化、 ・休耕田が少なくなり、環境教育の場が足りない ・学校の先生の負担が大きい(地域住民の支援が十分でない) 今後 ・子供達には、自然を学ぶ体験学習が重要で継続する 新しいメンバーを集め、これまでの資料を整理して誰もが見れるようにする 昼食後に葉山川周りを散策した ・天井川時代の葉山川の様子(歴史)を学び、活動フィールドの見学と植物観察を行った  |

| 2025年 5月2日 |

第1教室 | 滋賀大学教授 石川俊之先生 |

琵琶湖の治水・利水と琵琶湖総合開発 河川 : 500を超える河川が琵琶湖に流入、うち一級河川は118(姉川・高時川を一緒にすると117) 一級河川 国が管理(都道府県をまたぐ場合一級河川となる→琵琶湖は淀川流域として考える) 二級河川 都道府県長が指定・管理する川、 準用河川 市町村長が指定 琵琶湖流域:降水量 60.6億㌧、 流入水量 河川 40.2億㌧、地下水 7~11億㌧ 貯水量 275億㌧、 流出水量 瀬田川 40~48億㌧、疎水 5.0億㌧、蒸発量 3.5億㌧ 水の流れ :第一還流 北湖で春~秋にみられる反時計回りの還流(流速 10~30㎝/s) 発生原因 ①熱成循環→熱による水の循環、②コリオリ効果→自転の影響で反時計回りに回転 治水・利水:琵琶湖総合開発特別措置法(1972~25年間)→淀川水系全体で保全・治水・利水対策を実施 琵琶湖の保全及び再生に関する法律(2015年制定)→琵琶湖の保全・再生を図る |

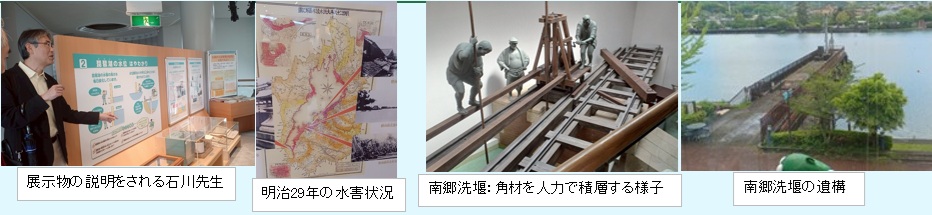

| 水のめぐみ館 「アクア琵琶」 瀬田川洗堰 南郷洗堰 |

滋賀大学教授 石川俊之先生 |

琵琶湖の治水・利水と琵琶湖総合開発② ・法隆寺の建材、船や生活燃料に使われ周りの山がはげ山になり、瀬田川に土石が流入し水が流れ出にくくなる そのため、水害が頻発 → 明治29年洪水では、250日以上も冠水した状態が続く 行基(奈良時代)をはじめ幾度も瀬田川の治水が行われたが、下流が洪水の可能性があり十分でなかった ・1905年 南郷洗堰が建設→水量調節は、大きな角材を人力で上げ下ろししていた ・1961年 南郷洗堰のすぐ下流に瀬田川洗堰を建設、電動でゲートを操作できるようになった ・水位 5か所で測定した平均値、水位限度範囲 ±1.5m、常時満水時 +0.3m、梅雨期 -0.2m、台風期 -0.3m で管理 環境保全に配慮した水位で、葦に付いた魚の卵が乾かないように水位調整もゆっくり行われている   |

|

| 2025年 6月4日 |

大津市立 木戸公民館 |

びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授 青木豊明先生 |

地球温暖化とは?:講義 大気組成:約27億年前に原核生物であるシアノバクテリアが光合成をはじめた この後、植物の増加と共に酸素が増加し、二酸化炭素が減少して現在の大気成分となった 人類の関わり:古代 地上の資源を使った循環型 → 現代 地球が蓄えた資源を使った貯蓄取り崩し型へ 電磁誘導で電気を動力へ変換して使用(1881年エジソンがアメリカで初めて火力発電所を建設) →産業革命後、温室効果ガスが増加し地球の平均気温が上昇した 温室効果ガス:CO2 63.7%、 メタン 19.2%、 特定フロン 10.2%、 N2O 5.7% 温暖化の他の要因 ①氷河期 10万年⇔間氷河期1万年(ミランコビッチサイクル)の影響→現在は間氷河期の後半で気温が高くなっている ②太陽の黒点の数と平均気温の関係:多いと高くなり、少ないと低くなる傾向がみられる ③地球磁場の影響:磁場が弱くなっていき、磁場で遮断されていた太陽風の影響が大きくなっている 現在の地球:水蒸気、CO2等の温室効果ガスの影響で温暖な環境が保たれている 約33℃(地球の平均気温 14℃ ⇔ 温室効果ガスがない場合 -19℃) |

| 伊香立 コンポストセンター |

びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授 青木豊明先生 コンポストセンター長 下田様 |

堆肥化プロジェクト ・2010年10月に大津市の補助を受け、志賀町民の生ごみを回収して堆肥化して志賀町に戻していた ・2022年4月大津市の助成がなくなり、平和堂等の事業所から出る生ごみを回収するシステムに変更 (6万㌧/日 生ごみ4万㌧:剪定枝刈草2万㌧を処理) ・約15日生ごみと剪定枝刈草を撹拌(1次処理)→数カ月かけて堆肥化を促進(2次処理) 生ごみの循環使用を実施されているが、実際に見学をして、厳しい環境の中の作業に頭が下がった   |

|

| 2025年 6月18日 |

介護研修室 | 琵琶湖地域環境教育研究会(ビワコダス) 松井 一幸先生 |

琵琶湖に吹く風 ① ビワコダスのホームページ : https://biwakodas.sakura.ne.jp/exee/home.html 高校の教師を定年退職後、近江の気象(特に風)の観測を独自開始(1990年~) 児玉良三先生発表の琵琶湖固有の湖陸風(夜;陸から琵琶湖へ、昼:琵琶湖から陸へ)の検証を開始 ・滋賀の風:①若狭湾・大阪湾から同時に、②若狭湾から、③大阪湾から、④伊勢湾から 吹く ・特に湖北で春に若狭湾から吹く強風(ハヤテ)による被害が多く発生 ハヤテ:朝は晴天で無風(湖面は凪の状態)→ 午後に強風が吹き、船等が遭難したり、転覆する ハヤテによる遭難事例…1999年3月湖西の北小松から出た2隻の船が対岸の沖ノ島近くと中主に漂着 比良オロシ 湖西線がたびたび運転見合わせ(風速30m/s以上)になっている ・周りの山地と琵琶湖による風が滋賀県の特徴になっている |

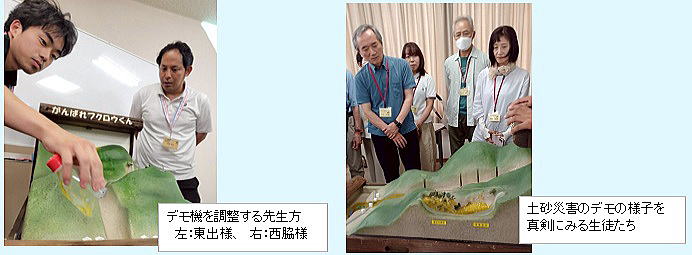

| 介護研修室 | 琵琶湖環境部 森林保全課職員 西脇様、東出様 |

フクロウ先生の森・守塾 国土面積に対する森林面積の割合 日本全体:68.4%、 滋賀県:51% ・滋賀県林種別面積 人工林:43.7%、 天然林:52.8%、 竹林・無立林:3.5% 人工林は、間伐を行わないと下層の植生が育たず、表層が侵食したり、土砂が流出して災害となる ・森林の役割 ①水を貯め土砂の流出や崩壊を防ぐ、②温暖化防止(国土で吸収するCO2の9割は森林) ③災害防止 大雨による土砂災害防止 → 間伐した森林と荒廃森林の土砂流出有無をデモ機で確認 手入れしていない荒廃森林の模型は土砂が崩れた → 草木の根の状態の差が原因 その他、治山ダムで土砂・流木の流出を防ぐ … 間伐やダムによる土砂流出防止の仕組みを学んだ  |

|

| 2025年 7月2日 |

大津市立 木戸公民館 |

びわこ成蹊スポーツ大学 名誉教授 青木豊明先生 |

再生可能エネルギーについて:講義 再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(2012年7月~)→2019年度以降 買取価格・期間等変更 ①太陽電池 世界中で年々増加、一位:中国 609GW、日本 87GW ②風力発電 世界中で年々増加、一位:中国 442GW、日本 5GW 三重県の青山高原ウインドファーム紹介(風の通り道(若狭湾→琵琶湖→伊勢湾)に設置) 総発電量 95MW(2MW:40基、750kW:20基)→ 一般家庭55千世帯分、93千t のCO2削減 今後、日本の風力発電は洋上風力発電にシフトしていく予定 ③地熱発電 世界中で年々増加、一位:米国 2.67GW、日本 0.43GW(地熱資源量は、世界三位だが…) ④バイオマス 世界中で年々増加、一位:中国 31.3GW、日本 6.4GW 事例:日田(樹皮を使用)、くずまき高原(畜ふん)、横浜(汚泥)、神戸(食品廃棄物) ⑤水力発電 世界中で年々増加、一位:中国 422GW、日本 50GW 那須野ヶ原地区の紹介:小型水力発電等様々な再生可能エネルギーを使った発電をされている 水路・砂防ダムを利用した小中規模の水力発電は安く、安定している(先生の推奨発電方法) ⑥その他 海洋エネルギー(波力、海流、潮汐力)の利用した発電事例の紹介 |

| 旧比良リフト乗り場前と青木先生の自宅周辺の水路等 | びわこ成蹊スポーツ大学 名誉教授 青木豊明先生 |

簡易な水力発電方法の見学・実習 ・青木先生の自宅で水道のホースにスクリューを取り付け、水の流れで回転させて発電→LEDライトが点灯 その他、数万円程度で水力発電できる実験機の見学 ・田んぼの用水路にアルキメデスのスクリューを設置して発電 アルキメデスのスクリューの上部に水を注ぎスクリューを回す→回転するシャフトで発電させる ・旧比良のリフト乗り場前で、渓流水を利用した発電を見学 150m上流(標高差15m)より導水管で小屋まで水を引き、毎秒1Lで発電機を動かし約100Wを発電  |

|

| 2025年 7月30日 |

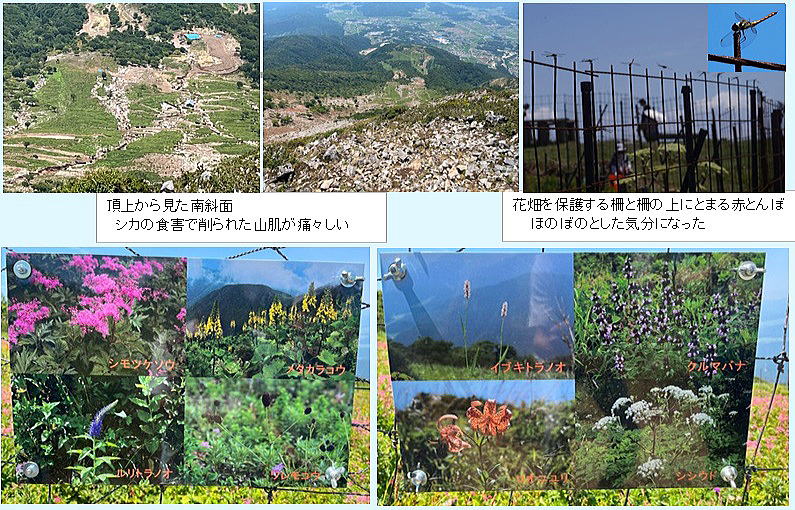

伊吹山 | 元滋賀県立虎姫高校教諭 村居 利美先生 助手 真崎健先生 |

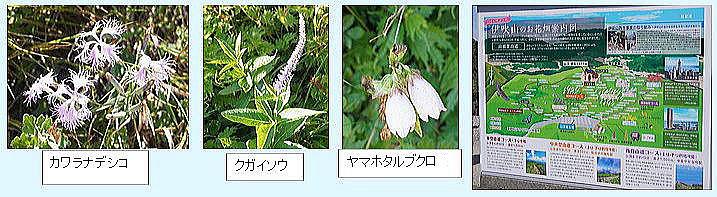

伊吹山の自然観察と保護 伊吹山駐車場(標高1200m)を出発し、西登山道から頂上(1377m)へ登り、頂上からは東登山道を下る 全長2500mを歩き、伊吹山から見下ろす景色を楽しみながら自然観察を行った → 晴天で景色が素晴らしかった ・南側の斜面は、シカによって荒らされ、風雨で削られた痛々しい状態であった しかし、頂上付近は柵でシカから守られたお花畑が見られ、昨年まで常に見られたシカも今年は0匹で、 人の手によって少しずつ自然が回復していることがわかった ・伊吹山の主(イヌワシ)は見られなかったが、イワツバメ・チョウゲンボウ(ハヤブサ)、アナグマ、 アサギマダラ(蝶)などが見られて心が和んだ ・柵で保護された花畑では、シモツケソウ、クガイソウ、ヤマホタルブクロ、キオン、コオニユリ、イブキトラノオ、 カワラナデシコ、イブキフウロ 等の小ぶりだが可憐な花々が観察できた ・2億5000万年前のサンゴ礁跡の石灰岩部分が、秋吉台(カルスト台地)を彷彿させ、サンゴの化石を探しながら 散策もできた。(歩きながらでは、残念ながら化石を見つけることはできなかった) ・琵琶湖から岐阜・名古屋へ通ずる関ケ原付近の様子も山の上からよく見えた →山あいの低地で古くからの交通の要所であることが、地形から確認できた    |

| 2025年 8月6日 午前 |

彦根気象台 | 彦根地方気象台 小林 俊彦 次長 びわこ環境学科講師 村居 利美先生 助手 真崎健先生 |

滋賀県の気象特性と天気予報・気象情報の利用 温暖化:年々平均気温が上昇し、猛暑日の日数も1990年以降増加している 大雨も増加(1975年頃と比べ、50㎜以上の非常に激しい雨:1.5倍、80㎜以上の猛烈な雨:1.8倍) ・滋賀県は山に囲まれ風雨災害の少ない土地だが、以下条件で大雨が降り災害が起きやすくなる 条件:停滞前線が留まった状況で、南に台風が存在する → 湿った空気が供給され続け、大雨となる ・天気予報の見かた・言葉の意味(例:未明=0~3時、夜のはじめ=18~21時)などを教えていただいた   |

| 2025年 8月6日 午後 |

米原高校 | びわこ環境学科講師 村居 利美先生 助手 真崎健先生 米原高校 井上 先生 |

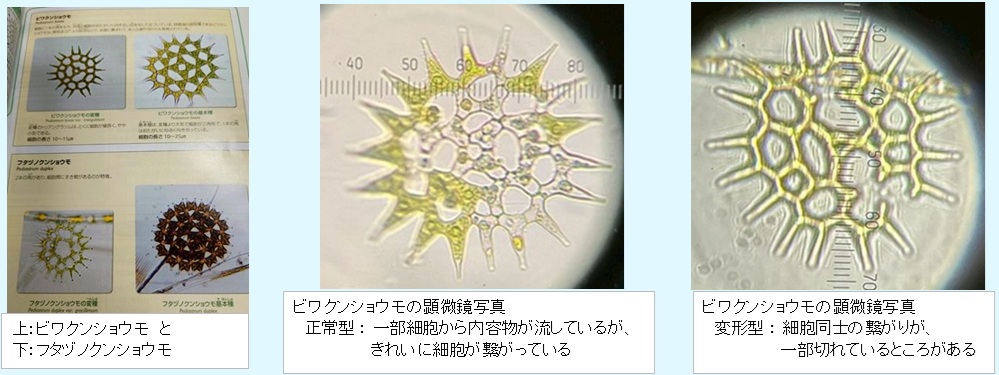

ビワクンショウモの形態と琵琶湖の水質変化について ビワクンショウモは琵琶湖固有種で、細胞が平面上に規則正しく集まり「勲章」のような群体を形成する 植物プランクトンで、夏から秋にかけて琵琶湖全般にみられる 群体の外側には、1本の突起を持つ ⇔ 突起2本の場合は、フタヅノクンショウモ という別種 ・村居先生の見解では、富栄養化等琵琶湖が汚れると形が崩れた変形型が多くなる 細胞の繋がりが切れたり変形した型は、2000年頃をピークに減少しつつある ・顕微鏡を使って、長浜港で採取した水の中のビワクンショウモを正常型/変形型に区別して数えた 数十年ぶりの顕微鏡は、接眼レンズを覗き過ぎて目や頭が痛くなったが、ワイワイと楽しくできた 結果 : 変形型の割合 22.7%(35/154 個)で、2000年頃の50%強の半減以下だった   |

| 2025年 8月27日 午前 |

介護研修室 | 滋賀県立大学 名誉教授 三田村 緒佐武先生 |

琵琶湖淀川水系の治水と利水と環境を診る ーあちらを立てて、こちらも立てたいー 環境問題と治水・利水との両立は難しい ➡ 主体が異なるため対立する 先生の持論 ・治水と利水と環境の3者の軸足を環境に移すことが望ましい そのために自然との共生可能な人類活性の適正規模を知る必要がある この解を求める作業が「真の持続可能性社会の構築」になる → 真のSDGs:Sustainabile Development Goals 真のESD :Education for Sustainable Development であろう 現在、治水・利水は環境を考慮し、地域住民の意見を聞きながら進められつつあるのではと思った |

| 2025年 8月27日 午後 |

介護研修室 | 滋賀大「学環境学習 支援士」会 橋田 卓也先生 助手 近藤先生 |

びわ湖の課題(テーマ)とこれから びわ湖フローティングスクールの課題学習を体験 小学5年生が「うみのこ」乗船前・中・後の3回にわたり、MLGsの課題のうち小学生に関係のある10項目 の内容について勉強し、びわ湖の良いところ・守りたいところを考え、また問題であり興味ある課題を グループで検討し、発表する 作業の疑似体験した 改めて琵琶湖の課題について学び、2年生で行う課題学習について考えさせられた |

| 2025年 9月17日 午前 |

介護研修室 | 大津市地球温暖化防止活動推進センター 西山 克己先生 |

【活かす】環境活動紹介とNPOの役割 家庭・事業所の省エネ簡易診断や様々なイベントの開催、啓発用小冊子の発行・改訂を行っている 環境NPOの活動について ・他から活動源資が得られ大きな活動ができる(産・官・学の支援が得られやすい) ・行政に提言ができる(環境計画案策定への参画) ・多くの会員の多様な能力が活かせ、イベント等を開いて参加者の広がりが期待できる 環境NPOが抱える問題 ・活動源資集め(企業からは期待薄、自治体予算の削減、収益活動を行うと事務負担が過大に) ・長期事業が限られる(受託事業は単年度予算になる) ・会員の高齢化(定年延長等で、新会員や日常活動できる会員の減少) ・イベント等への現役世代の参加者が少ない |

| 2025年 9月17日 午後 |

介護研修室 | 滋賀県地球温暖化防止活動推進センター キャリアアドバイザー 来田 博美先生 |

【活かす】環境学習プログラムに向けて 環境教育(ESD:Education for Sustainable Development) ・環境から学ぶ:体験活動や地域社会と接触して「関心を持つ」 ・環境について学ぶ:知識を学び、環境・自然・人・暮らしへの関りを「理解する」 ・理解を深め、総合的に考える→課題を見つける→自ら考え行動する プログラム学習:小単位ごとに学習し、小単位間の系統的な関係を理解して統合された学習内容を習得する プログラム作成:ねらいを定め、達成するための活動を考え、活動させて狙いに近づける 振り返りで実際の行動につなげる |

1年生前期 びわこ環境学科 選択講座内容:2024年10月~2025年3月 日付 会場 講師 内容 2024年

10月16日第4研修室 滋賀大学教授

石川俊之先生環境を学ぶとは ~環境学習の方法、その観点~

・日常生活内の問題が地域や地球規模の問題と深く関係しているので、様々な問題を発見し関心を持つことで、環境と生活を結び付けて考えることができる。

・環境の専門家は、経験に基づく知識が多い(体験したことは覚えている)。

座学で学んだこと(行動に生かせる知識があること)で、行動する際に難しいと感じにくくなる。2024年

10月16日第4研修室 びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授

青木豊明先生湖や河川を知るための基礎知識

・宇宙、地球の誕生からプレート活動、琵琶湖の歴史(世界3番目に古い古代湖:約400万年)、

琵琶湖の大きさ(水深、貯水量)や水理現象について学んだ。びわ湖環境についての学びがスタートしたと感じた。2024年

10月30日高島市新旭町針江 元県立虎姫高校教諭

村井利美先生校外学習:針江生水(しょうず)の郷かばた について

《 川端散策と水文化、環境への取組の学習、地域の人とのふれあい 》

・朽木のブナ原生林に染込んだ水が地下水となり、琵琶湖に流れる。

針江地区では、地下10~20mまで打ち込んだ鉄管から地下水が自然と壺池に湧き出し、端池に溢れ出す。

野菜・食器等の洗浄に使用し端池で鯉等を活けている。

・年中12~14℃の水温で、夏冷たく、冬暖かい生水を使った独自の水利用文化を今に継承している。

また、湧水が豊富な針江大川には、ナガエミクリ・梅花藻等の水草が見られ、ビワマスも確認できた。

2024年

11月13日栗東自然観察の森 滋賀大学環境学習支援士会

橋田卓也先生

前田雅彦先生校外学習:ウオーキングから自然観察へ

午前に自然観察の森の散策:紅葉する木々、どんぐりの説明を聞きながら散策

途中でブルーシートに寝転んで森林浴を体験し、自然を身近に感じて印象深かった。

午後の講義:ウォーキングの効果を学習、特に月1度森林浴でリラックスでき、免疫力向上に効果があるそうだ。

里山・森林の役割を学習、保全を行うことで自然災害を軽減し、木材を活用してCO2削減に貢献したい。

2024年

11月20日介護研修室 びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授

青木豊明先生琵琶湖の水環境 流入河川など・・・近くの川の水質調査を行った。

琵琶湖: 近畿内の1480万人の水源(西:明石の一部、南:大阪府南端まで琵琶湖の水を利用)

各自の自宅周辺の水路から水を採取して持ちより、水質検査を実施した。

【水質検査結果】

COD:化学的酸素消費量

数値が高いと有機物(汚染物質)が多く 飲料に適さない

硬度:CaイオンとMgイオンの量

軟水:硬度10~100、硬水:硬度150~200 水道法の規格:硬度300mg/ℓ以下

電気伝導度:

水中の不純物(イオン)が多いと数値が高くなる

電気伝導度(イオン量)と硬度に正の相関がみられる2024年

11月20日介護研修室 滋賀県 琵琶湖環境部

環境政策課滋賀県と琵琶湖のあらまし他

・琵琶湖の学術研究状況(琵琶湖環境科学研究センター研究内容)の説明と琵琶湖の環境と生き物などの変化について講義をうけた。

・琵琶湖に流入する汚染負荷量が減少して水質が改善してきたが、貝類を中心に漁獲量の減少は止まっていない。

・年間平均水温の上昇が続き、植物プランクトンの種類が変化:サイズ15μm→40~100μmと大きくなり、同サイズのミジンコが食べられなくなり、動物プランクトンが増えていないことが原因か?

琵琶湖保全再生計画(平成27年9月28日制定)

琵琶湖を「支える」→「守る」→「活かす」のサイクルを回すように運営していく

Mother Lake Goals

琵琶湖版の SDGs として、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、 琵琶湖を切り口とした独自のゴールを設定2024年

11月27日醒ヶ井養鱒場 滋賀県醒ヶ井養鱒場場長

桑村邦彦先生

元県立虎姫高校教諭

村井利美先生校外学習:醒ヶ井養鱒場・・・特色ある滋賀の内水面漁業・養殖業の活性化をめざして -魚の採卵受精実験

地蔵川・・・「居醒の清水」を水源とする地蔵川での淡水魚「ハリヨ」と淡水植物「梅花藻」の観察

醒ヶ井養鱒場・・・明治11年(1876年)設立の日本最古の養鱒場(県立、運営:米原漁業組合)

豊富な霊山の湧水を利用し、ビワマス、ニジマス、イワナ、アマゴの養殖、研究をしている。

・養鱒場の周りは紅葉が盛りできれいであった。(温暖化による紅葉の遅れを感じた)

・ニジマスの人工授精を実習。5班に分かれ各班で1匹ずつニジマスの雌から採卵し、雄の精子を授精させた。

地蔵川・・・霊山山系からの豊富な水量をもつ清流でバイカモが見られ、湧水にはハリヨがいる。

・ハリヨ・・・メダカサイズ、トゲウオの仲間で湧水(水温15℃)に棲む絶滅危惧種(滋賀と岐阜の2個体群のみ)

琵琶湖博物館で撮影

2024年

12月11日草津市立クリーンセンター 校外学習:草津市立クリーンセンター(一般廃棄物の処理場)

・ゴミ投入から最終段階まで順に見学。850℃以上で焼却され、ボイラーで発生した蒸気は蒸気タービン発電機を回して発電(最大3100㎾)。電気は施設内で使用し余分を売電している。→ 焼却場から発電施設へ

・リサイクル施設では、分別され、リサイクルされるまでの流れを学習した。

・環境問題をより身近に感じた。ゴミピットの空気を送風機で焼却炉に送るため、施設内はゴミのにおいがしない、また焼却熱を利用した発電等再生エネルギーを生み出しており、非常に感銘をうけた。

2024年

12月11日介護研修室 環境カウンセラー

井阪尚司先生びわ湖の現状と課題

琵琶湖と流域河川の問題点ついて受講した。

・環境改善で二ゴロブナ、ホンモロコ、ビワマス資源量は改善しつつあるが、湖底環境の変化により貝類(瀬田シジミ)が激減。アユも重要な産卵場の姉川が2022年の洪水で川床が泥に覆われ産卵数が大きく減少。

・マイクロプラスチック等のゴミもこれからの課題。

・温暖化で、大型の植物プランクトンが多く発生し、食物連鎖が乱れてきている。

令和3年策定の滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画で、2050年までのCO2ネットゼロ社会づくりを推進2025年

1月8日介護研修室 滋賀大学教授

石川俊之先生湖にはどんな生物がいるのだろう?

琵琶湖、バイカル湖など古代湖は最終氷河期よりも古くからある。構造湖であり断層によって沈降しているため湖が埋まらずに存在している。

2011年の調査で琵琶湖の生物は少なくとも1,769種で、日本の淡水生物の1/3が生息している。

琵琶湖を代表する「アユ」と「ビワマス」から形や口の開き方などの特徴から分類学的なグループ分けができることを学んだ。2025年

1月8日介護研修室 琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課

寺内俊二先生琵琶湖の環境保全について

琵琶湖の課題は変遷してきており、治水(水害、水不足)から公害問題を経て、生態系の保全に移ってきた。

具体的には、水草対策、ヨシ群落の保全、マイクロプラスチックへの対応、内湖の再生等について学んだ。2025年

1月22日介護研修室 地球温暖化防止活動推進員

土佐洋志先生私たちの暮らしと地球温暖化

地球温暖化について。IPCC、COPの説明と日本の温室効果ガスの削減目標について。

・滋賀県の地球温暖化による影響(猛暑日の増加、降雪量の減少、生物への影響)→琵琶湖は死の湖になる?

・熱中症対策・感染症対策と各自の取組(家庭での緩和策)の内容について具体的に説明された。2025年

1月22日介護研修室 大阪ガスネットワーク(株)

主席研究員

前田章雄先生私たちの暮らしとエネルギー

日本の1次エネルギーの内訳と消費量についての説明や世界の1次エネルギーの流れや歴史と政界情勢やそれも伴うリスクについてわかりやすく説明いただいた。2025年

2月5日介護研修室 滋賀県立大学工学部

教授

山根浩二先生天ぷら鍋から燃料タンクへ -バイオディゼル燃料の製造、品質、利用技術-

植物からバイオアルコール、バイオディーゼル(BDF)を作製、天ぷら廃油(植物油)からもBDFを作る事ができる。

BDFは、酸化劣化しやすいので酸化防止剤が必要、また低温では粘度が上がりエンジン始動性が悪くなる。

軽油への混合制限、副生グリセリンの活用方法の検討が必要など課題がまだ多い。

微細藻類からバイオジェット燃料製造など緊急性に高いものから量産化へ(25年プラント設置→30年100万㌧/年へ)2025年

2月5日介護研修室 守山市ほたるの森資料館館長

古川道夫先生ホタルと環境

ホタル:日本に約50種(世界で約2000種)、ゲンジボタルとヘイケボタルは幼虫が水中で育つ世界的に珍しい種

守山市はゲンジボタルの群生地だったが、戦後環境悪化や水源の減少でほぼ絶滅。市は「ホタルのよみがえる街」事業に取り組み再生に努めた。

雄と雌は互いの発光を確認して交尾する→夜は街の灯りが少なく互いの発光を確認できることが重要な生息条件になる。2025年

2月19日介護研修室 滋賀大学教授

石川俊之先生琵琶湖の生物の特徴とは?

琵琶湖のフナ(二ゴロブナ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ)の食性とエラ・腸の発達の関係を学ぶ。

・エラは呼吸と餌を水からこしとる役割を持ち、腸は植物を消化する場合に発達して長くなる。

ゲンゴロウブナは酸素が多い浅瀬で植物プランクトンを捕食。エラはこしとる機能が発達し、腸も長い。

二ゴロブナ:肉食(スジエビ、昆虫の幼虫、動物プランクトン)で腸は短い。ギンブナ:雑食(エビ、藻)

その他、貝類、底生甲殻類、端脚類、等脚類等の特徴を学び、水産資源保護の取組についての講義を受けた。2025年

2月19日介護研修室 龍谷大学名誉教授

竺文彦先生生ごみの堆肥化技術と収集システムについて

ドイツでの生ごみ処理について学んだ(堆肥化とメタン発酵による発電)。

ドイツは、焼却による発電の他に分別した生ごみを密閉区画で乾式で発酵(堆肥化)させ、発生したメタンで発電。

日本では、生ごみも焼却して発電しているが、水分が多いためロスが多くもったいないそうだ。2025年

3月5日あいとう

エコプラザ

菜の花館あいとうエコプラザ

NPO法人

愛のまちエコ倶楽部

三待 栞

坂本 良哉47都道府県に広がる 「菜の花エコプロジェクト」 発祥の地を訪ねる

東近江市の地域資源循環システム「菜の花エコプロジェクト」について学習した。

・転作田で菜の花を栽培し、菜種油の搾油と販売を行い、学校給食・家庭の廃油を引取りBDFや粉末せっけんを作製

地域でカーボンニュートラルを進めている。 * BDF(Bio Diesel Fuel:バイオディーゼル燃料)

→BDF製造体験とBDFを使用したゴーカートの試乗を行った。

・もみ殻を炭化させ燻炭を製造→土地改良資材や苗床土に利用、排熱も温水にして給湯、床暖房、搾油プラントに使用

もみとして吸収したCO2が再発生しないので、排出権取引を利用し炭素クレジット売却し、農家に還元している。

BDFを燃料して走るゴーカートに試乗と施設の見学。