ここではびわこ環境学科における、選択学科の学習内容について紹介します。

びわこ環境学科の特徴の一つに、校外学習が多いということがあげられます。

現地に赴いて見たり、感じたり、体験するすることにより、より認識が深まります。

びわこ環境学科では教室における座学と校外学習によりびわこをとりまく環境について学習していきます。

1年生前期:2022年10月~2023年3月 1年生後期:2023年4月~2023年9月 2年生前期:2023年10月~2024年3月 2年生後期:2024年4月~2024年9月

1年生後期:基礎講座 湖上散歩

| 1年生前期:2022年10月~2023年3月 | |||

|---|---|---|---|

| 日付 | 会場 | 講師 | 内容 |

| 2022年 10月12日 |

第一教室 | びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授 青木豊明先生 |

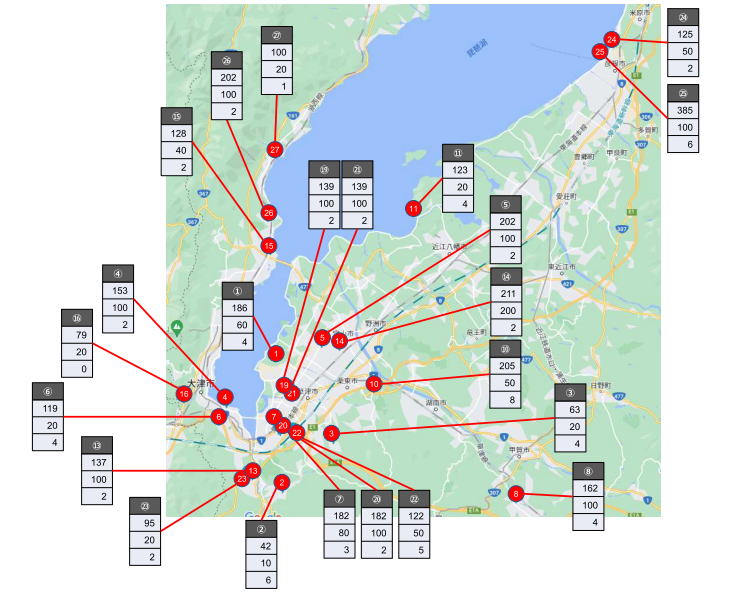

湖や河川を知るための基礎知識 宇宙、地球の誕生からプレート活動、琵琶湖の歴史について。琵琶湖の大きさ(水深、貯水量)、琵琶湖の水理現象について学んだ。メンバーからも多くの質問がで、琵琶湖の基礎知識について理解することができた。 |

| 2022年 10月12日 |

第一教室 | 滋賀大学教授 石川俊之先生 |

環境を学ぶとは ~環境学習の方法、その観点~ 環境学習のねらいは関心を持つ。つながりを考える、本質を見抜く、多角的な視点をもつこと。 野外体験に際する安全確保について学んだ。 |

| 2022年 10月26日 |

第一教室 | びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授 青木豊明先生 |

琵琶湖の水環境 流入河川など 琵琶湖だけではないが、経済の成長とともに環境が変化してきている。過去の公害訴訟について。それぞれの事例毎に具体的に説明していただいた。 各自の自宅周辺の水路から水を採取して持ちより、水質検査を実施した。 【水質検査結果】   |

| 2022年 10月26日 |

第一教室 | 琵琶湖環境部環境政策課 奥村浩気先生 |

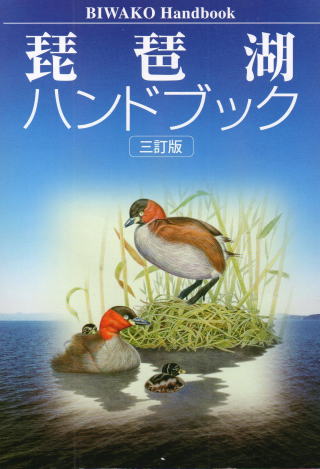

滋賀県と琵琶湖のあらまし他 琵琶湖の環境現場での具体的な事例をあげ琵琶湖の生き物などの変化について講義をうけた。山に降った雨が川に注ぎ、湖へとながれる。湖だけでなく、山や川、自然の全てが環境お左右することが理解できた。 講義の際、紹介していただいた『琵琶湖ハンドブック』 琵琶湖に関することが盛り沢山に書かれています。 県庁でアンケートに答えるともらえます。 詳細は、琵琶湖ハンドブック で検索してください。  |

| 2022年 11月10日 |

栗東自然観察の森 | 滋賀大学環境学習支援士会 橋田卓也先生 滋賀大学環境学習支援士会 佐瀬章男先生・橋田卓也先生 |

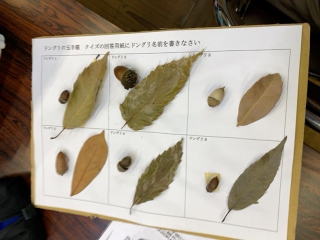

ウオーキングから自然観察へ はじめての校外学習です。ウォーキングできる服装で現地集合。 午前中は教室で日本の森林と里山の役割について受講。午後からウォーキングに出発! ウォーキングは心と体をリフレッシュしてストレス解消健康を保つ運動である。その効果を実体験する。 ウォーキング中に発見した木の名前を地図に記入し、多様な植生を確認した。また途中で寝転んで樹間から青空を見上げ心身を開放してリラックスしました。    まず教室で講義を受ける 林の中をウォーキング どんぐりと葉っぱの形から木の名前をあてる。 |

| 2022年 11月16日 |

醒ヶ井養鱒場 | 滋賀県醒ヶ井養鱒場場長 桑村邦彦先生 元県立虎姫高校教諭 村井利美先生 |

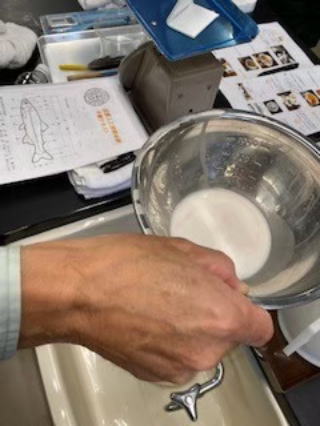

特色ある滋賀の内水面漁業・養殖業の活性化をめざして -魚の採卵受精実験- 「居醒の清水」を水源とする地蔵川での淡水魚「ハリヨ」と淡水植物「梅花藻」の観察 醒ヶ井養鱒場は明治11年設立の日本最古の養鱒場です。豊富な霊山の湧水を李好、ビワマス、ニジマス、イワナ、アマゴなどの養殖、研究をしています。 実習としてニジマスの人工授精を行いました。5班に分かれ各班で1匹ずつニジマスの雌から採卵し、雄の精子を授精させました。 うまく孵化するか楽しみです。    人工授精方法の説明を聞く 雌から採取した卵を洗浄します。 雄の精子で授精させる。 地蔵川は霊山山系からの豊富な水量をもつ清流です。バイカモ、ハリヨ、オハツキイチョウなどを生息地に行って観察しました。   まず、記念撮影 地蔵川の水源となる湧き水 この川にハリヨやバイカモが生育しています  オハツキイチョウ 葉の縁部に銀杏をつけるのが特徴です。 見つかるかな? |

| 2022年 12月7日 |

草津津クリーンセンター | 草津クリーンセンター 平中先生 |

ゴミの行方を知っていますか? 草津クリーンセンターをゴミ投入から最終段階まで順に見学した。熱回収施設におけるごみの流れ、排ガス、空気、灰、蒸気の流れの説明。リサイクル施設における分別、リサイクルされるまでの流れを学習した。 |

| 2022年 12月7日 |

第一教室 |

環境カウンセラー 井阪尚司先生 |

びわ湖の現状と課題 琵琶湖と流域河川の問題点ついて受講した。湖底環境の変化により貝類(瀬田シジミ)が激減している。 循環型社会の形成をとおし環境問題をより身近に感じた。最終的にはごみをへらして、3Rを意識することが私たちのできることだと思った。 |

| 2023年 1月11日 |

第一教室 |

滋賀大学教授 石川俊之先生 |

湖にはどんな生物がいるのだろう? 琵琶湖にはどれくらいの種類の生物がいるか、琵琶湖、バイカル湖など古代湖は最終氷河期よりも古くからあり、構造湖であり堆積作用に逆らって沈降しているため湖が埋まらずに存在している。 琵琶湖には国内の淡水中の生物の約1/3種の生物がいる。琵琶湖の固有種は61種ある。 |

| 2023年 1月11日 |

第一教室 |

琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 藤原務先生 |

琵琶湖の環境保全について 琵琶湖における課題は変遷してきており、治水(水害、水不足)から水質、公害問題を経て、最近のテーマとしては生態系の保全がある。 琵琶湖は私たちの暮らしを映す鏡である。鏡を磨いても映っているものは美しくならない。琵琶湖の環境を守ることは自分たちの生活を見直すことである。 |

| 2023年 1月18日 |

第一教室 |

地球温暖化防止活動推進員 土佐洋志先生 |

私たちの暮らしと地球温暖化 地球温暖化について。IPCC、COPの説明。 滋賀県での地球温暖化による自然への影響について。 平均気温が1~2℃上昇することで様々なリスクが発生することを学んだ。 |

| 2023年 1月18日 |

第一教室 |

大阪ガスネットワーク(株) 主席研究員 前田章雄先生 |

私たちの暮らしとエネルギー LNG、LPGの説明や歴史、情勢を分かりやすく説明していただいた。 各国のエネルギー事情にも色々特色があることが理解できた。 |

| 2023年 2月1日 |

第一教室 |

滋賀県立大学工学部教授 山根浩二先生 |

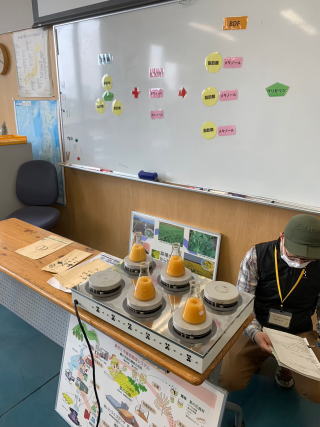

「天ぷら鍋から燃料タンクへ -バイオディゼル燃料の製造、品質、利用技術-」 バイオ燃料は植物由来の燃料でバイオアルコール、バイオディーゼル燃料(BDF)などがある 天ぷら油の使用済み廃油からBDFを作ることができる。 ディーゼルエンジンは元々植物油で動かすことを目的に考えられたため、BDFで動かすことができる。BDFを使用できるよう法律で推進している国もある。 |

| 2023年 2月1日 |

第一教室 |

守山市ほたるの森資料館館長 古川道夫先生 |

ホタルと環境 滋賀県守山市は古くからゲンジボタルの群生地として知られていたが、戦後環境悪化や水源の減少などでほぼ絶滅した。守山市は環境改善の一環として「ホタルのよみがえる街」事業に取り組んだ。守山市に在住の南喜市郎氏が昭和30年に初めてホタルの羽化に成功していたが、その研究記録がなければ現在のホタル養殖はできなかったといえる。 ホタルをといえば美しく光りながら飛んでいる姿お思い受かべるが、そこに至るまでに多くの人の努力や気配りが必要であることがよくわかった。 |

| 2023年 2月8日 |

第一教室 |

滋賀大学教授 石川俊之先生 |

琵琶湖の生物の特徴とは? フナの三種(にごろブナ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ)の食性によるエラの発達の違いを学ぶ。エラには呼吸と、餌を水からこしとる役割を持っている。ゲンゴロウブナは水中の酸素が多い場所で餌をとるため、呼吸よりも餌をこしとる機能に優れている。ギンブナは酸素量の少ない湖底で餌を待っているため、呼吸に優れたエラの構造になっている。 腸の違いを見れば食性(植物プランクトン、水草、エビ、小魚など)の違いがわかることを学習した。 |

| 2023年 2月8日 |

第一教室 |

龍谷大学名誉教授 竺文彦先生 |

生ごみの堆肥化技術と収集システムについて ドイツにおけごみの堆肥化とメタン発酵による発電の紹介。 日本でメタン発酵が進まないのはドイツとごみの分別に対する考え方の違いがある。また、農業形態の違いによりP,Nを含む処理後の廃液の利用ができていないため。 |

| 2023年 3月1日 |

あいとうエコプラザ 菜の花館 | あいとうエコプラザ 元県立虎姫高校教諭 村井利美先生 |

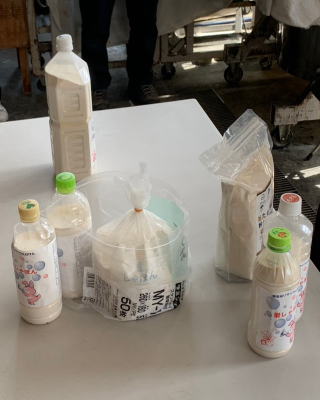

47都道府県に広がる「菜の花エコプロジェクト」発祥の地を訪ねる 地域活性化でありつつ、サステナブルな循環型社会創生につながる、「菜の花エコプロジェクト」について学習した。 廃油リサイクルによるBDF利用だけでなく、菜種油の搾油、油カスからの堆肥、せっけんつくり、もみ殻の燻炭によるCCS(炭素地下封じ込め)を紹介された。 BDF製造の体験とBDFを使用したゴーカートの試乗を行った。 ** BDF(Bio Diesel Fuel)     菜の花館 真ん中のサイロが目印です。菜種油を絞ります。機械的に絞るため熱処理が不要で風味が豊かです。 瓶詰中の菜種油。商品名は『菜ばかり』です。お土産に買って帰りました。野菜にかけるとおいしかったです。 廃油から作ったせっけん。油汚れに抜群。    BDF製造体験。廃天ぷら油にアルコールと水酸化カリウムを混ぜます。 その後温めながら攪拌します。   反応待ちの間二手に分かれ、BDFで走るゴーカートに試乗と施設の見学。 廃油を回収してBDFをつくる。 |

| 2023年 3月22日 |

多賀町博物館 河内風穴 |

多賀町立博物館館長 小早川隆先生 元県立虎姫高校教諭 村井利美先生 |

古琵琶湖層と化石・化石でみる生き物の歴史 鈴鹿山脈の地質と河内風穴 多賀町で発見されたアケボノゾウの化石は極めて保存状況がよく、全身の7割の骨が発掘されている。発掘者ならではの興味深い講義が聞けてよかった。 河内風穴では洞窟入り口から200mまでの第1層から2層までを見学した。鍾乳洞は石灰岩を雨水が溶かして長い年月をかけて形成された空間。地底探査気分を味わうことができた。     多賀町立博物館 周囲では桜のつぼみが膨らんでいました。館内の見学。 多賀町のアケボノゾウが国の天然記念物に指定されたことをきっかけに、「シガタガゾウのアート展」の作品も併せて展示されていました。   いざ風穴へ。風穴には急峻な山道を登っていきます。    洞窟の中に入ります。入り口は狭いけど、中は広いです。  動画を撮影しました。題して『河内の風穴探検記』 画像をクリックしてご覧ください。 Youtubeに移動します。 |