陶芸に対する思いも経験も異なる私たち9人は、それぞれの期待を胸に、2021年10月レイカディア大学陶芸学科に入学しました。

以来、様々な作陶の技術を学び、成長度合いこそ違うものの、”やきもの”を作る楽しさと難しさについては、等しく身をもって体験してきました。

この課題学習では、やきもの発祥の原点である『日本六古窯』を訪ね、現地の学芸員や窯元の皆さんから生の声をお聞きし、その歴史や特徴などを広く学び体感することをテーマとしました。

普段の陶芸の授業では学ぶことができない“日本六古窯の起源や変遷、その特徴など”を知ることで、今後の私たちの陶芸活動に必ず活かせることがあるという「温故知新」の気持ちで取り組んでいきます。

チーム“旅する、千年”というネーミングは、2017年春に日本六古窯が文化庁から日本遺産の認定を受けた際に発足したプロジェクト名「旅する、千年、六古窯」からいただきました。1000年という時をかけて育まれてきた6つの産地に足を運び、人と自然との関わり、ものづくりの根源に触れる時空を越えた旅ができることを願っています。

日本六古窯訪問計画

やきものの産地としては、平安時代末期850年前に遡り、現在までに200基以上の窯跡が発見されている。主に、壺・甕・擂鉢といった日常雑器を中心に生産されており、中世には北前船によって北海道から島根県に広がり、北陸最大の窯業産地として発展した。地元特有の鉄分を多く含んだ赤土を生かした素朴な味わいが特徴で、作る際には陶工が粘土紐を積み上げて、板ベラ(刃がたな)で何度も薄くのばす「ねじたて技法」が用いられた。

越前古窯博物館

越前古窯研究の第一人者である水野九右衛門氏(1921~1989)が研究の過程で収集した資料を公開し、越前焼の研究拠点として2017年10月に越前陶芸村に開館した。

水野九右衛門邸も移築されている。

|

|

|

|

| 三筋壺 ~平安時代~ |

|

双耳壺 ~室町時代~ |

|

片口壺 ~室町時代~ |

|

灰釉長頸徳利 ~江戸時代~ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鉄釉茶釜 ~江戸時代~ |

|

織田平等村上野甚右衛門作 ~江戸・文政五年~ |

|

白釉緑釉流し椅子~明治時代 |

|

海鼠釉植木鉢 ~明治時代~ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 越前焼にもタヌキがいました。立ちタヌキ |

|

岡本太郎作 「月の顔」 |

|

集められた陶片 |

|

窯跡分布地図 |

|

|

|

|

|

|

|

|

福井県陶芸館

福井県陶芸館には私たちが訪れた資料館のほかに、陶芸教室や茶苑もある越前焼を楽しめる総合的な施設です。この日、資料館では「ジャクエツ・コレクションの現代陶芸」という秋期企画展が開催されていました。2階の企画展示ゾーンには、人の背丈を越える「大かめ」や鎌倉時代の穴窯を参考にして築いたとされる「九右衛門窯」の模型が展示されていました。また、ショップコーナーには現代の越前焼の陶工による製品が数多く販売されていましたが、何故か皆さんは同じく近隣の名産である「和紙」をお土産に買っておられました。

だいこん舎(や)

越前陶芸村の中にあり、福井県陶芸館の隣にある蕎麦屋さん。福井でのびのび育った玄蕎麦を100%使用した、石臼挽自家製粉の十割蕎麦が味わえます。また、食器は越前焼の器を使用されています。

越前古窯博物館や福井県陶芸館では、ほぼ私たちの貸切状態でしたが、このお店だけは他のお客さんもおられ、人気のお店であることをうかがわせます。

温かいお蕎麦を注文した人が2人、冷たいお蕎麦の人が6人、お蕎麦以外に「かき揚げ」を追加した人が7人おられました。美味しかったです。

|

|

|

竜仙窯

午後からは窯元めぐり。当初の予定より1時間早く昼食を終えたためスケジュール調整を行い、最初に竜仙窯さんを訪問することに変更した。番地表示がないため車載用のナビではなくスマホのナビで場所を探しましたが2回にわたり窯元の建物の前を通り過ぎるという、非常に分かりにくい立地でした。

竜仙窯の岩間竜仁氏は、福井市越廼(旧越廼村)の出身で1991年より武生にある宗倉陶業に勤め宗倉稔氏に師事し、2007年に現在の場所に開窯された。岩間氏の超極薄の盃、ウレタンを使った漆職人さんとのコラボ作品などは、今までには見たことのない秀逸の一品でした。

|

|

|

|

風来窯

風来窯さんの所在地には番地が記載されていたのでナビに入力して発進。すると、元の越前陶芸村に逆戻り、なんと越前古窯博物館のお隣にありました。

大屋宇一郎氏はご両親もこの地で窯元をされていて、家業を継がれた形になります。ちなみに奥さんは陶芸とは無関係のようです。玄関を入ると1階と2階がギャラリーになっており、ご両親の作を含め、キリン、象、しまうま、亀、ペンギンなどをモチーフした置物や日常雑器が、ほのぼのとした空間を醸し出していました。2階の窓から外を見ると、屋根の上には鳥をモチーフに人型にした陶人形(?)が並び、私たちの目を楽しませてくれます。

この後、穴窯(最近は年に1回使用)と、陶人形の並ぶ屋根の下にある電気窯のほうも見学させていただきました。いずれも年季の入った窯でした。

作陶室では、蹴ろくろを使って“ペンギン”を作るところを実演、プロの鮮やかなテクニックを見せていただきました。最後は自作のオカリナによる演奏で見送っていただきました。

|

|

|

|

穴窯です。最近は年に1回程度、春か秋に火入れをされるそうです。1回あたりの薪の費用は20~25万円かかり、電気窯の電気代1年分に相当する。

。 |

|

|

|

|

電気窯、上から作品を入れます。 |

|

レトロな計器類 |

|

蹴ろくろによる実演 |

|

オカリナ演奏でお見送り |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

越前焼探訪を終え、北陸自動車道の南条サービスエリアで休憩。夕方の4時、サーロインステーキ定食を平らげるツワモノ(?)がおふたり。このあと、それぞれご自宅にお土産を買って無事帰還しました。

|

|

|

|

丹波焼は丹波立杭焼とも言われ、開窯以来800年の間、一貫して飾り気のない素朴な生活雑器を焼き続けてきました。特徴は「灰被り(はいかぶり)」という独特の色と模様です。約1300度、登窯で約60時間かけて焼かれる間に、器に降りかかった燃料である松の薪の灰と、土に含まれる鉄分や釉薬が溶けあって化学反応を起こすことで、独特の色や模様が現れます。灰のかかり方や炎のあたり方によって、様々な模様や色合いとなり、一つとして同じものは存在しません。また、特徴的な技法としては「鎬(しのぎ)」と呼ばれる器の表面を削って稜線模様を施す陶芸技法があります。

丹波焼訪問の計画は、当初1月24日に予定していましたが、10年に一度と言われる大寒波襲来の予報があり、1週間延期し1月31日に実施しました。大寒波は予想通り、滋賀県南部にも20cm前後の積雪をもたらし、1週間経ったこの日もうっすらと雪が残っていました。2台の車に分乗した6人のメンバーは、名神から高槻JCTで新名神に乗り換え、中国道を経て舞鶴若狭自動車道の三田西ICで高速を下り、丹波篠山市の今田町(こんだちょう)上立杭にある兵庫陶芸美術館へと向かいました。丹波焼の里は、走行時間・距離ともに信楽を除く六古窯の中では一番近く、片道90分のところにあります。途中、新名神の宝塚北SAで休憩した際に、2台がほぼ同時に到着するという奇跡的な出会いもありました。

|

兵庫陶芸美術館

開館時間の午前10時前に着きましたが、事前に連絡をしていたこともあり、受付の方に丁寧にお迎えいただきました。JAF割引、70歳以上割引があり割安で入場できました。開館までの時間は丹波の里情報コーナーで、最古の登窯修復の様子、蹴りろくろ、各窯元の作品展示などがあり、丹波焼の歴史を学ぶことができます。

|

|

|

|

この日は特別展「収集と展示のQ&A」、テーマ展「矢部俊一展~空刻」、「丹波焼の世界season6」が開催されていました。残念ながら特別展は写真撮影不可でしたが、兵庫県内産の古陶磁と内外の現代陶芸を柱とする当館の特色あるコレクションが紹介されていました。また、収集や展示活動の軌跡、やきものならではの美術展示の方法などが紹介されていました。

| ”矢部俊一展~空刻”です。矢部氏は岡山県備前市出身、彫刻家を志し、名古屋芸術大学彫刻学科で学び、帰郷し陶芸の道に入ります。備前の土と焼成による原初的で力強い造形を自身のルーツと捉え、そこに現代彫刻の技法と独自の造形思考を持ち込むことで、これまでの備前にない鋭く緊張感のあるフォルムを追求してきました。 |

| 丹波焼の世界season6。兵庫県の重要有形文化財に指定された当館の田中寛コレクションを中心に、800年を超える丹波焼の変遷をみることができます。 |

| 甕 室町時代前期 |

|

陶片 三本峠北窯跡採集 |

|

壺 銘「猩々」 鎌倉時代 |

|

壺 室町時代中期 |

|

|

|

|

|

|

|

|

壺 室町時代後期 |

|

灰釉手桶形水指 江戸時代前期 |

|

赤土部灰釉大窯 江戸時代前期 |

|

赤土部徳利 江戸時代前期 |

|

|

|

|

|

|

|

|

赤土部葉文壺 江戸時代前期~中期 |

|

赤土部灰釉葉文甕 |

|

栗皮釉胴締徳利 江戸時代中期 |

|

栗皮釉徳利 江戸時代後期 |

|

|

|

|

|

|

|

|

白地徳利 江戸時代後期 |

|

呉州赤絵写花鳥文皿 江戸時代後期 |

|

赤土部紋章入桶 江戸元禄6年 |

|

赤土部壺 平成 |

|

|

|

|

|

|

|

|

丹波焼最古の登窯

兵庫陶芸美術館の展示をひととおり鑑賞したのち、昼食までに少し時間があったので、”丹波焼最古の登窯”へ足を延ばしました。遠目でもその大きさが分かりましたが、近寄るとその長大さに感動しました。全長47mです。1985年(明治28年)に築窯され、兵庫県の有形民俗文化財に指定されています。経年劣化が激しく、2014年(平成26年)から2カ年かけて大修復が行われ、翌年秋に初焼成が行われました。今も年に1回春に、一般の方も作品焼成参加ができ、昼夜を通して自由に見学できます。前回の作品参加費用は、丹波土の購入費用2,000円(10kg)、登り窯焼成代は大きさにより3,000~5,000円(素焼き代は別途1,000円)となっていて、割とリーズナブル(?)という印象です。作品は一人1点、丹波土を使うことが条件のようです。面白そうです。

|

|

|

|

|

ちょっと寄り道:上立杭の大アベマキ

最古の登窯のすぐ横にあるのが、この”大アベマキ”で県の「郷土記念物」の指定樹になっています。アベマキは、四国、九州の山地に分布するブナ科、コナラ科の落葉高木です。このアベマキは幹廻りが5.4m、高さが28mで、樹種別では国内最大の巨木です。推定樹齢は500年で、地元の信仰対象にもなっています。

|

|

|

|

Dining Cafe 虚空蔵(こくぞう) 兵庫陶芸美術館内

今回の昼食は美術館内にある虚空蔵でいただきます。創作イタリアンの店で、モチモチ食感の生パスタが評判です。自家栽培の野菜を使用し、器は全て丹波焼です。虚空蔵ランチは、前菜、厚切りトースト、生パスタ、デザート、ソフトドリンクのコースで、前菜とデザート以外は好みの種類を選べます。価格は税込み1,980円でした。チーズがやや苦手という方には少し残念でしたが、コースを選んだメンバーはまずまず満足されたと思います。パスタのお皿は、丹波焼の特徴のひとつである、鎬(しのぎ)による削りが施されていました。

|

|

|

|

省三窯

今回の丹波焼訪問にあたり、神﨑先生よりご紹介いただいたのが省三窯の市野秀作先生です。神﨑先生と同じ京都の高校を卒業されていますが、年齢も学年も違い高校での接点はないようです。後日、日本工芸会会員になられてからのお知り合いのようです。省三窯には、広い敷地の中に登窯、穴窯、ガス窯、電気窯と多くの窯があり、そのひとつひとつについて丁寧にご案内いただきました。また、電動ロクロを使って、削りや土殺しの実演をしていただきました。省三窯では、お父さんの元和(げんわ)さんと妹の麻由子さんも作家として活動されていて、お母さんもお手伝いされるということで、まさに陶芸一家です。

丹波焼の作家には市野姓が多く、約半数を占めるそうですが、親戚関係はないようです。遡れば、きっとどこかで繋がっているとは思いますが...。

市野秀作先生曰く、丹波焼の魅力のひとつは様々な技法・作風を取り入れ、自由な作品を作れるところだそうです。丹波焼の窯元に生まれ育った人は、その多くが他の地に修業に出て、多くの技法を学んで生まれ故郷に戻ってくる。その経験を活かし、”いいとこどり”をして自分の作風を確立していくという流れだそうです。そういう意味では、いろんなことを学べる”京都”が修業先としてベストだとか。

|

| 穴窯です。 |

|

登窯です。最古の登窯より内径が小さく、

作品の小型化に伴い、変化してきたようです。 |

|

タタラ板製作機です。mm単位で調整できます。 |

|

真空土錬機=使用した粘土のくずを集め、

再生する機会です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

電動ロクロによる削りを実演していただきました。 |

|

土殺しです。 |

|

ギャラリーの様子① |

|

ギャラリーの様子② |

|

|

|

|

|

|

|

|

ギャラリーの様子③ |

|

ギャラリーの様子④ |

|

市野秀作先生と記念撮影 |

|

|

|

|

|

|

大熊窯

省三窯を出て、少し車を走らせると大きな登窯が見えてきます。これが大熊窯です。丹波焼最古の登窯が全長47mであったのに対し、大熊窯の登窯は40m。実は道路拡張に伴い短くなったということで、その昔は一番長かったということです。内径はやや狭いそうですが、全然見劣りしません。最近はあまり大きい作品を焼くことがないため、使っていないということでした。傾斜は約12度(最古は15度)で、傾斜角度は焼成温度に大きな影響を与えるそうです。なんとなく理解できそうです。

前回越前焼を訪問した際に、冬は温度が上がりにくいので、穴窯の焼成は行わないと聞いていましたが、ここ丹波の地では冬は乾燥しているため温度が上がりやすいという話を聞きました。もしかして、窯内の温度は外気温ではなく、湿度の方に大きく影響を受けるのではないかという、仮説が浮かびました。

|

|

|

工房の中は広く、電動ロクロが何台も並んでいました。昔は職人さんが数人おられたということです。ご案内いただいた大上巧さんは、令和3年度の兵庫県文化賞も受賞されており、最古の登窯の修復にあたっても中心的役割を果たされました。この日も午前中に近隣の小学生が訪問していて、卒業制作をされていったということです。丹波焼の振興に貢献されている姿を垣間見た気がします。

|

| 工房の入口に”タヌキ”がいました。 |

|

広い工房の一角で作陶されます。電動ロクロが

使い込まれて角が取れて丸みを帯びていました。 |

|

タタラ製作機です。 |

|

|

|

|

|

|

大上巧さんは高校時代から陶芸を志し作品の出品もされていたそうです。大学を卒業後は京都の陶芸家宮永東山の二代、三代目に師事した後、大熊窯で作陶活動に入られ、1977年に窯を引き継がれました。現在は次女の伊代さん、三女の恵さんと父子で作陶されています。

江戸期以来の装飾技法で描かれた海老徳利

|

|

ギャラリーには素敵な作品がいっぱいです。 ギャラリーには素敵な作品がいっぱいです。 |

|

大上巧さんと記念撮影 大上巧さんと記念撮影 |

|

|

|

備前焼のルーツは古墳時代に遡ります。須恵器の製法が変化し、平安時代に生活雑器や瓦などが生産されたのが始まりで、鎌倉時代から安土桃山時代にかけて現在の形に落ち着きました。備前焼は釉薬を一切使わず、絵付けもしないという究極にシンプルな焼き物で、六古窯の中で唯一無釉を通した焼き物です。1200度から1300度の高温で10日から2週間、炎の動きと松割り木の灰が作り出す自然の模様は千変万化です。陶土の田土(ヒヨセ)の性質と高温で長時間焼き締める製法が、「投げても割れぬ・・・」と言われるほどの強度、高い保温力、通気性の良さなど多くの特性を生むことになりました。

今回の六古窯巡りの中では一日の走行距離が一番長い岡山県備前市伊部(いんべ)地区を目指し、2台の車に分乗し、名神~新名神~山陽道を経由する約2時間30分の道のりを行きます。途中、三木SAで2台の車はほとんど時間差なく合流し、目的の備前焼ミュージアムに予定通り到着しました。

備前焼ミュージアム

当ミュージアムは2階と3階の一部では写真撮影可でしたが私的利用に限るとのことで、HPへの掲載は見送ることにしました。

≪1階≫備前焼の歴史が分かり易く展示されていました。擂鉢は現在のものよりもダイナミックで、水甕は高さ1m以上のものが多く展示されていました。当時の水甕は城内では必需品で、水道のない時代ですから納得です。

≪2階≫”かわいい びぜんやき”というタイトルの企画展が行われていました。現代の作家さんの展示作品は新しい造形美が表現されていて、目を魅かれます。

≪3階≫備前焼が生み出した人間国宝の作品が展示されていました。現地を訪れることで、一度にこれだけの名品を見ることができ感動ものです。

≪4階≫パネル展示で備前焼について紹介されていました。

4階からは伊部南大窯跡や伊部の町並みを一望できます。

|

| 備前焼ミュージアムの入館チケット(65歳以上100円引き) |

|

ミュージアム4階から、榧原山麓にある南大窯跡を望む。 |

|

ミュージアムの前にある”窯柱”は、伊勢﨑淳さんと若手作家8人が制作 |

| |

|

|

|

|

|

|

昼食タイムと伊部地区の散策

伊部地区には、これといったお食事処がないとの情報は神﨑先生からもいただいていました。備前市と言えば日生(ひなせ)の牡蠣が有名ですが、残念ながらそこまで行く時間的余裕はありません。ということで、備前焼ミュージアムのすぐ近くにある”双葉食堂”へ行くことにしました。お昼時よりも少し前でしたが、7人という人数なので5~10分待ちとなりました。メニューに牡蠣のお好み焼き(日生では”かきおこ”と言います)があったので、多くのメンバーがそれを注文しました。観光客ならではの注文内容だったと思います。というのは、その店の注文メニューランキングTOP5が掲示されていて、牡蠣のメニューは一切ランクインせず、一般的な定食メニューばかりでした。ただ、私たちのチームにも「焼きそば定食」を頼む御仁がおられましたが…。

結構、回転の早い食堂でしたので長居はできず、午後の窯元訪問までの時間を自由時間とし、伊部駅と直結した備前焼伝統産業会館で作品展示即売コーナーを見学したり、伊部の町を散策したり、様々に時間を過ごしました。少し体力に余裕のある人は、天保窯、伊部北大窯跡、天津神社まで足を延ばしました。

| f双葉食堂 |

|

マヨネーズ on the 牡蠣入りお好み焼き |

|

天保窯…周囲がトタンと金網で覆われていました。 |

|

煙突のある風景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

天保窯正面(金網越しに…) |

|

天保窯側面 |

|

伊部北大窯跡 |

|

|

|

|

|

|

天保窯と煙突のある伊部の風景 |

|

塀の上のだるまさん |

|

天津神社 |

|

|

|

|

|

|

桃蹊堂

伊部駅のすぐ目の前に桃蹊堂と書いた大きな煉瓦の煙突が見えます。江戸時代に池田藩より六姓窯元の1つに認められた窯元です。26代目当主の木村桃山氏に出迎えてもらい、登窯、土づくりの作業工程、細工物の作成現場を詳しく案内していただきました。現在は需要に合わせて、登窯は年に1回火を入れるくらいとのことでした。登窯の温度の上げ方は、1日に100度ずつ上げていき、500度からは200度ずつ上げ、1000度くらいで少しキープし最終的に1200度以上まで上げていくとのことです。温度の見極めはゼーゲル錐を使われることもありますが基本的には目視で頃合いを見図るそうです。期間は10日から2週間程度、1回の焼成で1500点を焼き、年に1回の大勝負!という感じでした。隣には今は使われていない(修復が必要な)ひと回り大きな登窯があり、こちらの窯は1回に3000点焼けるようです。1回の焼成で使う薪は1000束、約30〜40万円かかるとのことでしたが、これは今まで見聞してきた事例と比較し意外に安い感じがしました。薪が手ごろな価格で入手できるか、徐々に温度を上げていくという手法なので薪の使用量が少ないのかもしれません。

|

|

|

|

備前焼の土は備前市周辺の田んぼから採土されますが、年々宅地開発が進み田んぼは減る一方のようです。宅地になる前に田土が売りに出され、それらを確保されていますが、今後は土不足の問題が生じてくるかもしれないとのことでした。田土は、水につけ、濾し、乾かす等の工程を経て、数年間寝かしたうえで陶土となります。現在、桃蹊堂さんが保有されている土の量で約50年は大丈夫とのことでした。

|

|

|

|

木村桃々斎氏(25代木村桃山)が細工物獅子を作っておられるところを間近で見ることもできました。かなりのご高齢にもかかわらず、素晴らしい繊細な技を見せていただきました。

|

|

|

|

茅葺きギャラリー陽山居・伊勢﨑創さん

不老川沿い、備前焼の器が埋め込まれた土塀に囲まれた茅葺きの古民家ギャラリーは、備前焼にはぴったりの雰囲気で、とても素敵な空間でした。門をくぐると庭には大きな甕があちこちに無造作に置かれ、縁側にも作品が並びます。

奥の作業場までの中庭には室町期、江戸期の作とも言われる大きな甕や壺、高杉晋作の像が置かれています。備前焼の高杉晋作像は伊勢崎陽山氏が制作したもので下関の日和山、東行庵清水山、そしてこの庭のものを含め3体あります。大きさは異なり、日和山の像が一番大きいそうです。

|

|

|

|

作業場には大きな登り窯があり、土のストックとともに陶土づくりのスペースが広くとられていて、水簸の施設もありました。土づくりの気の遠くなるような時間のかけ方、いろんな性質の田土を作品に応じていかにブレンドするか、窯内のどの位置に置けば

期待通りの窯変が現れるか、年に一回の焼成にかける心情が伝わってきます。

|

|

|

|

この日ご案内いただいた伊勢﨑創氏は伊勢﨑満(1934-2011)氏の三男で、卓・紳・創・競の4兄弟ともに備前焼の陶芸家です。祖父は伊勢﨑陽山氏で、人間国宝伊勢﨑淳氏は叔父にあたります。

|

|

|

瀬戸焼は愛知県瀬戸市を中心に生産される焼き物の総称で、日本で焼き物全体を指す「せともの」という言葉としても定着しています。(※西日本では“からつもの”とも言われます。)

瀬戸焼が1000年以上続いてきた大きな理由のひとつに、良質で豊富な陶土に恵まれたためと言われます。1000万年以上前から花崗岩が風化・堆積してできた「瀬戸陶土層」には、不純物が少なく、耐火性が高く、可塑性に富む粘土とガラスの原料になる珪砂が豊富に含まれています。また、粘土中に鉄分がほとんど含まれていないことから、白い焼きものを作りだすことができ、白い素地に様々な絵を描き、色とりどりの釉薬を施すなど、多種多様な焼きものが生まれました。そして、瀬戸のもうひとつの特徴は、陶器も磁器も

焼かれる産地であることです。原料も焼成温度も異なる二つの焼きものが同じエリアで作られることは日本の中でも珍しいことです。

愛知県陶磁美術館

今回は瀬戸焼と常滑焼の訪問を1泊2日で計画しました。いつものように2台の車に分乗し、湾岸長島SAを経由して愛知県陶磁美術館に向かいました。途中、渋滞等に巻き込まれたり、高速から下りるICを間違ったりしたため、到着予定時刻を少しオーバーしてしまいました。

本館には縄文時代から現代に至るまでの日本の焼きものの歴史や、外国の陶磁器、現代陶芸、全国の古窯陶磁資料等を紹介する常設展と多彩なテーマによる企画展を行う展示室などがあります。また、陶芸体験のできる「陶芸館」、敷地内から発掘された平安~鎌倉時代の窯跡の展示、瀬戸や美濃で使われていた室町時代の大窯・江戸時代の登窯の復元、図書館(約40,000冊の蔵書)など、広大な敷地に「知性と感性を育む」様々な施設があります。

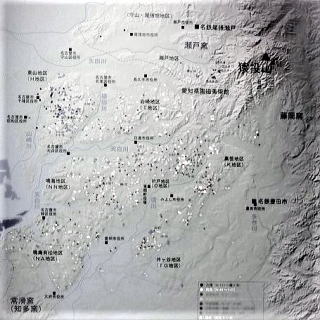

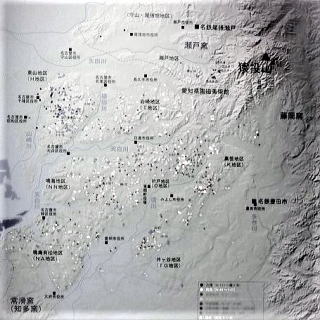

今回は学芸員の小川さんに常設展をご案内いただき、歴史を辿りながら瀬戸焼の特徴などについてレクチャーを受けました。陶器の歴史を紐解く際に必ず登場する猿投窯(さなげよう)は、約20km四方に1000基の窯跡が集中する古窯群で、ちょうど瀬戸焼と常滑焼の中間くらいに位置しています。そして、この猿投窯が後に瀬戸焼と常滑焼に分かれ、瀬戸は貴族・武士・社寺などを対象とした高級品、常滑は庶民を対象とした日常雑器へと棲み分けして発展していくことになります。5世紀の中頃に須恵器の生産が確立した猿投窯では、7世紀の末頃には窯内で自然釉が掛かりはじめ、8世紀中頃には窯詰の際に意図的に場所や置き方を考え、淡緑色の自然釉がかかるように焼成しました。原始灰釉陶器と呼ばれています。9世紀になると 日本で初めて植物の灰を水で溶かし、釉薬として用いるようになりました。白い胎土に緑色の釉薬が 美しい灰釉陶器の生産が始まります。 |

| 猿投窯周辺の窯跡分布図 |

|

灰釉環耳付長頸瓶・平安時代初期・猿投 |

|

灰釉多口瓶・平安時代初期 ・猿投 |

|

灰釉短頸壺・平安時代前期・猿投 |

|

|

|

|

|

|

|

|

9世紀代から10世紀にかけては需要の高まりとともに量産化が確立していき、猿投窯地域に限られていた技術が周辺部へと広がっていくようです。そんな中で何故か、灰釉陶器は11世紀末期には施釉技法を一時的に放棄します。このとき生産された無釉の碗は「山茶碗」と呼ばれ、大型の窖窯で量産し近隣地域向けに日常食器として流通していきます。12世紀後半に再度施釉陶器が登場した後も並行して生産され、鎌倉・室町時代の窯業の基盤をなしていきます。大量生産されたため、粗悪品も多かったようです。窯跡や墓(土葬)の埋蔵品としてたくさん出土するようです。

鎌倉時代初期から山茶碗と併せて、四耳壺・瓶子・水注を中心とした「古瀬戸」と呼ばれる新たな施釉陶器の生産が開始されます。この時代、鎌倉や東海地方の寺院からの瓦・仏具・蔵骨器等の需要が増え、古代の猿投窯から分派・成長した渥美窯、湖西窯等では、需要に応じてそれぞれ特色ある製品を残していきます。古瀬戸は鎌倉時代後期から室町時代にかけて、灰釉に加え鉄釉が登場し、印花文、貼花文、画花文などの文様が施され、隆盛を極めることになります。 |

| 山茶碗 |

|

三筋文四耳壺・平安時代後期・猿投 |

|

灰釉四耳壺・鎌倉時代12世紀・瀬戸 |

|

灰釉瓶子・鎌倉時代13世紀・瀬戸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

灰釉直線文広口壺/灰釉魚文盤

鎌倉時代14世紀・瀬戸 |

|

古瀬戸前期 |

|

古瀬戸中期 |

|

古瀬戸後期 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 瀬戸窯は、戦国時代の後半頃から江戸時代の初めにかけて一時衰退します。「瀬戸山離散」という言葉で伝えられる瀬戸窯から美濃窯への移行の理由は、諸説あるようですが定かではないようです。このことで、黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部などの、いわゆる桃山陶を生み出すことになります。 そして、瀬戸が再び活気を取り戻すのは、尾張徳川家が 美濃の陶工たちを呼び戻し瀬戸の窯業を保護するように なってからのことでした。 また、江戸時代後期から本格的な磁器生産が開始され、 それまで主流だった陶器は「本業窯」、新たに導入された磁器 は「染付焼」または「新製焼」と呼ばれるようになりました。 |

| 織部角向付・桃山時代・美濃 |

|

黒織部茶碗・桃山時代・美濃 |

|

染付龍虎文植木鉢・江戸時代末期・瀬戸 |

|

鉄絵秋景図大皿・江戸時代後期・瀬戸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

<瀬戸窯の移り変わり>

より短い時間で、大量に、高い温度で、確実に焼くための工夫により、このような変化が生まれました。愛知県陶磁美術館の学芸員小川さんからいただいた資料に基づき説明します。

|

①窖窯

東海地方で須恵器の生産が始まった頃から②の大窯が登場する

までの間、約1000年間このタイプの窯が使われていました。 |

|

②大窯(約500年前)

①の窖窯には、窯の天井を支える柱がありませんが、このタイ

プの窯には天井を支える柱が数本あります。柱が あるので天

井を高くしたり、床を広くしたりして窯全体を大きくしても窯が崩

れる心配がなくなり、大きい窯で大量の焼きものを一度に焼け

るようになりました。 |

|

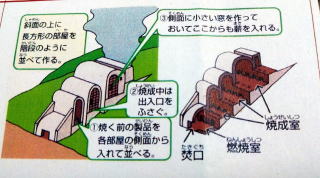

③連房式登窯(約400年前)

①の窖窯、②の大窯では、薪を入れる場所(焚口)が1つしか

ありませんが、このタイプの窯では、窯の側面からでも薪を入

れることができるようになりました。複数の場所から、しかも製

品に近いところで薪を燃やすため、以前よりも短時間かつ高

温の焼成が可能になりました。 |

|

|

|

|

|

|

| 愛知県陶磁美術館は広大な敷地の中にあり、前述したとおり大変充実した施設がゆったりと配置されています。 |

昼食タイム

瀬戸焼訪問時の昼食に選んだのは鰻。ネットの無い時代だったら、絶対に辿り着かないような外観と場所にやってきました。巴屋さんです。

|

|

|

|

一里塚本業窯

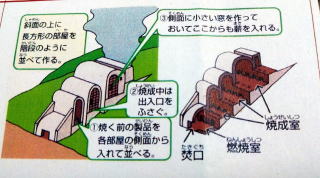

瀬戸市の有形文化財に指定されている瀬戸を代表する窯のひとつ「一里塚本業窯」は、昭和25年に製造された連房式登窯(4連房)で、その大きさは全長約16m、最大幅約9mになります。この本業窯は、東洞(ひがしほら)にあった13連房という巨大な本業窯である「奥洞窯」の窯材を使い、昭和25年に再構築されたものです。3つの焚口、胴木間、捨間、製品を焼成する4つの部屋、煙道(コクド)から成ります。この大きさで1回の焼成で擂鉢にして1万個以上を焼くということです。瀬戸地区における連房式登窯は10連房というのが一般的な大きさだったようで、当時の窯業の盛況ぶりがうかがえます。連房式登窯での焼成方法は、まず最初に焚口の付いた焼成室(ここには焼きものは置かない)で1日から1日半かけて窯全体の湿気抜き(炙り)を行った後、横穴から小枝などを燃やして5時間かけて温度調整をします。その後、一の間で800度以上になるまで横穴から薪で温度を上げていくのに1日、二の間、三の間とおよそ6日間かけて焼成します。そして窯を冷ますのに1週間かけます。この間、焼成の職人が火の色などで温度を見極めるということです。この頃は土づくり、薪割り、窯詰、焼成などが分業制になっていたようで、窯詰めだけで3カ月かかったそうです。現在は使われなくなったこの連房式登窯ですが、昭和48年ごろまでは年に2回焼成が行われていました。1回の焼成で使う薪は、大型トラック10台分ということで、ちょっと想像が及びません。

|

|

|

|

今回ご説明いただいているのは二代目の水野雅之さんで、先代が本家瀬戸本業窯の分家としてこの一里塚本業窯を営まれていました。敷地内には明治時代からそのままの建物の中に広い工房があり、こちらは現在も使われています。まず驚くのは、土づくりからロクロまでを動かす大きな装置です。動力源は電気だそうですが、床下にも続く装置で何台ものロクロを回していたそうです。

|

|

|

|

角筒湯呑み:円筒型に成形された後、なめし皮

だけで手に持った時にしっくりとくる形に。 |

|

刃刀(ハガタナ)。松の板を火で炙りながら

曲げ、先を削って作られます。 |

|

床下の仕掛けまでご説明いただいた。 |

|

凄く大がかりな装置です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

敷地内のギャラリーには温かみのある民藝陶器の作品が展示されていて、本業焼としてファンの多い馬の目皿や蕎麦手などのことを丁寧にご説明いただきました。カップの把手の付け方や親指で付けるやり方も教えていただきました。

水野さん曰く、私が作るのは飾っておくような“作品”ではなく、毎日使う“道具”なので、手にしっくりと馴染むことが大事です。そして、器を使って、育てていくのも楽しみのひとつです。貫入(ひびのように見える線のこと)にどんどん色が入っていき、何十年と使い込んでいくことで、新品のときにはない味わいが生まれる。

水野さんの印象的なお言葉でした。

|

|

|

|

瀬戸染付工芸館

瀬戸染付工芸館は、焼きものの伝統技法である「瀬戸染付」をテーマにした施設です。 本館1階には染付体験コーナーや修了生・研修生の作品が展示販売されていて、2階では瀬戸の文化財に関する書籍が閲覧できます。

また、本館の向かいにある交流館は、江戸時代から代々古陶園を号した染付窯屋である伊藤伊平家の細工場を復元した建物です。瀬戸ではこのような細工場を「モロ」(室)と呼び、温度や湿度などの急激な変化を嫌う焼きもの制作のために工夫された建物になっています。「モロ」は珪藻土と板張りでできています。交流館の1階では染付の技術保存・継承のための人材育成を目的として研修生を受け入れています。この日も1人の研修生が黙々と成形に取り組んでいました。2階では「瀬戸染付」を始めとするやきもの文化やロクロや絵付などの作業風景の公開、瀬戸染付の道具類や名品の展示を行っています。

|

|

|

|

愛知県陶磁美術館、一里塚本業窯、瀬戸染付工芸館と予定していた訪問先を全てクリアし、それでも時間に余裕がありましたので瀬戸蔵ミュージアムに車を停めて近隣を散策しました。将棋の藤井聡太さんが瀬戸市出身ということもあり末広町商店街には大きな応援幕が掲げられ、招き猫ミュージアムなど見どころがたくさんあります。

|

|

|

|

この日の宿泊は刈谷市にある、東洋イン刈谷。全国旅行支援を活用し、クーポン2,000円も入手。とてもリーズナブルな1泊となりました。 この日の宿泊は刈谷市にある、東洋イン刈谷。全国旅行支援を活用し、クーポン2,000円も入手。とてもリーズナブルな1泊となりました。 |

常滑焼は六古窯の中でも最古の歴史を持つといわれ、1100年頃の平安時代末期、猿投窯 (さなげよう) の灰釉陶器の流れを汲み、知多半島へ広がったとされています。

平安〜鎌倉時代に作られた常滑焼を「古常滑」と呼び、貴族や武士などによって日常に使われていた壺や仏器用の水瓶 、経塚壺 などが発見されています。これらの中でも胴体部分に3本の筋で文様がつけられている三筋壺

(さんきんこ) が有名です。 なお、この頃の成形方法は紐状の粘土を巻いて作る「ひもづくり」 (大きな甕や壺の技法は「ヨリコ造り」)で行われており、無釉

(むゆう) で焼締められています。

とこなめ陶の森

前日の愛知県陶磁美術館の敷地があまりにも広大でしたので、その印象に邪魔されて”とこなめ陶の森”に辿り着くのに若干戸惑いがありました。周辺道路があまりにも狭く、車のすれ違いもできません。

約束の時間より早く到着したこともあり、まずは『常滑陶芸研究所』へと向かい、開催中の常滑陶芸作家協会展“土塊の胎動Ⅻ”を見学しました。現代の作家による常滑焼作品です。

|

|

|

|

とこなめ陶の森には常滑陶芸研究所以外にも、平安時代末期から続く常滑焼の窯業に関する歴史的な資料と国指定重要有形民俗文化財の展示を行う“資料館”と、焼きものづくりを生業とする人材の育成を目的とした“研修施設”があります。

今回は学芸員の石津さんに資料館をご案内いただき、常滑焼の歴史について貴重な資料とともに学ぶことができました。 展示パネル、ビデオ解説、収蔵品と模型を駆使して、すごく分かり易い展示でした。

まず、エントランンスは近代の窯の中をイメージした部屋で、音と光の演出が大きなインパクトを与えてくれます。窯の中で火屏風によって炎が効率的に巡る様子がよく分かりました。

常滑焼は瀬戸焼と同じく猿投窯の系譜にあたりますが、釉薬を用いない焼き締めという方法を用いて、大型の壺や甕を生産しています。これらはろくろを使わず、作り手が回りながら成型するという「よりこ造り」という手法です。

越前焼では同じ成形方法を「ねじたて技法」と紹介していたと記憶します。これも常滑から伝承されたものかもしれません。

|

| 伊奈五助翁之像・常滑研究所初代所長 |

|

玄関にある大皿(直径2m、重さ450kg) |

|

猿投窯の広がり |

|

よりこ造り |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

<常滑が焼きものの一大産地となった理由>

①大物づくりに適した土(常滑の良質な粘土を産んだのは、650~100万年前に存在していた東海湖だと言われています。

湖底に溜まる堆積物が良質な粘土となり、鉄分を多く含み、低温で焼きしまる土となったようです。)

②窯を作りやすい地形(知多半島には丘陵地が広がっていて、窯を築くのに適した緩やかな斜面が多く、

最盛期には3,000基以上の窯がありました。)

③水運を生かせる立地(大きな焼きものが特徴である常滑焼が全国に広がったのは、本州の中央部にある知多半島の西海岸、

伊勢湾に面していて、海道を使った流通が利用できました。) |

|

|

|

| 江戸時代、大甕は土葬のための容器としても利用されていました。 |

|

お茶(煎茶)を淹れる道具である急須は、中国から伝わった焼き

ものの一つで、常滑では1820年代から急須生産が始まりました。 |

|

1804年~30年頃に生産された土管 |

|

|

|

|

|

|

| 焼酎瓶と外壁 |

|

土管 |

|

戦時中には燃料の容器に! |

|

衛生用品 |

|

|

|

|

|

|

|

|

資料館には常滑焼の歴史を紹介する展示に続き、急須や土管や甕などを作る工程を説明する展示があります。当時使われていた様々な道具類も展示されていて、大変興味深く見学することができました。

昼食タイムとお土産の購入

常滑焼の地は中部国際空港にほど近く、開港以降、近くにはイオンモールも含め多くの施設ができています。私たちは”まるは食堂りんくう常滑店”で昼食をいただきましたが、平日にもかかわらず凄く混雑していました。人気のお店だったようです。写真は”まるは巻き定食”でエビフライ巻き寿司が名物です。

|

|

|

|

北条陶房(清水源二さん)

常滑陶磁器会館に車を停めて、とこなめ散歩道に入っていきます。”とこにゃん”のいる橋のたもとからお電話をすると、清水源二さんご本人が道案内に出てきていただきました。この北条陶房では、常滑市無形文化財で伝統工芸士である清水源二さんによる、電動ロクロを使った“一個挽き(※)”による急須作成を見せていただきました。

※一つの陶土から数個の器を作る方法を数挽きと言います。(清水さんは中途挽きと表現されて いました。)

胴本体、持ち手、注ぎ口、蓋の順で、息を詰めて見入っているうちに、あっという間に仕上がりました。使われている道具は大半が手作りで、つげの木や竹が材料となる。清水さんにとっては

右手親指の爪も道具のひとつです。

|

清水さんの言葉で印象に残るのは、 「常滑の急須は土が違います。土が呼吸していて、使えば使うほど色も変わり味が出てくる。 使い手にとっては、使って育てるという楽しみが生まれます。」

常滑の急須は煎茶を淹れるのに適していました。

お湯を入れると70度まで一気に温度が下がり、その後は温度が下がりにくい。ちょうど1分で茶葉が開き飲み頃になります。

朱泥は微細な粒子でしかも酸化鉄を多く含んでいるのが特徴です。酸化焼成すると赤く発色する特性を利用し、陶土としての改良を重ね朱泥製品が完成しました。耐水性が高く、水を吸わないため茶器にぴったりです。しかも急須の内面は多孔質のため、お茶の渋みや苦みが低減され、まろやかに美味しくするという効果も相まって広く普及しました。

。 |

|

|

|

とこなめ散歩道

常滑焼訪問の最後は”とこなめ散歩道”です。北条陶房を出てすぐに出会うのが、とこなめ見守り猫“とこにゃん”です。高さ3.8m、幅6.3mあります。レンガ造りの煙突や窯、黒塀の工場、陶器の廃材利用の坂道など、独特の雰囲気と歴史を伝える空間を歩きます。2日目となると皆さん目に見えて疲れた足取りになってきました。結構厳しい坂道でした。

|

|

|

|

チーム「旅する千年」の六古窯探訪最終訪問地である信楽の里を訪ねました。信楽焼は、木節(きぶし)、実土(みづち)、蛙目(がいろめ)などの粘土や原料を合わせて練るため、コシがでて、肉厚な焼きものや大きな焼きものを作ることができます。歴史的には、平安時代後期に常滑焼の技術の影響を受け、制作されたことが発祥と伝えられています。また、聖武天皇が紫香楽宮を造営するときに瓦を焼いたのが始まりともいわれ、水甕、壷、茶器、徳利、火鉢、植木鉢など大物から小物に至るまで信楽焼独特の「わび」「さび」を残し今日に至っています。

みはる窯

2年生の前期の半年間、レイカディア大学陶芸学科で、楽しく懇切丁寧にご指導いただいた神崎秀策先生の窯でお父様の神崎継春さん、奥様の桝本佳子さんとともに、作陶されている仕事場です。オープン参加された3名の同級生とともに車3台に分乗し、みはる窯を目指します。近くまで来ると信楽焼の窯元さんが軒を連ね、情緒あふれる焼きものの里の中に(春)の屋号が目に入ってきました。

工房の中は、秀策先生、継春さんの作陶スペース、中央に研修用の電動ロクロが3台と作業スペース、土置き場やタタラ成形機(土の密度を高めるのに凄く役に立つとか)などが並び、隣室に佳子さんの作陶スペースがあります。

使っておられる土について質問したところ、問屋さんを通して発注を受けて作られる食器類の土は市販の土を使い、日本伝統工芸展などに出品される作品の土は8年の年月をかけて配合割合を試行錯誤し、ようやくたどり着かれたということでした。黄瀬(きのせ)の土が穴窯に向いているとも話しておられました。 |

| 使っておられる窯の見学をさせていただきました。今は大半の製品が、ガス窯や電気釜で焼成されています。 |

| 大きい方のガス窯。素焼き用に使われています。 |

|

小さい方のガス窯です。 |

|

電気窯。手作りです。 |

|

|

|

|

|

|

| 仕事場のすぐ隣に、穴窯が2つあり、ここで1250度まで4日かけて焼成します。24時間薪を入れ続け、その数は200束ほどになるといわれています。中世から受け継がれてきた信楽焼は釉薬を施さず、薪窯で何日もかけて焼成され、土と炎、灰の織りなす様々な表情を魅せる焼締の陶器です。以前に、レイカディア大学41、42期生が、この穴窯を使用して焼締作品を制作されたことがあるそうです。 |

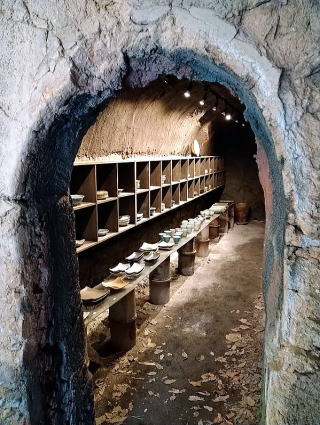

敷地の一番奥にある登窯は、以前は使用されていたそうですが、今はギャラリーとして活用されています。

| 最後に、ギャラリーに展示されている素晴らしい作品の数々を鑑賞させていただきました。ほのかな赤色である緋色が信楽焼の良さを引き出していて大変素晴らしい作品ばかりでした。 |

昼食タイム

11時45分に予約しておいた”釜炊近江米 銀俵”へ。少し早めの11時30分に到着しましたが、既に店内はほぼ満席。12時頃には店の外で並んでおられるお客さんもいました。定食を注文すると”ごはんのおかわり自由”です。平日でもこの賑わい、人気のほどが分かる”美味しいごはん”をいただきました。

|

|

|

|

信楽伝統産業会館

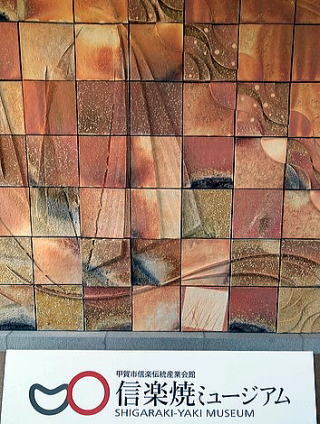

信楽伝統産業会館は、信楽高原鉄道の信楽駅から徒歩3分の場所にあり、常設展示室や企画展示室などがあります。常設展示室では、信楽焼の歴史や技法を紹介し、鎌倉時代から現在までの信楽焼の作品が展示されています。企画展示室では様々な企画展が年間15回ほど開催されており、信楽焼伝統工芸士会の作品が展示されることもあります。今回の訪問では、ちょうど企画展の入れ替え時期と重なり、見学することは出来ませんでした。信楽焼は国の伝統工芸品に指定されており、産地の振興と後継者育成に努められています。今回は館長を務めておられる川澄さんにご案内いただき、信楽焼の歴史や特徴などについて非常に分かり易く丁寧にご説明いただきました。

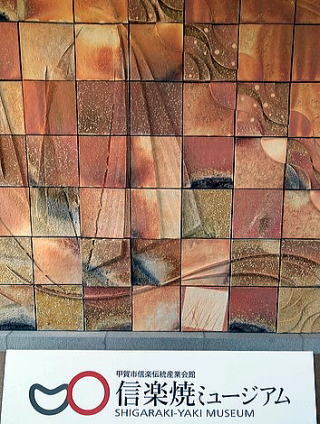

玄関ホールにある陶壁は、焼成によって生じるほのかな赤色である緋色や、長石粒が溶けて乳白色のブツブツになる独特の景色を醸し出す「あられ」や緋襷など、信楽焼の特徴を表す陶板を組み合わせた作品になっています。

“天の息吹、地の息吹”

(作:壁画工房101田ケ原弘)

|

|

|

|

信楽焼の陶土形成には、世界有数の古代湖である琵琶湖の変遷が大きくかかわっています。

信楽山地の母岩は花崗岩です。その岩体は約6500万年前に広がったとされています。

さらに約400万年前、現在の伊賀付近に琵琶湖の原型となる古代湖があり、琵琶湖が地殻変動を経て今の位置まで北上したのは約400万年前と言われています。かつての琵琶湖の湖底には土砂や動植物の残骸などが堆積した古琵琶湖層があり、そこへ花崗岩や流紋岩の風化物が流れ込んだことで、焼きものに適した陶土ができあがりました。 |

|

|

窯変について

|

抜け…

焼成中に炎が当たらず、素地の色が残った部分を抜けと

呼び、緋色との対比が景色となります。 |

|

灰かぶり…

薪の灰が作品の上に降りかかり、ざらざらとした状態で

焼き付きます。 |

|

ビードロ…

薪の灰が高温により熔けた緑褐色の自然釉。 |

|

|

|

|

|

|

石はぜ…

石英の大きな粒が表面に出たものを石はぜという。石英

のまわりの素地には熱膨張の差により細かい亀裂が生じる。 |

|

霰(あられ)…

信楽の土に含まれる長石は1250度を超えると

ガラスのように熔け、霰と呼ばれる白くて丸い反転になる。 |

|

焦げ…

窯の中の灰に埋もれた作品の素地が、不完全燃焼により

炭化して黒くなった部分をいう。 |

|

|

|

|

|

|

火色(緋色)はどうやって生まれるか。 窯の冷却時、作品の表面に発生する結晶に、

土に含まれる鉄分が第二酸化鉄の形で取り込まれると緋色になります。 |

|

|

常設展示室では、信楽焼の陶土や特徴、流通範囲、穴窯・登窯の構造をパネルや作品で分かり易く説明されています。 また、茶の湯文化、武家社会との関わり、信楽焼と人々の暮らしなど、時代とともに発展してきた信楽焼の歴史を、映像や実物、再現ジオラマなどで、展示・演出されています。

館長さんの説明の中で、特に印象に残ったのが、焼酎瓶にかけてある釉薬の緑青の毒性についての意外な見解でした。また、戦時中に作られた陶製の地雷は、信楽焼で作ると破片が他のものに比べて破壊力が強く、また金属製でないので金属探知機に反応しないという特性があり、数多く生産されたそうです。 |

信楽生まれの汽車土瓶(明治時代)

1889年に静岡駅の駅弁屋が信楽焼の土瓶にお茶

を入れて販売したのが最初と言われています。 |

|

青すだれ焼酎瓶 明治~大正時代 |

|

硫酸瓶 大正時代 |

|

地雷 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 時代の流れの中で、明治以降の信楽焼は世の中や人々の生活の変化に伴い様々な用途の陶器が製造されます。ブリキ缶の登場で茶壷が求められなくなると、暖房機器の火鉢が多く作られたほか、湯たんぽ、こたつ、そして石油ストーブが普及すると植木鉢や、家庭で使う什器類へと変わっていきました。形になるものは何でも作るたくましさがあり、それが今まで信楽焼が続いてきた理由だと思います。 |

| なまこ火鉢 |

|

おなじみのタヌキ |

|

湯たんぽ、あんか |

|

神﨑継春さんの作品も展示されています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

株式会社山兼製陶所 「陶房 準」

信楽焼の窯元が多く集まっている甲賀市長野地区に神崎秀策先生から紹介された陶房「準」があります。オーナーの葛原準子さんは1998年に陶人形の制作を始められ、現在まで陶人形とアクセサリーの制作に携わっておられます。ちなみにご主人は山兼製陶所として花器を中心に製造されています。葛原準子さんは嫁がれてきてから、窯元の手伝いをしながら、既存の陶器ではなく、自分独自のモノづくりをしたいと、子供の時から習われていた茶道や、好きな着物の趣味を生かし、お雛様を作ることから始められ、25年経過する今も同じものを作られています。時間の経過とともに変わってきたのは使用する土だそうで、人形の肌に使うキメの細かい土と着物に使うきめ細かい土と粗い土のブレンド土、着物柄は盛り上がるように作るなど、様々な工夫をされています。季節ごとに、10月に翌年の干支を作り始め、年が明けるとお雛様、そして5月人形へと作るものが変わっていきます。この日も5月人形が3体ほど店頭にあり、全て売約済みでこれらを発送すると5月人形も終わると言っておられました。

|

|

|

|

アクセサリーの制作は、当初、綺麗ではあるもののアクセサリーとしては重いという難点があり、徐々に軽くなるように改良を重ね、空洞化するのではなく土自体の材質を変え、軽量化への取り組みをされています。葛原準子さん曰く「結婚するまでは、土を触ったこともなく、ロクロを使おうと思ったこともなかった。人形を作り始めて25年が経過しているが、努力する気持ちが人一倍強いようで、それが原動力になっていると思う。また、最初から何を作るのか決めるのではなく、気持ちが動いたものを作るのが私には合っている」と話されていました。NHKのスカーレットが始まってから客足が急激に増加したが、コロナ感染拡大後はパタッと客足が途絶えたそうです。現在はテレビやマスコミが取り上げてくれたおかげで売り上げも増加したとのこと。リピーターが多く、今はほとんどが注文生産となり、お客様のお話を聞いたり、写真を頂いたりしながらご要望にお応えしているとのことです。今年も干支のお人形を900体作成させていただいたと話されていました。

|

|

|

|

最後に山兼製陶所の工房についてもご案内いただきました。機械ロクロというものを初めて見せていただきました。どのように使うかもご説明いただいたのですが、仕組みは理解できていません。工房には製造過程の花器がズラリと並んでいました。これらも機械ロクロにより制作されたそうです。特徴のある同じ形の花器がどうしてこれほど多くと不思議に思いましたが、華道の○○流からの注文のようで、弟子の皆さんが同じように花器を求められるとこれだけの数になるのか、とその購買力に驚きました。

|

|

|

|

日本六古窯を巡る旅もこれで最後。陶芸の森へ向かう道のカドにある”大小屋”のレストランで、奇しくも全員がケーキセットを注文、今後のスケジュール等も確認し、信楽焼訪問の締めとなりました。