![]()

![]()

2年前期の、4月~6月の学習風景をご覧ください。

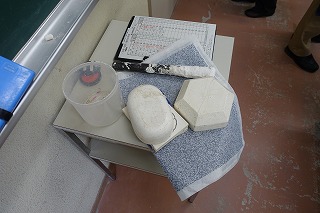

2年前期の最初の授業は、組皿を制作するための石膏型用原型作りです。組皿作りでは、スライスしたり伸ばしたりした「タタラ」という板状にした粘土を石膏型に押し付けて型を取り、何枚も同じ形状の皿を作ります。そのためには石膏型が必要ですが、その型を作るためには石膏を流し込む原型が必要になってきます。今回、その原型を粘土で製作しました。粘土で作った皿の原型に石膏を流し込めば凸形の雄型が完成です。

このような石膏型を作るための原型を作ります |

粘土で皿を作っています |

楕円形の皿を制作中 |

器を作り、粘土の壁を作ります |

内側を特に丁寧に仕上げます |

外側に粘土を積んで壊れないように |

でけた! |

流し込む石膏の高さを計っているのでしょうか |

結構大きな器です |

丸皿の周りを粘土の紐で固めます |

高くまで積み上げています |

ごっつい粘土の壁です |

六角皿の原型が出来ました |

皿の上の方までぐるりと取り囲んでいます |

慎重に最後の仕上でしょうか |

粘土の塊を見つめてこれから何を? |

完成したら梅皿になるのかな |

器の底の仕上ですか |

昨日作成した石膏型を作るための粘土の原型に石膏を流し込んで石膏型を製作します。流し込んだ石膏は粘土の隙間から流れ出る恐れがあり、固まると後始末が大変なので、流れ出ないように粘土の原型の周りにプラスチック板や粘土で壁を作り、さらにガムテープで補強して石膏が流れ出ないようにします。流し込む石膏は水で溶いて粘土の原型に流し込みます。数十分経過すると石膏が固まりますので、原型から石膏を外すと石膏型の出来上がりです。取り出した石膏型を削って細部を修正すると石膏型の完成です。

原型を前に思案中 |

流し込む前の準備中 |

型の周りを固めています |

石膏が漏れないように固定 |

こちらもガムテープで固定中 |

先生も流し込む準備 |

先生が石膏を流し込みます |

石膏流し込み完了 |

石膏が固まって型を外すと完成 |

先生に倣って石膏の流し込み |

琵琶湖型の皿も完了 |

石膏を溶かす水との比率を計算 |

先生が見てくれています |

八角皿の石膏型完成 |

次々と石膏型が完成します |

石膏型を削って最後の仕上げ中 |

楽茶碗の制作に取り組みました。楽茶碗には黒楽茶碗、赤楽茶碗等がありますが、私たちは赤楽茶碗を作りました。楽茶碗はロクロを使用せず、手捏ね(てづくね)という方法で厚めに成形し、ヘらを使って削り形を整えます。その後、黄土という化粧泥を塗布して乾燥させ、素焼した後に釉薬を掛けて800℃程度の低温で本焼きします。本焼きする窯も学校の設備ではなく、今回の楽焼は自分たちで耐火煉瓦を使って築炉し、炭で本焼きをしました。

楽茶碗の制作には「楽土」という楽茶碗に適した粘土を使用し、成形も手捏ねという初めての技法でしたし、焼成方法も初めてのやり方で興味深い授業でした。

楽茶碗の成形方法を聞いています |

手捏ねという方法で粘土を持ち上げます |

円周部から持ち上げて茶碗の形に |

削りで仕上げるので厚めに作ります |

ここまでが第一段階です |

それじゃあ、取り掛かろうか |

茶碗を作り乾燥中です |

削りに入る前に乾燥してます |

ドライヤー大活躍 |

次は削りです。茶碗の心臓部の高台です |

約500グラムになるように内側も削ります |

側面も削ります |

完成です |

高台が出来ました |

内側を削っています |

本日は、4月8日に製作した石膏型を使って組皿を制作することと、昨日制作した楽茶碗に黄土という化粧泥を塗布する工程を行いました。組皿制作では粘土をたたら板を使ってスライスし、出来たタタラを石膏型に押し当てて成形することで、何枚も同じ形の皿を作ることが出来ました。また、楽茶碗は高台が出来ていない人は高台を削り、出来ている人から黄土という化粧泥を塗布しました。黄土は茶碗を乾燥させながら2~3回塗布し、次の工程で素焼することになります。

うん、良い出来栄えだ! |

高台も完成しました |

高台削りをされているようです |

完成するとこうなります |

皆さん、黙々と削っておられます |

出来た人から黄土という化粧泥を塗ります |

揃って黄土を塗っているところです |

皿作りの説明を聞いています |

たたら板を重ねて何枚もタタラを作ります |

1枚ずつ伸びないように慎重に剥がします |

表面をヘラで撫ぜて粘土を締めます |

タタラを石膏型に載せて押し付けます |

縁が垂れないように鉢巻をします |

石膏を外すと完成です |

教えられたように皿の制作中です |

|

|

|

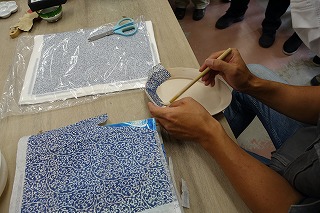

本日は組皿に下絵付けを行いました。下絵付けとは、素焼した皿に下絵具(呉須、弁柄等)という顔料で絵付けをすることです。筆を用いて直接絵付けをする方が個性が出て良いのでしょうが、先生が用意してくださったり各々が用意した転写紙を用いて絵付けをする人が多かったです。転写紙とは予め模様が印刷された紙で、皿に転写紙を当てて水を含ませた筆やスポンジで叩くと、簡単に模様を写し取ることが出来る便利な道具です。そして下絵付けした皿に釉薬を掛けて本焼きすると完成となります。

5月27日に茶碗と皿の素焼を行いました |

今朝、茶碗と皿の窯出しをしました |

素焼した組皿の一例です |

文字通り組皿になっています |

先生が転写紙を切って下絵付けをします |

皆さん興味津々の様子で見つめています |

水を含ませた筆で転写紙を叩きます |

筆で直接絵付けをする実演もされました |

転写紙を貼り付けて模様を写し取っています |

絵付けされた作品です |

職人さんが並んで作業されているみたい |

モダンな組皿が出来ました |

直接筆で絵付けをされる人もいます |

絵付けの風景です |

絵付けの風景です |

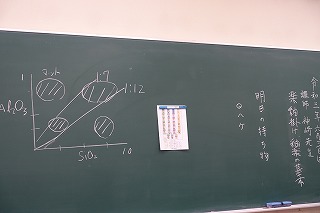

本日は、授業が始まる前に組皿への施釉を行い窯詰をしました。続いての午前中の講義は、釉薬についての座学でした。先生が作られた20ページ余りのテキストをもとに、釉薬の3つの成分と、その成分となる鉱物、釉薬原料、釉薬の種類と分類、代表的な釉薬の名称と特徴など多岐に亘る講義でした。普段は触れることのない知識だったので難しかったです。午後は赤楽茶碗への釉掛けをしました。釉薬は楽茶碗用の透明釉です。白い土が黄土を塗って黄色くなり、素焼して赤くなり、施釉して白くなり、本焼きすると赤くなり赤楽茶碗が完成します。

カラフルな菊皿です |

釉薬を掛けて並べています |

部屋の中でも施釉中 |

高台の青いのは撥水剤です |

施釉が終わった皿の窯詰です |

アカデミックな釉薬の講義でした |

皆真剣に聞いています |

粉末釉薬を水で溶くために計っています |

釉薬と水を仲良く混ぜ混ぜしてます |

あちらこちらで釉薬の攪拌をしています |

水で溶いた釉薬を茶碗に塗ります |

先ず内側から塗ります |

次は外側に施釉して完成です |

私たちは外で釉掛けしました |

釉薬の厚みが難しかったです |

当日は必修講座の日でしたので、授業が始まる前に登校して組皿の窯出しと前回入りきらなかった皿の窯詰を行いました。石膏型で成形したこともあり、形が揃っていて呉須の藍色が鮮やかに出ていました。食卓に並べて、すぐに使えそうな出来栄えの皿が沢山出来ました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

前回、窯に入らなかった皿などを窯詰しました |