![]()

![]()

選択学科の学習風景をご覧ください。

2019年12月2日(月)

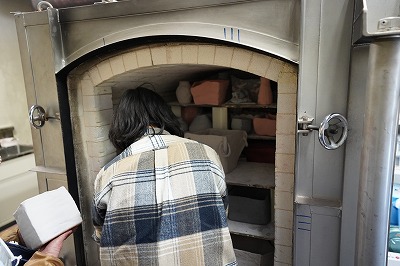

黒川徹先生の2回目の講義です。前回は四角柱を作陶しビニール袋に密閉していましたので、その作品の仕上げを行いました。また、10月に作陶した円筒の器や花器が十分乾燥していましたので、先生のご指導のもと素焼をするために窯詰を行いました。ただ想像以上に作品の数が多く、入りきらないと判断され、先生が窯詰をしてくださり見事全作品を窯詰することが出来ました。素焼は、約8時間かけて700℃までゆっくり昇温させて焼成します。

授業開始前にも和気藹々と談笑 |

これから素焼される10月作陶作品 |

先生の講義は真剣に聴いています |

味のある角柱が出来て、満面の笑みが |

何を話しているのでしょう、楽しそう |

笑顔が素敵! |

黙々と仕上工程に没頭しています |

道具を片付けられて、完成ですか? |

電気窯の前に、全員集合 |

かなり無理して積み上げました |

先生に窯入れを任せて仕上作業中 |

はい、ポーズ! |

結局先生が積まれました、凄い!! |

先生に任せて新しい作品を制作中 |

お昼ご飯も仲良く皆で |

今回と次回1月7日は藤田真理乃先生による「たたら成形」です。たたら成形とは、粘土を薄く板状にスライスして、その板を曲げたり組み合わせたりして成形し、皿や器などを作る製法です。入学した時には、写真にあるような板(たたら板と言います)を何枚も購入しましたが、早速役に立つようです。

今回は先生が伊賀土を用意してくださり、各自約10㎝角のタイルを制作しました。まず、たたら板を使って厚さ1㎝の粘土板を5枚作ります。そして1枚ずつ、各自△、□、〇の物を押し付けて模様を付けます。これで完成です。簡単?でしょ。

また、前回窯入れして素焼した作品の窯出しも行いました。

粘土を1人2㎏に分けています |

素焼を窯から出します |

|

窯の前には大行列、全員出てきました |

いよいよシャトルを引き出します |

どれどれ、上手く焼けてるかな |

ほぼ皆、窯の前に出払ってます |

机の上の板がたたら板です |

タイルが出来てきています |

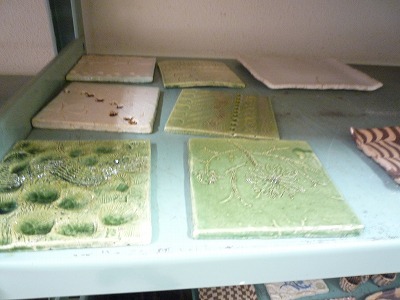

前回に引き続き、藤田真理乃先生による「たたら成形」の2回目の講義です。今回は、各自約25㎝×30㎝の板皿を1枚制作しました。また、前回窯出しした素焼作品に施釉する際の釉薬を決めました。用意していただく釉薬の量を把握するためです。釉薬は、志野・織部・青磁・白萩・黒天目の5種類の中から選びます。

縁の付いた皿を作られる人もいます |

どんなデザインにしようかなあ。。 |

和気藹々とやってます |

作品作りに没頭です |

棚に並べられた作品です |

5種類の釉薬の色見本です |

釉薬を選ぶ説明を聞いています |

各自が選択した釉薬の結果です |

本焼きされるのを、ひっそりと待つ作品たち |

本日から3回の予定で、村田彩先生の指導で練り込みを学びます。練り込みとは、色の異なる粘土を混ぜ合わせたり、たたら板を使ってスライスした色の異なる粘土を交互に積み上げたり貼り合わせて模様を作る手法です。今回は、白土と赤土の2色の練り込みを体験しました。

練り込みは、最近マスコミでも取り上げられたりして、密かなブームになっているのではないでしょうか。

先生の練り込みの作品です |

練り込みの概要についての講義です |

先生の実演を食い入るように見ています |

手品を見ているように出来てきます |

あっという間に小皿が出来ました |

次々に出来てきます、付いていけません |

瞬く間に何種類も出来ました |

思い出しながら作りました |

順調そうですね |

特徴のある個性的な作品になりました |

沢山出来ましたねえ |

満面の笑みで応えてくれました |

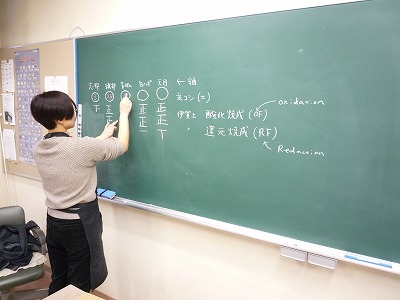

履修計画では、今回は「2色の練り込み」と「ロクロによる器」の予定でしたが、窯出しした素焼の作品が溜まっていて新たに制作する作品の置き場もないことや、履修計画の中に施釉(釉薬を掛けること)や焼成の時間が織り込まれていないことから、計画を変更して村田先生に加えて、11月に教えていただいた黒川先生にも来ていただいて、釉薬を掛けて窯詰を行いました。

全員で施釉の準備をします |

黒川先生から釉薬の掛け方を教わります |

実演をしてくださいました |

釉薬を掛けた状態の作品です |

釉掛けしています① |

釉掛けしています② |

釉掛けしています③ |

釉薬を掛けた作品 |

釉掛けしています④ |

釉薬を筆で塗っています |

黒川先生が灯油窯に窯詰されています |

窯詰完了 |

練り込みの2回目です。前回(1月21日)に習ったことを思い出して、今日も頑張りましょう!

制作風景 |

制作風景 |

制作風景、板だらけ |

両手にたたらの二刀流 |

随分大きな皿ですね |

慎重によっこらしょ |

ここからは、出来上がった作品たち |

|

|

|

|

|

2020年8月6日(木)、13日(木)、20日(木)、21日(金)

大学は新型コロナウイルスの影響で休校でしたが、溜まった作品を学校が再開するまでに完成させるため、臨時に教室を開放していただき施釉と本焼きを行いました。級友と久しぶりの再会でしたが、コロナ対策のため全員マスク姿です。

当日は講師の先生もおられないので、40期の小野学科長他数名の先輩方が私達のために来てくださり、施釉や焼成の指導をしてくださいました。ありがとうございました。

先輩の小野学科長から作業内容説明です |

釉薬を十分攪拌します |

これから釉掛けする作品です |

良い色に発色するといいですね |

黒天目釉を柄杓掛けしています |

棚板に着かないように釉薬を綺麗に拭います |

指跡をチョンチョンと |

施釉が終わりました |

大物も残ってました |

電気窯に窯詰しています |

電気窯が満腹でこれ以上入りません |

前回本焼きしたタイルと練り込みです |

織部の色が綺麗に出ています |

練り込みのチェックも出ています |

電気窯が一杯なので灯油窯も使います |

灯油窯のバーナー部分です |

灯油窯の窯詰完了、チョット少ないですね |

点火!炎が出ていますね |