![]()

![]()

選択学科の学習風景をご覧ください。

半年余りの休校が終わり、いよいよ待ちに待った授業の再開です。

新型コロナウイルス対策として、マスクの上からフェイスシールドを装着して作陶します。また、向かい合わせにならないように、背中合わせで制作しています。

後期の最初の授業は、玄尚哲先生による自由作陶です。前期に学習した成果を作品に反映して、思い思いの作品を作りました。

マスクの上からフェイスシールドを装着 |

荒練りからスタートです |

作陶に集中! |

席は毎回交代です。窓際なのに暗かった? |

教室全景です |

カップと蓋? |

作陶2日目、高台作りです |

作品を抱えて慎重に高台作りです |

木の葉の皿です、いいですね |

そして、出来た作品、力作ぞろいです |

手前のオブジェは何でしょう? |

六角柱や花器など多彩です |

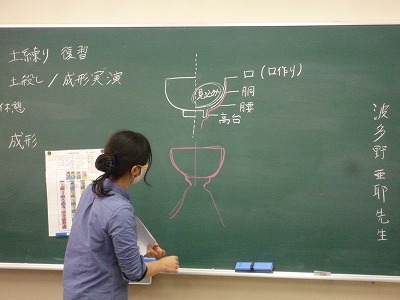

今回は、波多野亜耶先生による電動ろくろの授業でした。電動ろくろには不可欠の土練り(荒練りと菊練り)を基礎から学びました。菊練りのコツが掴めず、昼休みにも熱心に粘土と格闘している姿が見られました。粘土が整った後には、ろくろに据えて土殺し、芯出しに取り組みました。そして2日目には先生のお手本を見ながら湯飲みを挽きました。ろくろが初めての生徒も多く、途中で粘土が千切れたり、完成間際でグニャグニャに捻じれて壊れてしまう生徒が続出です。でも、新鮮で密度の濃い授業だったので皆さん満足されている様子でした。

上手く円錐形になりました |

徐々に円錐形に近づきます |

力を入れて伸ばしていきます |

皆に見られて緊張しています |

先生から直接の手ほどきです |

空き時間にも菊練りの練習をします |

まるで職人さんのようですね |

あらあら、粘土の頭が千切れちゃいました |

経験者が手伝ってあげています |

これから作る湯飲みの説明をする先生 |

先生のお手本です、綺麗ですね |

先生に負けじと挑戦中! |

綺麗な形になりそうです、先生みたい |

最後で崩れてしまいました残念 |

惜しい! あと少しだったのに |

最初は皆こうなっちゃいます |

出来上がった作品たちです |

「土練り3年ろくろ10年窯焚き一生」の |

履修計画には作陶の時間は授業に組み込まれていますが、薪窯焼成を除いて素焼や施釉、本焼の時間は計画されていません。そこで、カリキュラムとは別に素焼以降の工程を行う必要があります。

今回は、9月14日と15日に基礎実習で自主作陶した作品の素焼と、その窯出を行いました。自由作陶ということもあり、個性豊かな作品ばかりです。

これから素焼される作品たち |

木の葉の皿もあります |

フクロウでしょうか、可愛いですね |

丹精込めて作った作品の皿 |

窯詰された作品も個性的でしょ |

どんどん窯詰します |

窯詰完了です |

電源を入れる前に手順を復唱します |

素焼完了、2枚前の写真と比較してみてください |

素焼が終わった作品たちです |

「うまく焼けたなー」と見ています |

木の葉模様を貼り付けた作品です |

徳利、急須なんでもOK |

水指でしょうか、化粧をしたカップもあります |

瓢箪型の花器もあります |

カエルを下書きした板皿も |

これは自分の作品かな? |

うまく焼けてるわー |

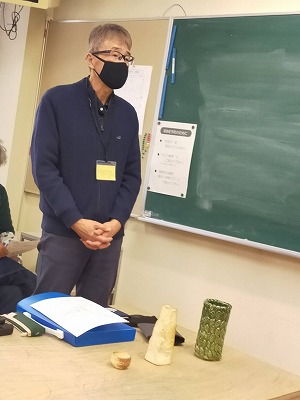

今回は、神﨑秀策先生による蹲壺(うずくまるつぼ)と抹茶茶碗の製作の授業でした。蹲壺は元々穀物の種子を入れる種壺として使用され、人が膝を抱えてうずくまる姿に似ていることから名付けられたと言われています。

また、今回作陶した作品は、信楽の窯元の一つであり神﨑先生のご実家でもある「みはる窯」の穴窯で焼成される予定になっています。はじめての薪窯での焼成、出来上がりが楽しみです。

神﨑先生登場、自己紹介されてます |

壺を作る実演をされました |

先生の手元を食い入るように見つめる瞳 |

またまた、瞳 |

随分背の高い筒ですねえ |

真剣に鉢か何かを製作中です |

今度は抹茶茶碗の高台作りです |

これも真剣に見つめています |

高台を削ってみます |

小野助手先生から教えていただいています |

こちらも助手先生と相談中みたいです |

一人黙々と取り組んでいます |

こんな壺が出来ました |

これはユニークな造形ですね |

蹲壺も出来ました |

11月2日に窯出した作品に施釉(釉薬を掛けること)しました。今回も前回の素焼の時と同様、40期の小野学科長や助手先生の皆様にご指導を頂きながら実施しました。

これら全部に釉薬を掛けます |

晴天の下、絶好の釉掛け日です |

施釉が終わった作品です |

白や赤も焼成後は全く別の色に |

釉薬を筆で塗っています |

フクロウにも釉薬が掛かりました |

塗り掛けという方法で施釉しています |

釉薬、掛け終わったぞー |

器の口縁の色が違うのは二色掛けているから |

色んな釉薬を掛けています |

綺麗に掛かりましたか |

今は黒くても焼いたら白くなります |

黙々と釉薬を掛けています |

室内で撥水剤という薬品を塗っています |

木の葉模様の花器にも施釉が終わりました |

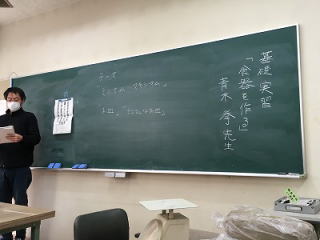

今回は、青木拳先生による「食器を作る」という授業でした。まず、先生から作陶に当たっての課題が出されました。その課題とは、「ミニマムとマキシマム」なお皿の製作です。ミニマムなお皿?、最小のお皿?、一体何のこと?、引き算思考と足し算思考のこと?あるいは、皿を作る素材である粘土そのものを否定してしまうこと?など、私たちの頭の中はクエスチョンマークで一杯です。それを30分間考えて作陶に取り掛かりました。でもよく分からなくて、いつもの自分らしい作品が出来上がりました!

黒板には、ミニマム・マキシマムと。。 |

ミニマムな皿?難しいなあ |

小野助手先生が皿の口縁づくりを実演 |

「こんな丸に成るんやで」とか何とか? |

ミニマムなお皿が出来ました |

もしかして、たたらで板皿ですか |

丸いお皿です |

先生も興味深そうに見ています |

ミニマムもマキシマムも関係無いみたい |

粘土を編んでミニマムな皿にしました |

お二人ともお皿の製作中です |

高台作りのお手伝い |

今回が1学年最後の選択学科の授業でした。それぞれ自分の作品を数点持参して、高間先生から講評していただくという内容です。高間先生は私たちが入学した翌月、校外学習として信楽陶芸の森や窯元散策路見学の授業を担当していただきましたので、1年4か月ぶりの再会でした。全員分の写真は載せられませんでしたが、先生からは一人一人丁寧に作品についてのコメントや作陶についてのアドバイスをしていただき、有意義な内容でした。

新型コロナウイル感染症拡大の影響で学校は半年間休校になりましたが、1年半の間に紐づくりやたたら成形、食器の制作や穴窯の焼成など様々な技法を学びました。

また、学年の途中から40期の小野学科長をはじめとする助手先生にも助けていただき、初心者の私たちも知識と技術を向上させることができました。

作品の内容を説明されています |

|

先生から作陶のアドバイス |

真剣に聞いています |

フィジカルディスタンスを取って応答 |

身振りを交えて説明します |

|

|

|

こんなお茶目な一面も |

決して叱られている訳ではありません |

作品を手に取ってコメントされています |