ここではびわこ環境学科における、選択学科の学習内容について紹介します。

びわこ環境学科の特徴の一つに、校外学習が多いということがあげられます。

現地に赴いて見たり、感じたり、体験するすることにより、より認識が深まります。

びわこ環境学科では教室における座学と校外学習によりびわこをとりまく環境について学習していきます。

1年生前期:2022年10月~2023年3月 1年生後期:2023年4月~2023年9月 2年生前期:2023年10月~2024年3月 2年生後期:2024年4月~2024年9月

1年生後期:基礎講座 湖上散歩

| 2年生後期:2024年4月~2024年9月 | |||

|---|---|---|---|

| 日付 | 会場 | 講師 | 内容 |

| 2024年 4月3日 |

第一教室 | 滋賀県地球温暖化防止活動推進員 山本悦子先生 |

食とエネルギー(食の部)~食から考える地球温暖化防止~ 旬の食べ物・・キュウリやナスビ、イチゴの旬ていつ? 路地栽培とハウス栽培で使用するエネルギ量が大きく違う。(例えばキュウリが5倍、ナスビ20倍など) フードマイレージとは食料輸入重量×輸出国までの輸送距離。日本の食料自給率は? 食品ロスは家庭での発生が一番多い(作りすぎて食べきれない、傷ませてしまった、賞味、消費期限切れなど) 自分たちの食生活をもう一度見直してみよう。 |

| 2024年 4月3日 |

第一教室 | 滋賀県地球温暖化防止活動推進員 本江(ほんごう)宗明先生 |

食とエネルギー(ゴミの部) 食料を作る段階、移送、加工、保管、消費の各段階にエネルギーが必要。 また、廃棄物の処理にもエネルギーが必要でCO2も発生する。 食品が無駄に廃棄されることはそれまでに使用されたエネルギーも無駄になり、さらに廃棄のためのエネルギーが発生する。 食品ロスを防ぐための様々な活動が行われている。 使ったエネルギーの少ない食材、食品での「食事」で食べ残さない事が地球にやさしく、自分が健康になる事かもしれません。 |

| 2024年 4月17日 |

第一教室 | 水色舎 びわこ学院大学非常勤講師 佐々木和之先生 |

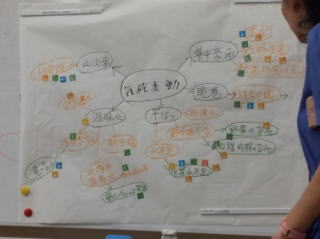

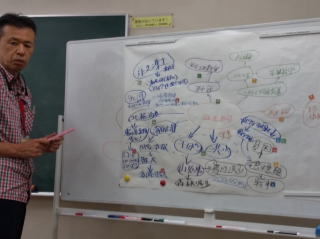

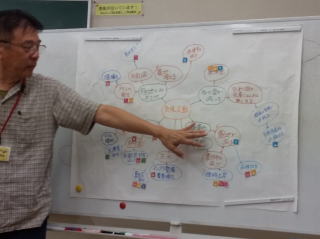

環境まちづくり活動の企画と運営について① アイスブレイク・・会合などで初めて会った人がお互いを知るために行う。 名前、出身地に加え、今日やってみたいことや最近はまっていることなどテーマを与えて自己紹介してもらう。 また他己紹介で隣に座った人を紹介してもらう・・紹介するために相手の事を知る必要が有りコミュニケーションが絶対必要になる。 ぼやき(課題の抽出)から、やるき(解決策)につなげていく。 ビジョンとミッション。ビジョン=理想像、ミッション=役割と考えると分かりやすい。 ビジョンは問題が解決された理想の姿が頭の中に絵として浮かび上がる。 ミッションはビジョンにむけて自分に何ができて何ができないから他の組織や人に依頼するという役割分担の明確化に役立つ。 ビジョンとミッションが明確になることにより、行動に対する優先順位を付けることができる(優先順位は必要。そうでなければパンクしてしまう) 実習で「ぼやき」と「やるき」を身近な環境問題をテーマにグループで討論し結果を発表しました。 1.jpg)  - コピー1.jpg) 1.jpg) |

| 2024年 4月17日 |

第一教室 | 琵琶湖地域環境教育研究会 松井一幸先生 |

琵琶湖に吹く風② ~湖風や比良おろしの観測から分かること~ 近江の気象の特徴として、湖陸風(一般風の無い時)と若狭湾、伊勢湾、大坂湾からの風の流入がある(一般風の有る時)。 湖陸風は湖水と陸地の温度差により風向きが変わり、朝夕2回の凪(無風状態)がある 比良おろしには6つのタイプがある(①高気圧型②西高東低型③低気圧型④寒冷前線通過型⑤南岸低気圧通過型⑥台風型) 比良おろし発生時には等圧線が琵琶湖付近で45度になっている。 滋賀県内に観測ポイントを設置し、気象観測網を構成し、観測結果を見える化した。 毎月定期的に観測地点を周回しデータの回収とメンテナンスを行っている。 観測結果はビワコダス松井のHPで見ることができ、その地点の風向きと強さを矢印(ベクトル)で視覚化している。(ビワコダスで検索できる) |

| 2024年 5月8日 |

山門水源の森 | 門水源の森を次の世代に引き継ぐ会ガイド 元滋賀県立虎姫高校教諭 村居利美先生 |

山門水源の森 自然観察と保護 滋賀県の北部に位置し、湿原は4万年前から続いている。 中央分水嶺が近くにあり、標高が400~500mで北風と南風の影響が混在しており多様な生態系が見られる。 午前中の講義、観察のあと、湿原の周辺を散策しました。       |

| 2024年 5月22日 |

成安造形大学 仰木の里周辺 |

成安造形大学芸術学部技能職員 穴風光惠先生 成安造形大学芸術学部非常勤講師 大原歩先生 大津市農業委員 上坂雅彦先生 |

仰木の里 棚田の水循環システム 午前中は大原先生の講義で仰木の里について、自然景観や、人文(歴史、文化)による成り立ちを説明していただいた。 仰木の里は大倉川と天神川の流域にある4つの自治会からなり、その歴史は1350年に遡る。 午後から上坂先生と大原先生の案内により、仰木の里をめぐり、棚田の広がりや、川の水が社会システムのなかで有効に利用されてきた状況を見学した。    棚田の風景。 山の上に集会所があります。投票もここで行うそうです。 峠の向こうは京都大原。昔は遠足に行ったそうです。  U字型になった棚田 |

| 2024年 6月12日 |

調理室 第一教室 |

滋賀県栄養士会副会長 清水満里子先生 |

地産地消・湖魚を使った郷土料理作り(調理実習) 午前中は調理実習。グループに分かれて行う。滋賀の郷土料理を作る。 メニューは①シジミご飯、②えび豆、③丁字麩のからしあえ、④赤こんにゃくの煮物、⑤なすの味噌汁 午後から講義。 健康な生活を送るための食生活の重要性について学んだ。 適正量を食べ、バランスの良い食事をとり、規則的な食習慣にすること。 なによりも食事は楽しくおいしく食べること。納得!!  1.jpg) 1.jpg) 調理実習風景。皆で手分けして、指示されたメニューを仕上げていきます。 完成した後は学科長の号令に合わせて、「いただきます!」 お味は・・・・・💛💛 |

| 2024年 6月20日 |

滋賀県立琵琶湖フローティングスクール | 滋賀県地球温暖化防止活動推進員 松田明子先生 中野他家子先生 |

生きているびわ湖 小学校5年生に行っている教育内容を、私たちも小学生になったように指導していただいた。 具体的な写真や模型などを使って視覚にうったえ、分かり易く工夫された講義であった。 |

| 2024年 6月20日 |

滋賀県立琵琶湖フローティングスクール | フローティングスクール指導主事の方々 | 乗船当日のびわ湖学習を深めるための事前学習 フローティングスクールは1984年4月より本格スタートして、今まで62万人が学習した。 2018年より2代目うみのこが就航した。 事前学習で行っている実験のうち、いくつかを実演していただいた。その後、うみのこの見学を行った。 フローティングスクールでは2つの小学校の児童を合わせて行い交流できるようになっている。 事前の準備をフローティングスクールの先生と、対象となる小学校の先生方が共同しておこない、各小学校の要望なども盛り込んで具体的な計画の立案を行っている。 先生方の、子供たちにたいする真摯な気持ちを理解することができた。 1.jpg) 事前学習:びわ湖の深呼吸(全層循環)の実験。 水温の違う色水を使って、全層循環のメカニズムを視覚を通じて分かりやすく説明する。 1.jpg)   フローティングスクールを終えて大津港に戻ってきたうみのこを見学しました。 操舵室の前には初代のうみのこの操作盤があります。 子供たちが学習活動を行う船内のホール。 |

| 2024年 7月3日 |

第一教室 | 水色舎 びわこ学院大学非常勤講師 佐々木和之先生 |

「環境まちづくり活動」の企画と運営について② 「活動企画 考案シート」の使い方を学習し、企画と運営を見える化して活動に生かしていく方法を学んだ。 活動を続けていくにしたがって、実施したい項目がどんどん増えていき、負荷オーバーとなり活動が頓挫する恐れがある。 それを防ぐために、最初に活動が実現して完成した姿(ビジョン)を具体的にしておくことが必要である。 ビジョンと照らし合わせすことにより、活動に優先順位をつけることができる。 |

| 2024年 7月3日 |

第一教室 | 地球温暖化防止活動推進センター キャリアアドバイザー 来田博美先生 |

環境学習プログラムに向けて③ 学校における環境学習プログラムについて学んだ。 自分達の生活にかかわる色々なアイテム(食事、照明、空調、移動手段など)を模型にして並べ、電気、燃料などのエネルギー消費や、CO2、廃棄物などの発生との関わりを調べた。 その結果を見てグループ内で討論を行った。 |

| 2024年 7月10日 |

第一教室 | 琵琶湖地域環境教育研究会 松井一幸先生 |

琵琶湖のの蜃気楼 琵琶湖大橋の様々な形をシミュレーションする 蜃気楼には上位蜃気楼と下位蜃気楼の2種類の蜃気楼がある。 それらの蜃気楼が発生する原理を学習した。 琵琶湖に発生する蜃気楼の実際の映像を見せてもらい理解することができた。 蜃気楼の発生するモデルからシミュレーションを行い、実際の蜃気楼の状態と比較して良く再現できている。 |

| 2024年 8月7日 |

介護研修室 | 龍谷大学教授 宮浦富保先生 |

里山問題を考える ~里山の歴史と現状~ 森林を考える上で重要な樹木にアカマツとコナラ・クヌギなどの2種類の樹木があげられる。 アカマツはパイオニアプラントとして山火事や土砂崩れの後に最初に生えてくる植物である。 アカマツは種が遠くにとび、貧栄養下でも菌類と共生することにより生育できる。クヌギ・コナラは里山の代表的な木である。 田上山は2000年前は杉、桧の林であったと考えられるが、6世紀後半頃から松が広がりだした。人間の活動によるものと思われる。 「龍谷の森」はオオタカの営巣地であることが分かったため、研究林として保護され、里山の自然や人との関係についての研究に役立っている。 |

| 2024年 8月7日 |

介護研修室 | 滋賀県立大学 名誉教授 三田村緒佐武先生 |

世界の湖を診れば生きる道が解る 比較湖沼学研究・・各国の湖沼と琵琶湖を比較し、琵琶湖環境を理解する。 世界の人々は湖とどう関わっており、どのような暮らしをしているか。 世界民の異文化を理解し琵琶湖の湖沼再生と保存のありかたを考える。 |

| 2024年 8月21日 |

第一教室 | びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授 青木豊明先生 |

下水道と中水利用 古代インダス文明、メソポタミア文明からの下水処理(トイレ)の変遷、また日本における下水処理の変遷について勉強した。 現代の下水の処理方法(活性汚泥処理)、さらに高度処理について勉強した。 中水利用(下水処理水をトイレの流し水や庭の散水などに利用すること)として、屋上緑化や下水処理場でのマイクロ水力発電に利用されている。 |

| 2024年 8月21日 |

湖南中部浄化センター | 湖南中部浄化センター 設備課 田中先生 |

下水道きれいな湖国の第一歩 湖南中部浄水場は流域下水道として複数の市町村の下水を処理し、県が管理している。対象範囲は9市2町にまたがり、面積28,400ha、人口795千人である。 1982年に運転が始まり、その後、1997年までに、東北部、湖西、高島の合計4カ所の流域下水道が整備された。 また、市が管理する広域下水道として5カ所が整備された。 下水管は1/100程度の勾配で作られ流速は4km/hとゆっくりした速度で流れている。 湖水の富栄養化による水質悪化を防ぐため、窒素、リンを効率的に取り除く高度処理を行っている。 さらに、処理時に悪臭が拡散しないように考慮された設備となっていた。 |

| 2024年 9月4日 |

第一教室 | 地球温暖化防止活動推進センター キャリアアドバイザー 来田博美先生 |

環境保全の担い手に向けた学習プログラムについて 生涯学習とは人生の時々で必要な学びをして活用すること。 生涯学習を通じて生涯現役を貫き、地域貢献活動への参加を目指す。 気候変動のもたらす影響をリストアップして、更に2次的、3次的な影響についてグループで検討した。 さらにSDGsに対するリスクを考え、自分たちにできる事を検討した。 自分で考え⇒発表して⇒行動に移せることが大事。また善意を押し付けない。自発的な意思を持つことも重要である。 各グループで議論した内容をそれぞれ発表しました。     |

| 2024年 9月4日 |

第一教室 | 滋賀県立大学 名誉教授 三田村緒佐武先生 |

びわ湖を再生させるための循環哲学 琵琶湖を再生させるために、水の循環を考える。 雨水が山から川や地下水となり、一部は農業、工業、上水として使用され排水される。 川から湖、海に流れ込み蒸発して雲となり雨をもたらす。 琵琶湖は各種生物が捕食、排泄、分解などで相互に影響しあい、動的平衡がもたらされている。 琵琶湖の水が入れ替わるには長い年月がかかるので、閉ざされた環境と考え平衡が崩されないように考慮することが必要である。 |