TOP

![]()

6.清水先生の郷土料理講座

2024年1月以降、清水先生による郷土料理に関する講座が始まりました。

![]()

調理室で作った郷土料理の様子など、その詳細を以下に紹介しています。

| 講座開催日 | 作った料理 | リンク先(写真をクリック) |

| 2024年1月16日 | ・うち豆汁 ・ねごんぼ ・かぼちゃのいとこ煮 ・さば缶ソーメン |

|

| 2024年2月6日 2024年6月11日 |

・各班で作りたい料理を選択し、清水先生がレシピを作成 |  |

調理以外の講座の様子などを以下に紹介します。

(1)1月16日(火)の講座

<午前>

前日用意した食材、調味料等を使い、清水先生の作成したメニュー、レシピに基づき調理実習を実施

メニューを以下に紹介します。

①琵琶湖の湖北地方の家庭の味である うち豆汁

②湖東地方の家庭の味である かぼちゃのいとこ煮

③滋賀のお正月に食べる煮しめである ねごんぼ

④湖北地方の春祭りに食べる 鯖そうめん

班ごとにみんなエプロン姿になり、協力し手際よく調理できました。

期待以上の出来上がりで、ボリュームのある、美味しい昼食になりました。

皆さんの奮闘ぶりを以下に簡単に紹介しておきます。

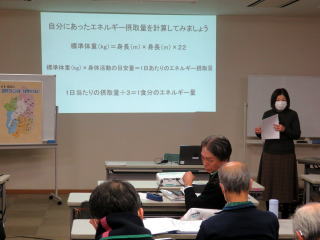

<午後>

健康的な食生活(適正量の食事、バランスの良い食事、規則的な生活)に関する講義を受講しました。

現在の自らの健康生活を再度見直すきっかけを与えていただいたように思います。

なお、最終的には食材、郷土料理の名称などを利用してかるたを作成するとのこと。作られたかるたは文化祭で使うそうです。

午後の後半には、各班に別れてかるた作りに関する相談を行いました。

かるた作りの模様は、次回以降で紹介するようにします。

(2)2月6日(火)の講座

<午前>

この日は自分たちで選択した料理を作ることに多くの時間が使われました。

料理に使用した材料、料理そのものの詳細は別ページで紹介していますので、このページでは当日の様子を写真で紹介するようにします。

<午後>

午後からは主にかるた作りに関する話でした。

かるた作りに関する段取りについてクラス内で協議をしました。

作成された「かるた」を文化祭で地域文化学科として掲示するとの話もあり、各班で作成するかるたに統一性をもたせるため、標準フォーマットを作成することになりました。

標準フォーマットはこれです ⇒ かるた標準フォーマット

4月9日に作成されたかるたを持ち合うことになりました。

(3)6月11日(火)の講座

<午前>

今回が最後の郷土料理、各班で作成する郷土料理カルタを意識したメニューを事前に先生にお伝えし、レシピを作成していただきました。

今回調理した郷土料理名を以下に示します。

・牛肉のしぐれ煮 、 いちご大福 、 あずき粥

・丁稚ようかん 、 ちりめんじゃことしょうがの混ぜご飯 、日野菜のポテトサラダ

・日野菜入り鮭ちらし 、 よもぎ団子 、 あゆのあめ炊き

・おはぎ 、 そうめん 、 卵焼き

・贅沢煮 、 鯛そうめん 、 近江牛の肉じゃが

・らっきょうときゅうりの酢の物 、 豚肉の炒め物 、 ロースカツ

メニューをみると、郷土郷里から少し離れた料理もありそうです。また、なぜかスイーツも多くなっているようです。

<午後>

本日調理した料理について、その説明がありました。

①あずき粥

小正月の朝によく食べられる

あずきが赤色していることから邪気を払うとされており、神事の後にふるまわれるとのこと

②丁稚ようかん

秋の収穫が終わり時間がゆったりとした時期におやつとして作られた

丁稚や行儀見習いの方々が奉公先へのお土産にしたと伝えられている

➂日野菜

滋賀県特産の野菜、ぬか漬けはさくら漬けにする

かぶに含まれる色素が酢の作用できれいな桜色となる

④よもぎ団子

田のあぜや山野に生えている。春先に摘み、感想・冷凍する。

薬用として消化を助ける働きがあり、特有の香りや風味がある

⑤ぜいたく煮

湖北では昔から冬の大切なご馳走

秋どりの大根を塩漬けし、半年以上漬けた後に塩抜きをして炊いたもの

仏事には欠かすことができない料理

⑥鯛そうめん

大津では京都からの伝承料理として伝わっている

最後は先生にお礼をして、今回の講座が終了しました。

いろんな料理をたくさん作り、たくさん食べた講座であったという印象です。